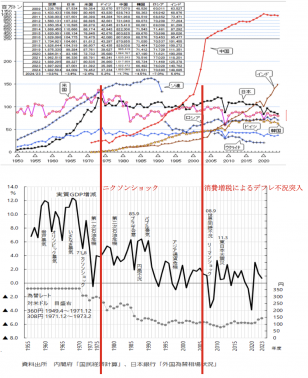

とある仕事で、「日本の鉄」について調べて見たところ、かつて日本は「世界一」の米国に匹敵する程の「製鉄大国」であり、一時期は米国も抜き去って文字通り「世界一」になっていたのですが、今やもう、その凋落は激しく、中国に圧倒的に敗北を喫し、昨今ではインドの後塵を拝する程の状況になっていることが分かりました(下記の上の図をご覧下さい)。

■■世界と日本の粗鋼生産量の長期推移

なんでこんなことになっているのだろう…というのをあれこれしらべたところ、おおよそ「為替」データを見ればその理由が見えてきました(上記の下の図をご覧下さい)。

簡潔にまとめると、次のような事が言えます。

まず第一に、日本の鉄の衰退は1970年初頭からです。その直接の原因は「ニクソンショック」です。それは、それまで一ドル360円の固定相場制から、変動相場制への移行を意味するもので、それ以降、円はどんどん「円高」になっていったのです。そうすると、日本の鉄の輸出にブレーキがかかってくることとなります。

固定相場制の時代は日本の鉄の生産量はどんどん増えていったのですが、ニクソンショックで頭打ち、となったのです。これは、輸出の拡大が困難となってしまったことが影響しているわけです。

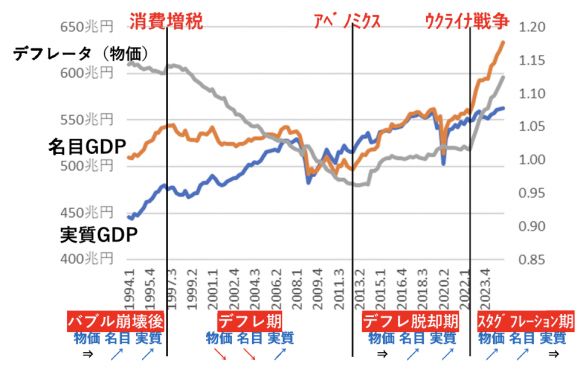

そして、今日の日本の鉄の衰退の大きなもう一つの原因は、1997年の消費増税による「デフレ不況」への突入です。そうなると「内需」が縮小しますから、日本の鉄は、外需も延びず、内需も伸びない、ということとなって、「日本の鉄」の衰退に拍車がかかったわけです。

ただし、日本の製鉄もがんばっており、生産量の「絶対値」はさして縮小してきているわけではありません。

が、その一方で、中国が途轍もなく製鉄量を増やしていったのです。

なぜここまで増えたのかと言えば、やはりここでも「為替」が原因です。中国は共産主義を守りながら輸出だけ自由化するという体勢をとっています。そのせいで「過剰に安い元」が実現しており、これによって、世界中の鉄マーケットで勝利し続ける事になっているのです。

しかも、内需も(同じく安い元の影響で成長したことで)拡大し、これがさらに中国の製鉄量の躍進に貢献しています。

ちなみに、昨今インドも製鉄量を拡大してきていますが、その背景にあるのも「インドのルピー安」です(70~80年代は一ルピー20~30円、今は1.6円)。

…以上を踏まえると、日本の鉄の復活には、次の処方箋があることがみえてきます。

(1)デフレ(orスタグフレーション)の完全脱却による内需拡大(以下の図のように、まだまだ日本の経済は復活してはいません。経済が完全復活すると名目、実質、物価(デフレータ)の三つが同時に上昇するのですが、現状では実質成長ができていないのです。現状では、実質成長をプラスに転じさせることができて、はじめて完全復活となるのです)。

それと平行して、以下の取り組みも、重要な処方箋となります。

(2)PB規律凍結による国土強靱化(防災対策・老朽化対策)の加速

さらには、先の分析を踏まえると、以下の取り組みも重要です。

(3)中国の過剰元安の是正(第二プラザ合意=マールアラーゴー合意の実現)

この処方箋は日本だけでは実現することは難しいですが、トランプ政権と日本政権がタッグを組めば、決して不可能ではないでしょう(ただし、石破政権では無理、でしょうけれど)。

こうした取り組みが実現すれば、製鉄だけで無く、日本のあらゆる産業が成長する事になるでしょうね。

…だからこそ、石破政権を一日も早く終わらせ、保守かつ積極財政の政権を樹立しなければならない、と言う答えが見えてくるわけです。

ホント、どの問題を考えても、同じような結論になりますね。

まずは自民党の「総裁選前倒し」が決定されることを、祈念いたします。

【藤井聡】「日本の鉄」は如何にすれば復活できるのか?への2件のコメント

2025年8月26日 8:56 PM

>>…以上を踏まえると、日本の鉄の復活には、次の処方箋があることがみえてきます。

(1)デフレ(orスタグフレーション)の完全脱却による内需拡大(以下の図のように、まだまだ日本の経済は復活してはいません。経済が完全復活すると名目、実質、物価(デフレータ)の三つが同時に上昇するのですが、現状では実質成長ができていないのです。現状では、実質成長をプラスに転じさせることができて、はじめて完全復活となるのです)。>>

8月25日の福祉新聞によると、、、

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

政府試算で基礎的財政赤字3.2兆円 来年度は黒字の見通し

政府は8月7日、経済財政諮問会議で、財政健全化の指標となる国・地方の基礎的財政収支(プライマリーバランス=PB)が2025年度に3兆2000億円程度の赤字になるとの試算を示した。

PBの黒字化は26年度となり、黒字幅は3兆6000億円程度を見込む。それに関連し、政府は8日、26年度予算編成の概算要求基準を閣議了解した。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ということでしてね。

プライマリーバランス黒字化を目指してはいけないとずっと警鐘を鳴らしてきた藤井教授には釈迦に説法ですが、PBが黒字化するということは政府の純資産が増えるということ。つまり、国民の純負債が増えるということにもなるわけです。

日本政府は「内需」を増やすつもりが全くないことが窺える

今、アメリカは自国の経常収支赤字を減らすため、各国に輸出主導の経済成長から内需主導の経済成長に切り替えるよう求めています。戦争やパンデミックの影響もあってか、ドイツをはじめとするヨーロッパも内需拡大に踏み出しました(ドラギ・レポート参照)

すでに状況が変わってきているのに、相変わらず日本はやり方を変えず輸出主導にこだわっているという、、、環境に適応できない生き物は淘汰されるとかなんとか

財務省「財源はどうするんだ!」

財源は「国債」です。

財務省「国債は銀行が皆の預金をつかって買っている。国債を発行し続けたらいずれは国債を買うための預金が尽きて、誰も国債を買えなくなる。金利が急騰するぞ!」

主流派経済学の教科書N・グレゴリー・マンキュー「マンキュー経済学・第二版マクロ編」によると、

マンキュー「銀行は、貯蓄をしたい人から預金を受け入れ、その預金を使って借りたい人々に貸し出しを提供することを主な業務にしている」

と説明しています。しかし、現場の銀行マンは、銀行はそのような業務はしていないと指摘しています。当時の日銀副総裁・雨宮氏によると、銀行とサラ金は以下の様な違いがあるそうです。

<財政金融委員会 2019 5 23より抜粋>

雨宮日銀副総裁「決済性預金口座を提供している銀行だけが、自ら貸し出しと預金を”同時に作り出すことができる”」

雨宮「私がサラ金で金を借りる場合、サラ金は預金を創造する事は出来ないので、どこか他所から金を調達してきてその金を私に貸すわけです」

雨宮「ところが、銀行が私に金を貸す場合、私の銀行口座に貸す金額を書き込むだけなのです。金額を書き込むと、その後”書き込んだ金額分の預金が誕生する”という格好になります。これが信用創造」

つまり、銀行は金を借りに来た人に対して「新たに預金を発行して」それを貸しているのであって、誰かが預けているカネを別の誰かに貸しているわけではないということです。つまり、国債を買うための資金が尽きて、政府日銀が国債を買ってほしいと思っていても誰も買えないといった事態はおきないということです。

”金利が気になるのであれば日銀が再びイールドカーブコントロール(YCC)をやればいいだけ”

主流派経済学者は、銀行が何をやっているのかも知らずに経済学者を騙っている詐欺師ということになりますね。教科書書き直せよ(笑

財務官僚

「インフレになるぞ!」

経済成長とはモノの値段(付加価値)や給料が上がっていくことです。だから、食糧・エネルギー価格を除く実質で2%~3%程度のインフレ(経済成長)をしましょうと日銀はインフレターゲットを定めたわけですね。インフレ(経済成長)、何が悪いのでしょうか?

ちなみに、現在の日本はモノの値段は上がるが実質賃金も下がるといった状況ですので、インフレーションではなく、スタグフレーションになります。デフレからの脱却を目指せとは言いましたが、スタグフレーションにしろなどとは誰も言っていません。

スタグフレーションの原因は、戦争・パンデミックによる輸入価格高騰と、長年にわたる緊縮増税政策で需要と供給がひたすら棄損されてきた結果です。つまり、財務省のせい。

財務官僚

「円安ガー!」

固定為替相場制の場合、各国は自国通貨を貴金属や外貨と固定レートで交換をすることを約束しています。

輸入業者「ガバスで支払います」

輸出業者「いや、ドルかユーロか円、もしくは貴金属で払って」

そうなると、手持ちの外貨、あるいは貴金属がどんどん減っていくので、「財政規律!」とか言って”わざと”不景気にして消費を減らし輸入を減らし、手持ちのドルや貴金属が減るのを抑制しなければいけなかったというわけだ。

それに対して、変動為替相場制の国は、自国通貨を貴金属や外貨と交換する必要がないため、政府は国際収支の制約を受けずに財政政策を行うことができる。日本は変動為替相場制の自国通貨建て国債の国です。外国から借金もしていません。財政政策によって、輸出主導から内需主導の経済成長に切り替えましょう。

結局のところ、エリート層が「銀行の業務」について知識が無く、そのせいでひたすら間違った政策を続けているというのが日本の生産をダメにした主因なんですよね。

アメリカがロシアに経済制裁を科した時、ルーブルは価値がなくなると多くの人が思っていたそうですが、、、、

・ロシア国民はルーブルを手に入れないと納税ができないので、ルーブルを手に入れる必要がある

・ロシアは資源国で、石油、ガス、木材、金属などを国内生産しており、ロシア国民はそれらをルーブルで手に入れることができる。また、他国も石油やガスをルーブル払いで取引している

・一部の消費財も中国から輸入ができた

・そして、ロシアはルーブルを発行できる

ルーブルの価値がなくなることはなかった。

プーチン大統領

「借金を返済するのは臆病者だけだ」

これね、プーチン大統領は西側諸国のポンコツエリートが理解していない「信用創造」をしっかり理解した上で政治をやっている可能性が濃厚なんですよ。西側諸国がロシアの後塵を拝するわけだ。国際政治学者の伊藤貫さんが指摘するようにプーチン大統領は相当優秀な人物のようです。恐ロシア…

一応、西側にも「信用創造」をきちんと理解しているエリートもいます。

元FRB議長アラン・グリーンスパン

(NBC「ミート・ザ・プレス」2011年8月7日放送)

「米国は、いつでもお金を印刷できるので、負債を支払うことができる。したがって、デフォルトの確率はゼロである」

バイデン大統領・主席経済顧問ジャレッド・バーンスタイン

(ドキュメンタリー映画「Finding the Money」2023より)

「アメリカ政府は自分自身でお金を印刷できるため、破産することはない」

日本銀行元総裁・黒田東彦

(参議院財政金融委員会 令和2年11月24日)

「自国通貨建ての国債はデフォルトしないというのは通常そうで、私自身もそう思っています。」

IMF元チーフエコノミスト、アメリカ経済学会元会長オリヴィエ・ブランシャール

(21世紀の財政政策2023 p51)

「事実上、政府は永遠の存在なので、債務の返済期限が来たら新しい債務を発行することができる。つまり、『債務の借り換え』である。全ての政府がそのようにしている」

西側にもちゃんとしたエリートはいるのだけど…問題は、そうした人達の方が少数派だってことなんですよね(苦笑い

エマニュエル・トッド教授や伊藤貫さんは「日本は中立国を目指してはどうか」と言っていますし、日本のグランドストラテジーとして私は大いに賛成するところではありますが、信用創造すら理解していないポンコツエリート達が、アメリカ、ロシア、中国、インドとバチバチやっていけるのかと…

中立国って、中立宣言すればなれるというものではなく、経済力・軍事力で高い実力があるから中立を維持できるのだそうで、日本のポンコツエリートにそれが期待できるのかどうか、、、

ここら辺のことは、様々な政治家・政党に教えを請われる立場の藤井教授にしっかり政治家を教育していただくしかないのかなと。

コメントに返信する

メールアドレスが公開されることはありません。

* が付いている欄は必須項目です

2025年8月26日 9:12 PM

自民・公明が少数与党になったことでガソリン税暫定税率の廃止が決まりましたが、なんと自公は

「自動車走行税」

を新設する予定なんだそうで、、、こんなのどこの党が賛成するっていうのか。

財務官僚「1兆円減税するのであれば、1兆円なにかの支出を減らすか、1兆円増税しなければ」

森永康平さん「それじゃ減税にならねえだろ、いい加減にしろ!」

財務省、悪影響しかないな。

ちなみに、経産省は設備投資減税を導入する構えだそうで、さすがは中野さんといったところでしょうか。まあ、これも財務省が邪魔をしてくるのでしょうけど…

コメントに返信する

メールアドレスが公開されることはありません。

* が付いている欄は必須項目です

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。

* が付いている欄は必須項目です