From 三橋貴明@ブログ

さて、17年2月の雇用統計が発表されました。

予想通り、完全失業率がついに3%ラインを突破し、2.8%に低下。若年層失業率は、何と4.1%!

もちろん、主要国最低です。

『2月の失業率2.8% 22年ぶり2%台

http://www.asahi.com/articles/ASK3Z6TTDK3ZULFA02M.html

総務省が31日発表した2月の完全失業率(季節調整値)は前月より0・2ポイント低い2・8%となり、1994年12月以来、22年2カ月ぶりの2%台を記録した。

完全失業率は、リーマン・ショックの影響で雇用情勢が悪化した2009年7月に過去最高の5・5%を記録して以降、景気回復とともに低下傾向が続いている。2%台前半で推移した1990年前後のバブル期の水準には及ばないが、失業率の低下で労働市場の需給は引き締まり、人手不足感が強まっている。(後略)』

日本の失業率の下落について、安倍政権の経済政策の「おかげ」と、懸命に印象操作を図っている論客が少なくありませんが、もし本当にそうであったとしたら、就業者数が増えるはずです。ところが、現実には就業者数はすでに頭打ちになり、下落を始めています。

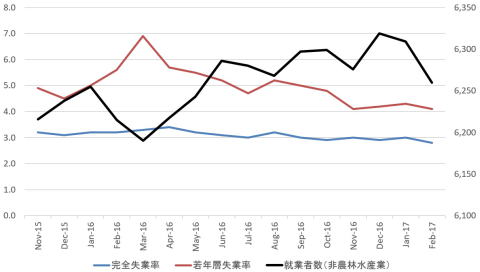

【日本の完全失業率・若年層失業率(%、左軸)と就業者数(万人、右軸)】

http://mtdata.jp/data_55.html#Unemp17Feb

2017年2月の就業者数は、ほぼ一年前の水準に戻ってしまっています。

就業者数が減り、同時に失業率が改善した。人口構造の変化(生産年齢人口比率の低下)により、雇用環境が改善している風に「見える」としか説明のしようがありません。

少子高齢化により、人口の瘤である団塊の世代が労働市場から退出したとしても、それを埋める若者は労働市場に入ってきません。日本の雇用の改善は、少子高齢化による生産年齢人口比率低下がもたらす「必然」なのです。

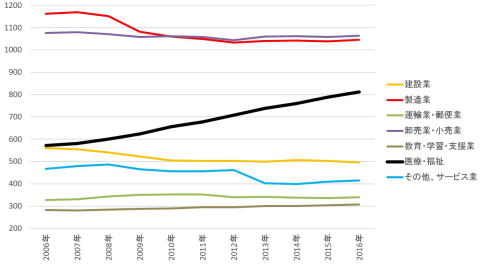

ちなみに、産業別就業人口をグラフ化すると、以下の通り。

【日本の産業別就業者数の推移(単位:万人) 】

http://mtdata.jp/data_55.html#san

日本で雇用が伸びている産業は、医療・福祉「のみ」といっても過言ではない状況なのです。すなわち、介護産業が現在の日本の失業率の低下をもたらしています。

少子化で、生産年齢人口比率が低下した。同時に、高齢化により介護分野の需要が拡大。

医療・福祉の就業者数が増加することで、失業率が2.8%に低下した。若年層失業率が、4%を割り込む寸前に至っている。

これが、日本の雇用改善の真実です。

なぜ、日本の雇用改善の真因が「生産年齢人口比率の低下」であると繰り返すのかといえば、失業率低下が、

「あ、ならばデフレ対策の財政出動はする必要がないね」

と、緊縮財政に活用(悪用)される可能性が濃厚であるためです。

現在の日本の失業率の低下は、安倍政権の経済政策の効果ではありません。もちろん、オールオアナッシングではなく、多少は影響しているでしょう。とはいえ、その場合は「金融政策拡大により、介護分野の雇用が増えた」という政策波及経路について、説明する必要があります。少なくとも、わたくしには不可能です。

日本の雇用改善が「少子高齢化による生産年齢人口比率の低下である」と正しく認識し、民間や政府が人手不足解消のための「投資」を拡大することで、「現在の需要(主に投資)不足を解消し、将来の生産性向上で人手不足を解消できる」という、まさに一石二鳥の経済政策となり、将来の日本国の繁栄をもたらすのです。

【三橋貴明】ついに失業率が3%を切った日本への24件のコメント

2017年4月10日 3:51 PM

地方の過疎化をどうかして欲しい。これは今喫緊の政治課題だと思う。

地方産業はやはリ農林漁業が中心になる。特に家族経営の農業は、非効率的で既に経営的には破綻している。だから後継者もいなくなりじいちゃんばあちゃん農業になってしまい、それもまもなく消える。

ぼちぼち企業などが農業法人を立ち上げて、参入しているが、問題も多いらしい。

そこで提案したいのが、農協が主体となって、地域ごとに、農業法人を作って地域内の、畜産、園芸などを取り込み総合的多角経営の農業法人を作ったらどうか。例えば熊本県の場合、北部の菊池玉名、阿蘇小国、中央地区、八代平野、天草、人吉と6個の地域に密着した農業法人を立ち上げる。

効率的な経営を作らねば、農業振興も出来ないし、地域の活性化も出来ない。地域が活性化すれば、子どもたちが仕事を求めて都市へ出ることもなくなり、都会からリターンも起こると思う。

過密過疎の解消、全国が均衡ある発展が今求められる政策課題じゃありませんか。

食料自給率を高め、将来の食料不足に備えることも必要。

地方の過疎地が外国人(中国人)に買い占められて領土侵略されることを防ぐ必要もある。

ここで提案するのは 場違いかもしれないが、経済政策を考える場合の一助になれば、と思って提案しました。

コメントに返信する

メールアドレスが公開されることはありません。

* が付いている欄は必須項目です

2017年9月22日 10:26 PM

近年雇用状況が改善している要因について、私は金融政策の転換によるところが大きかったと考えています。以下では、三橋さんによる雇用改善の要因分析に対する私の見解と、量的質的金融緩和の開始以降、企業の将来に対する見通しが上向いたことなどを述べたいと思います。

①三橋さんによる雇用改善の要因分析に対する私の見解

三橋さんは2015年11月以降の14か月のデータから、就業者数(農林水産業を除く)が頭打ちになっていると指摘されていますが、2012年11月から2017年2月までの就業者数の推移を、11月から2年後の2月までの14か月ごとに分けてグラフにしてみましたが、それを見ると毎年のように就業者数が頭打ちになっているような気がします。しかし、2013年から就業者数は増加を続けています。

就業者数(農林水産業を除く)の前年同月比の推移を見てみると、2013年12月に+96万人まで上昇したのち、下落傾向に転じ、2015年5月には-2万人まで低下しますが、その後上昇に転じ、2016年1月から2017年2月までは最小値で+37万人、最大値で+99万人、平均で+66万人で推移しています(ちなみに、2017年2月は+45万人です)。要するに2015年5月以降、直近まで再び就業者数が順調に増えているということです。三橋さんが示したグラフとは趣が違うような気がします。

失業率の改善についてですが、労働力人口や就業者数(全体)が減少しながら失業率が改善していたのは民主党政権時代です。安倍政権になってからも短期的にはそのような形で失業率が改善することはあっても、2013年からのデータで見れば、労働力人口や就業者数が増加しながら失業率が改善しています。生産年齢人口の低下により失業率が改善しているとしたら、労働力人口が減少しているはずですが、そうなっていません。よって、安倍政権以降の失業率の改善は生産年齢人口の減少によって説明することはできません。

就業者数が増加している理由について、三橋さんは高齢化による医療・福祉の就業者数の増加を挙げていますが、全体の就業者数が減少から増加に転じた理由を医療・福祉の就業者数の増加に求めることはできません。なぜなら、医療・福祉の就業者数は民主党政権期も自民党政権期も一定のペースで増えているからです。にもかかわらず、全体の就業者数が減少から増加に転じたということは、医療・福祉「以外」の就業者数が減少から増加に転じたことが、全体の就業者数が増え始めた理由ということになります。したがって、金融政策の、介護分野の雇用への波及経路を示す必要はありません。

なお、三橋さんは2017年1月13日のブログで、情報通信業の就業者数が増えていることを指摘し、その理由を「スマートホン普及による「アプリ開発需要の増加」の影響」と説明しています(1)。情報通信業の就業者数は2009年から2012年にかけて6万人の減少、2012年から2016年にかけて20万人の増加なので、情報通信業の就業者数の動向は全体の就業者数を減少から増加に転じさせることに貢献しています。しかし、同じ期間に全体の就業者数は34万人の減少と185万人の増加ですから、情報通信業「以外」の就業者数の動向が圧倒的に大きな影響を与えていると言えるでしょう。

②企業の将来見通しの転換について

なぜ医療・福祉以外の就業者数が減少から増加に転じたのかといえば、金融政策の転換によって、人々の将来に対する見通しが変化したことが大きいと私は考えています。内閣府が行っている「企業行動に関するアンケート調査」の中で、企業に対して名目、実質成長率の見通しを来年度、今後3年間、今後5年間の3つの期間に分けて尋ねています。それによると、実質成長率の見通しは金融政策の転換の前後で特に変化は見られませんが、名目成長率の見通しが上がっています。今後5年間の実質、名目成長率の見通しの平均値は以下のようになっています。

今後5年間の実質、名目成長率の見通しの平均値(単位:%)

2009-2013

実質 1.2(1.0~1.5も間で推移)

名目 1.0(0.8~1.1の間で推移)

2014-2017

実質 1.2(1.0~1.5の間で推移)

名目 1.7(1.6~1.9の間で推移)

*この調査は毎年1月に行っているものなので、金融政策の転換の前後の変化を見るために、2013年までと2014年以降で分けています。

このような企業将来に対する見通しの転換や円安、株高によって就業者数が増加しているのではないでしょうか。

③その他

特に、就業者数(農林水産業を除く)の前年同月比が2015年5月以降上昇し始めたことについては、2014年10月の追加の金融緩和によるところが大きいと思います。それ以外に就業者数の前年同月比を反転させる要因を私は思いつきませんでした。

「なぜ、日本の雇用改善の真因が「生産年齢人口比率の低下」であると繰り返すのかといえば、失業率低下が、

「あ、ならばデフレ対策の財政出動はする必要がないね」

と、緊縮財政に活用(悪用)される可能性が濃厚であるためです。」

どんな要因によって改善したものであっても、良い指標が出ていれば緊縮財政に利用される可能性はあるのではないでしょうか。

========================

出典

(1)

雇用の問題(後編)|三橋貴明オフィシャルブログ「新世紀のビッグブラザーへ blog」2017年1月13日

> 雇用増が大きかったのは、まずは「医療・福祉」の46万人、次いで「卸売業,小売業」の27万人、「情報通信業」21万人、「不動産業,物品賃貸業」同じく21万人、ようやく「製造業」で13万人、建設業が4万人という結果になっています。

というわけで、日本の雇用増を牽引したのは少子高齢化による人口構造の変化を受けた「介護需要の増加」、スマートホン普及による「アプリ開発需要の増加」の影響が大きいと考え、先日の桜の討論でしつこく野口教授に、

「金融緩和と介護の雇用増と、何の関係があるのですか?」

と、繰り返し質問したわけです。明確な回答は最後まで得られませんでしたが。

=============================

2017年8月12日 10:55 PMにコメントしたのですが、「あなたのコメントは承認待ちです。」と表示されたままになっていました。URLが含まれていたことがその理由ではないかと考え、URLを削除して同じコメントを投稿しました。

コメントに返信する

メールアドレスが公開されることはありません。

* が付いている欄は必須項目です

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。

* が付いている欄は必須項目です