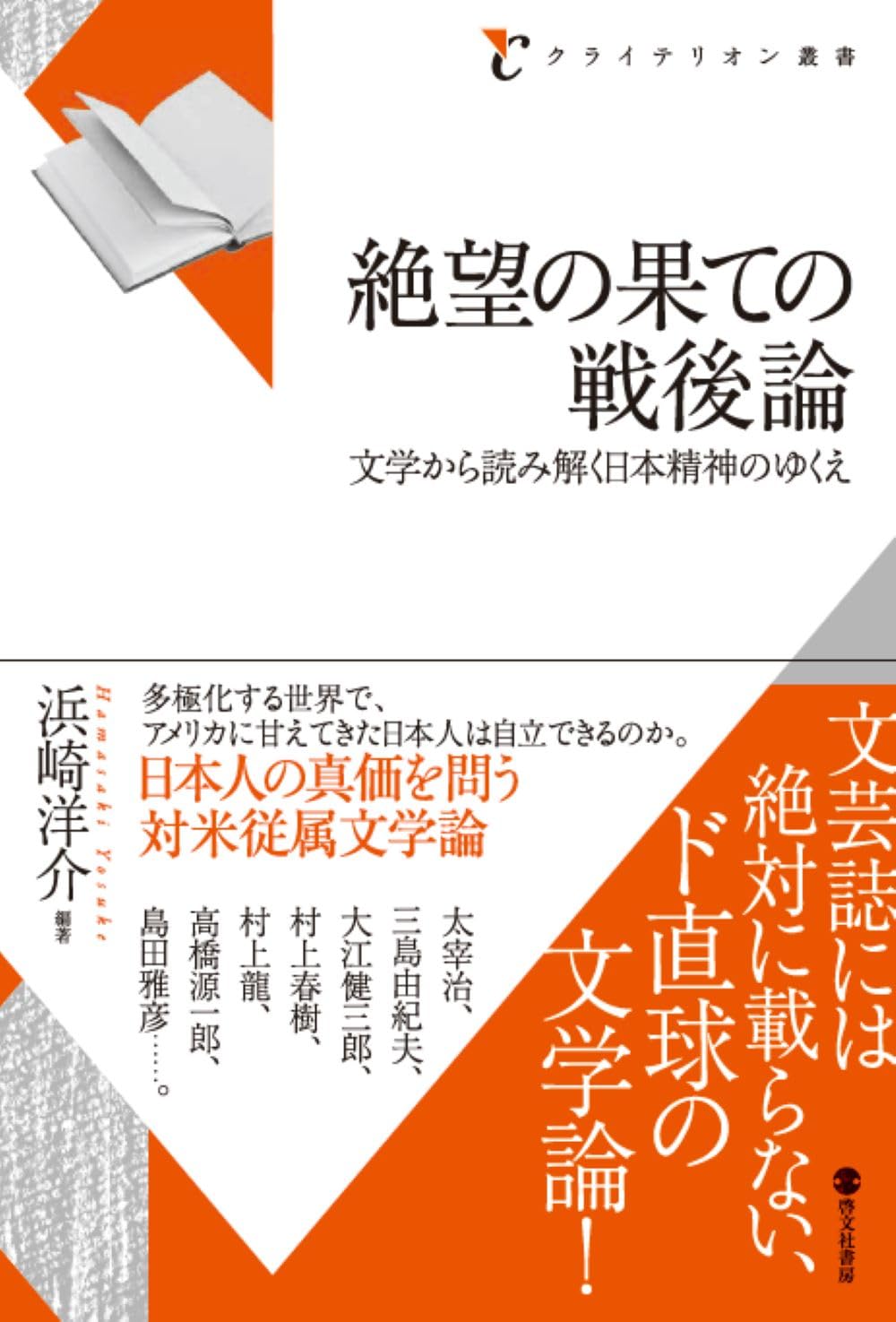

この度、我々表現者クライテリオン編集委員の文学座談会を、文芸批評家・浜崎洋介さんがとりまとめた書籍、

『絶望の果ての戦後論』

https://www.amazon.co.jp/dp/489992089X

が発売されました!

この本は、当方が編集長を仰せつかっている言論誌・表現者クライテリオンで続けてきた、編集委員である川端祐一郎さん、柴山桂太さんと、本著を編集された浜崎洋介さんと当方の4人を中心に行った文学の座談会をとりまとめたもの。

この座談会のテーマは、「対米従属文学論」。

つまり、日本がアメリカに戦争で敗れ、占領され、国家を解体されて以降、日本人の精神がどんどんどんどん劣化していく様を、太宰治や三島由紀夫、大江健三郎、村上春樹らの小説一つ一つを毎号毎号皆で論じ合う事を通して、日本人が如何に「対米従属」を深化させていったかを明らかにするものでした。

もしお時間おありでしたら、この本の出版を記念して、編著を担当された浜崎さんと当方とが語りあった下記対談動画をご覧頂ければと思います。

https://www.youtube.com/watch?v=EK6aNgmKAUI&t=1039s

また、この本の「おわりに」を下記にご紹介しますので、こちらもあわせてご一読下さい。

この動画や「おわりに」をご覧頂ければ、この本は当方がこれまで手がけてきた本の中でもホントのホントに特別な本である、ということがよくおわかり頂けると思います。

今の日本にえも言えぬ違和感をお感じの皆様に措かれては、絶対にご一読いただきたい一冊です。

是非、『絶望の果ての戦後論』、ご一読下さい!

https://www.amazon.co.jp/dp/489992089X

追伸:先週末の『朝まで生テレビ!』ご覧頂いた皆様、ありがとうございました!緊縮財政派の小幡氏らとの論戦(?)は酷いの一言だったのですが…そのあたり、以下の二つの記事で総括いたしました。公開記事では正確に記述しずらいので会員限定記事と致しておりますが…もしご関心でしたら是非、ご一読下さい。

【朝まで生テレビ!対緊縮財政派・論戦記】 3時間の朝まで生討論を一出演者として分析してみます

https://foomii.com/00178/20240601150747124825

【朝まで生テレビ「一視聴者」としての素朴な疑問】 国民の窮状を放置する政策論者を国民は「極悪非道な悪代官」と認識したのだろうか?

https://foomii.com/00178/20240603140253124892

『おわりに』

あくまでも個人的な話で恐縮ではありますが、少なくとも当方の人生を振り返ってみた時、「文学」は決定的に重要な意味を持つものでした。当方に対するその直接的な影響だけを取り上げたとしても、人生のそれぞれの局面においてもしあの時、あの文学に触れていなかったら当方の人生はまるっきり違っていたものとなっていたであろう、と思い当たる事例を実に多くあります。これに、当方に影響を与えた様々な他者を介した間接的影響に思いを馳せれば、当方に対する文学の影響の甚大さは想像を絶するものとなります。

だからなのだろうと思いますが、当方は、子供の頃から「良質な文学体験を重ねねばならぬ」という根深い焦燥感を持っていました。いわば「立派な人」は例外なく、良質な文学体験を持つ人々であるに違い無いという予期の下、人として真面目に生きていくためには、多様な文学に我が精神を浸さねばならぬと思い続けたわけです。

そんな思いを持ち続けた当方は、幼年期から青年期にかけて様々な書物を読む中で常に、一冊か二冊は文学を含めておくと言う習慣を持っていました。

おそらくそうしたかたちで文学と付き合ってこられた方も多数おられるのかと思いますが、そうした文学との付き合いは本質的に「自分一人」に関わる徹頭徹尾「孤独」なものである、という点についてはあらかたの皆様が賛同されるものと思います。

しかし、当方は様々な文学に触れ、様々なかたちで心が揺さぶられる度に、その文学に真面目に向き合い様々な形で心を揺さぶられた自分以外の他の方々と、その文学について語りあいたいという願望を長い間持ち続けてきました。それはちょうど、とても良い映画を見た時、その鑑賞体験はあくまでも個人的なものであったとしてもやはりその映画について誰かと語りあいたいと思ってしまう、というのと同じ話しです。ところが映画と違い、文学を読む人は圧倒的に少なく、そうした当方の願望が満たされることが全くないままに、今日まで一人で文学と付き合ってきてしまいました。

そんな中、今回の表現者クライテリオンの連載企画『対米従属文学論』によって、浜崎洋介さんという最善のコンダクターとクライテリオン編集委員という一流の「読者」と共に、筆者の長年の願いであった「文学作品に真面目に向き合った方々と、その文学について語りあう」という、幸運に恵まれることになったのです。

そしてその機会を通して、これまでとはまた一つ次元の異なるより深く、より豊かな文学体験を得ることができました。私個人の人生はいかなる時代の中の人生なのか、そしてその時代は如何なるものであり、その時代を包摂する我が国の歴史は一体如何なるものであったのか―――そんな人生と時代、そして国家の歴史を如何なる物語の下で了解し解釈するのかについてのその物語の輪郭が、今回の「対米従属文学論」の連載を通した文学体験を通して、より鮮明にくっきりと浮かび上がることとなったのです。

煎じ詰めて言うなら、私達の精神は日本国家の共同精神と同時相即的に存立しているのであり、そして日本国家の共同精神は今、米国に対する隷属的関係によって根本的に制約され規制され、創出されてしまっているのです。この認識を持たずして、我々の精神が、そして人生が、真の自由を得、真の幸福に辿り着く事など未来永劫、絶対に訪れ得ない―――そういう物語がより濃密な重量感をもって精神の内に去来し、沈殿し、精神の血肉となったわけです。

以上はもちろんあくまでも私個人の内的な体験の話ではありますが、これと基本的な構図を完全に共有する体験は、その人物が「生きている」限りにおいて誰の身の上にも起こるものであるに違いありません。

なぜなら人生はそもそも、物語で構成されているものだからです。

そして、同じように時代も、そして国も歴史も伝統も全て、物語で構成されるものなのです。

まったく同じ世界線(時間と空間の軌跡)を辿る二つの人生があったとしても、その背後にある物語が異なれば、その人生は全く異なる異質なるものとなるのです。そして異なる物語を持つ二つの精神に全く同じ状況が与えられた時、彼らがその後に辿ることになる世界戦は全く異なるものとなっていくのです。

だから、我々が豊かな人生を生きんとするのならば、豊かな物語を生きねばならず、そして、我々が豊かな国家の民として生きんとするなら、我々は国民として豊かな物語を共有せねばならないのです。

この「対米従属文学論」は、そんな豊かな人生、豊かな国家の建設に向けて、重要な貢献をなし得る力を秘めた作品となっているものと、その参加者の一人として強く確信しています。

本書には、太宰治、小島信夫、安岡章太郎、三島由紀夫、大江健三郎、開高健、村上龍、村上春樹、田中康夫、石牟礼道子、高橋源一郎、島田雅彦らの作品についての批評を巡る座談会が納められています。その作品を読んだ事のある方や無い方、それぞれの作家の作品が好きな方や嫌いな方や知らない方等、本書読者には様々な方々がおられると思いますが、本書はそれらの個々の文学作品とは別次元の一個の独立した作品として鑑賞いただけるものとなっています。

「この作家はこんなに素晴らしい作品を残していたのか」「この作品はこんなにつまらないものだったのか」という印象を持たれる方も「こんなにつまらない/こんなに素晴らしい作品があったのか」という感想を持たれる方も様々におられるものと思いますが、本書はそれらの個々の作品を通して「米国に対する隷属関係に関する戦後日本人の共同意識」を読み解くものでありますから、現代日本人である限りにおいて本書はどなた様でも鑑賞いただける作品となっているわけです。

そして筆者は、本書で論じられている、戦後日本人の対米従属精神の展開を過不足無く認識された現代日本人が増えれば増える程に(例えそれら文学作品の一部が具にも着かぬ下らないものだとお感じになる方がおられたとしても)、我が国はより豊かな国になり、我々日本人がより自由に、そして幸福に成り果すことができるに違い無いと感じています。本書が描きだす戦後日本人の精神史は、そういう種類の力を秘めたものであることを深く確信しているからです。

とりわけ本書には、「対米従属文学論」での座談会をさらに俯瞰的に眺めるにあたって貴重な視点を与える浜崎氏の『観念的な、あまりに観念的な──戦後批評の「弱さ」について』も第二部として収録されています。これをご一読頂ければ、座談会企画で数カ年にわたって辿っていった戦後日本人の精神史が、すなわち、米国に敗れ、米国の意図によって、そして時に米国の意図とは全く無縁の所で心身共に隷属化していき、日本の精神性や身体性、そして誇りの全てが「国土」もろとも失われていった様相と経緯をより鮮明にご理解いただけるものと思います。そしてそれが理解できてはじめて、そんな絶望的と言わざるを得ない日本の中に生まれ墜ち、そして日々生きているが、今を生きる我々日本人なのだということを過不足無く理解することができ、その理解があってはじめて、この腐敗した日本の中で、そして世界の中で、力強く生きていく力を僅かなりとも得ることができるのだと、改めて感じています。

是非とも一人でも多くの方にこうした文学体験を経験していただきたいと願っています。

そして言うまでも無く、本書がそれだけ大きな潜在的な力を持ち得るものとして仕上がったのは偏に、文芸批評家である浜崎洋介氏の書籍選定を中心としたコンダクトがあったればこそ、であります。そんな機会を作り、そしてこうして一冊の書物に纏められた浜崎さんに改めて心から深く御礼申し上げたいと思います。本書作成にあたってご協力頂いた皆様方に、そして、本書を最後までお読み頂いた読者各位に、一参加者として改めて深謝申し上げたいと思います。

ありがとうございました。

藤井聡

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。

* が付いている欄は必須項目です