From 藤井聡@京都大学大学院教授

今、財界や政府の経済政策似ついての議論でキーワードになっているのが、

「労働生産性」。

これは要するに、その働きで、どれだけのアウトプットを生み出したか、という効率性を意味するものです。

誰でも、部下を持ったことのある人ならば経験があると思いますが、いわゆる「有能で無い部下」は、指示をして1週間まってもほとんど何のアウトプットも持ってこないけど、「有能な部下」なら、指示をすれば翌日には、素晴らしいアウトプットを持ってくる――という事はよくありますが、こういう時、「アイツは生産性が低いけど、コイツは生産性が高いなぁ」などと言ったりするわけです。

そして今、巷では「労働生産性」を上げるべきだ! という言説があちこちで言われるようになっています。

そんな議論の中で、よく紹介されているのが、次のグラフ。

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1019329341501342&set=a.236228089811475.38834.100002728571669&type=3

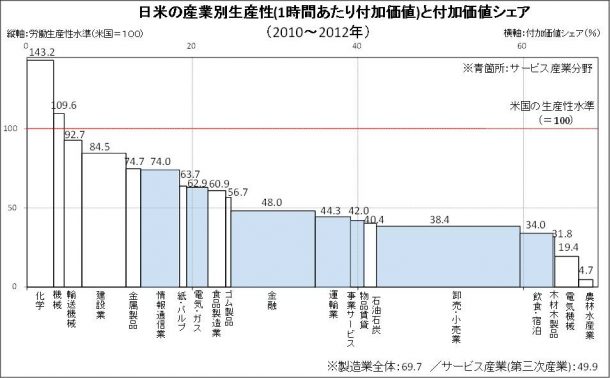

これは、今、日米の「業種別、労働生産性の比較」のグラフです。

ご覧の様に、一部の業種(機会と化学)を除いて全て、日本の「労働生産性」はアメリカよりもずっと低い、というのが現状です。例えば、アメリカと比較すれば「飲食や宿泊」の労働生産性は三分の一、電気機械は五分の一、そして農林水産業に至っては二十分の一という水準です。

こうしたデータを引用しつつ、多くの論者(例えば、今月号(4月豪)のウェッジの記事http://wedge.ismedia.jp/articles/-/9140 等)は、

「だから、日本も生産性を上げる『改革』をやるべし!」

という議論に進みます。例えばその特集では、次のような論調が展開されます。

「リンガーハットや鳥貴族や『変なホテル』など、優秀な企業は皆、

その『改革』をやって、生産性向上に成功している!

年功序列などの日本のワルイ体質を改善すべきだ!」

(この『ウェッジ』だけでなく、政府内外で、同様の議論が展開されています。

http://www.jiji.com/jc/article?k=2017033101123&g=eco

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/hatarakikata/dai10/siryou1.pdf)

・・・・が待ってください。

「労働生産性」という「言葉のイメージ」に騙されないで、まず、上記の日米比較のグラフにおける「労働生産性」の定義とは何か、から考えて頂きたいと思います。

そもそも、このグラフも含めて、数字で労働生産性が表現される時、それは、

「就労1時間あたりのGDP」

と定義されています。

(例えば、先日開催された官邸の経済財政諮問会議でも、民間議員ペーパーも、政府準備ペーパーも、いずれも労働生産性は、この考え方で定義されています。

http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2017/0330/shiryo_02-2.pdf

http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2017/0330/shiryo_01.pdf )

ですから、労働生産性は、労働者や企業の質にも依存しているかもしれませんが、GDPの水準にも依存しているのです。

したがって、企業が努力しようがしなかろうが、労働者が有能であろうがなかろうが、労働生産性はGDPが上がれば上がり、GDPが下がれば下がるのです!

(※ これは、部下の労働生産性を比べる時に、部下Aと部下Bのそれぞれが営業しているマーケットの違いを考慮せずに、単に一月間の営業成績だけに基づいて、「労働生産性」を比較するようなものです。仮に部下Aの方がたくさん儲けているとしても、それは単に部下Aが担当しているマーケットの方が、簡単に儲けられる楽なマーケットだという事を意味しているに過ぎない、ということもあるのです)

だから、GDPが20年間も伸び悩んでいるデフレの国「日本」と、全くデフレに直面していないインフレの国「アメリカ」を比べれば、インフレのアメリカの方が高くなるのは当たり前です。

したがって「労働生産性」向上のためには、「改革」云々以前に、「デフレを終わらせGDPを上げる」マクロな対策が必要なのです!

もちろん、労働生産性を上げるためには、「企業努力や労働者の努力」も意味はありますが、そうした「ミクロな視点」だけでなく「マクロな視点」を忘れてはいけないのです。

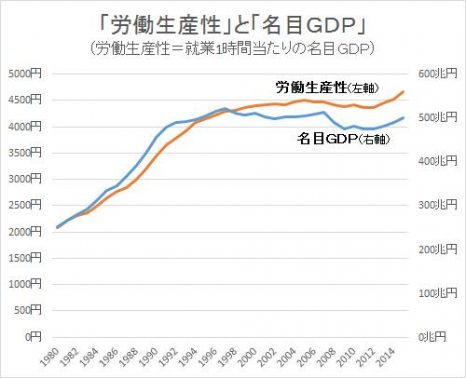

そもそも、このグラフからも明らかなように、日本の「労働生産性」は、「GDP」の水準によってほとんど決まっているのが実状です。

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1015763461857930&set=a.236228089811475.38834.100002728571669&type=3&theater

労働生産性は、GDPが伸びている頃は順調に伸びていたものの、デフレになってGDPが横ばいになって以降、労働生産性も横ばいになっています。

実際、労働生産性とGDPの「相関係数」は、実に「0.96」という、超絶に高い水準にあります。

これはつまり、両者はほぼ完全に連動して推移している、という事を意味しています。控えめに言っても、「労働生産性はGDPの水準で90%以上説明できる」という次第です。

逆に言うなら、労働生産性の向上において、企業努力や労働者の余地の努力が入り込むは、ごく一部しかない、という次第です。

繰り返しますが、労働生産性は、「就労1時間当たりのGDP」なのですから、こうなるのも当たり前なのです。

にも拘わらず、日本の労働生産性の低さの「全て」を、企業や労働者、はては日本の文化や風習のせいにしてしまえば、マクロ経済対策を怠り、日本の労働生産性が一向に向上しない、という最悪の事態が生ずることとなります。

・・・というよりもむしろ、そうやって「過剰な改革」をやり過ぎて、かえって「真の労働生産性」を引き下げてしまうことともなりかねません。

そうした悲劇をもうこれ以上起こさないためにも、我々は今、

「生産性を上げるためにこそ、デフレ脱却を!」

という一点をしっかりと認識する必要があるのです。

この一点さえ認識できるのなら、労働生産性を上げたいのなら、

1)何よりもまず「デフレ脱却」を阻んでいる「プライマリーバランス制約」を廃止し、

2)デフレ完全脱却までの2、3カ年、軌道的な財政政策を展開すること、

こそが必要不可欠だという「大局」がいとも容易く見えてくるはずです。

https://38news.jp/politics/10232

そしてその大局観さえあるのなら、「デフレ脱却をサポートする構造政策」(例えば、ダンピング規制や過剰サービス規制、低賃金労働者の日本流入規制、賃上げ企業優遇策、等)を展開していくことが必要だ、という道筋がくっきりと見えてくるはずです。

https://38news.jp/economy/08023

わが国の「働き方改革」(ミクロ政策)や「デフレ脱却のための財政金融政策」(マクロ政策)が、こうした正しい大局観に基づいて進められんことを、心から祈念したいと思います。

PS 「労働生産性」を上げるためにも是非、下記をご一読ください。

https://goo.gl/Jcqhm0

【藤井聡】「デフレ」こそ「労働生産性」低下の元凶。生産性向上のためにも「PB制約」撤廃を!への4件のコメント

2017年4月5日 12:59 AM

>労働生産性の向上において、企業努力や労働者の余地の努力が入り込むは、ごく一部

昔自分が小さい頃は国鉄(の切符切り)叩きの話題とかがあった記憶がなんとなくあるのですが、結局中央政府もマスメディアと一緒になって?国鉄を民営統廃合してしまいました。今や外国資本に投資をさせ、国民所得を底上げさせるばかりです。

外国投資を規制してでも国民所得が引き上がるように、公共、介護職等にまずは政府が率先して支出せなひげんとに、民間の投資だとか抜かしやがって!

デフレ脳パラドックスの坩堝からいつになったら出られるとかじゃんっ!

すみません、結局愚痴の坩堝コメントにしかならない読者でした。

コメントに返信する

メールアドレスが公開されることはありません。

* が付いている欄は必須項目です

2017年4月5日 7:55 AM

申し訳ないのですが、これでは説得力があるのかどうか。

GDPと労働生産性に強い相関があるのは分かりますが、

おそらくほとんどの人は「生産性が上がればGDPが上がる」と思っているでしょう。

そうではなく「GDPが上がれば生産性が上がる」んだよってことを強調すべきでしょう。

そこまでいくと、経済をマクロで捉えざるを得ないのですが…結局、緊縮財政とPBの話になるんですよね。

そこまでいけるかどうか。

コメントに返信する

メールアドレスが公開されることはありません。

* が付いている欄は必須項目です

2017年4月5日 12:26 PM

GDP=人口*生産性とは経済の側面の話であって対になって補完関係にある社会を無視した話では、人口が増えても格差拡大型の経済成長では消費者は育たずに消費需要は低迷し何れ社会は行き詰まることになるだろうか、経済は自己増殖で規制や枷、不自由や「無駄」や余裕が無いと際限なく加速する、余裕無い人の精神は確実に病んで行くのでは。自分本位だけで頑張れる自己中心的な人がどれだけ居るのだろう、人は体の半分は営利、経済活動以外に置かないと社会の土台、経済活動の土台から崩落する結果にならないか。

コメントに返信する

メールアドレスが公開されることはありません。

* が付いている欄は必須項目です

2017年4月9日 10:07 AM

あまり経済に詳しくはありませんが、

デフレとは物価が安いと単純に理解しています。

しかし、4月から様々な生活用品の値上げが発表されています。

ティッシュペーパーや、乳製品などの食料品は生活に欠かせないものばかりです。

これらが値下げされたという話を聞いたことがありません。

さらに野菜はこのところ特に多い異常気象で頻繁に高騰していますし・・・。

いったいどこがデフレなのか?

私達の生活必需品以外の商品が極端に安くなっていて、デフレと呼ばれているならとんだ迷惑です。

コメントに返信する

メールアドレスが公開されることはありません。

* が付いている欄は必須項目です

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。

* が付いている欄は必須項目です