南極氷河のオンザロック

2000年(平成12年)の秋の夕方、心を弾ませて国立極地研究所に向かった。南極の氷でオンザロックが飲めるという。極地研究所で簡単な説明を聞いて研究室のテーブルに座った。

研究室の若手がオンザロックをテーブルに置いてくれた。氷は南極観測時に氷床をボーリングした氷で年代は10万年前であるという。10万年前の氷のオンザロックなど二度と飲めない。

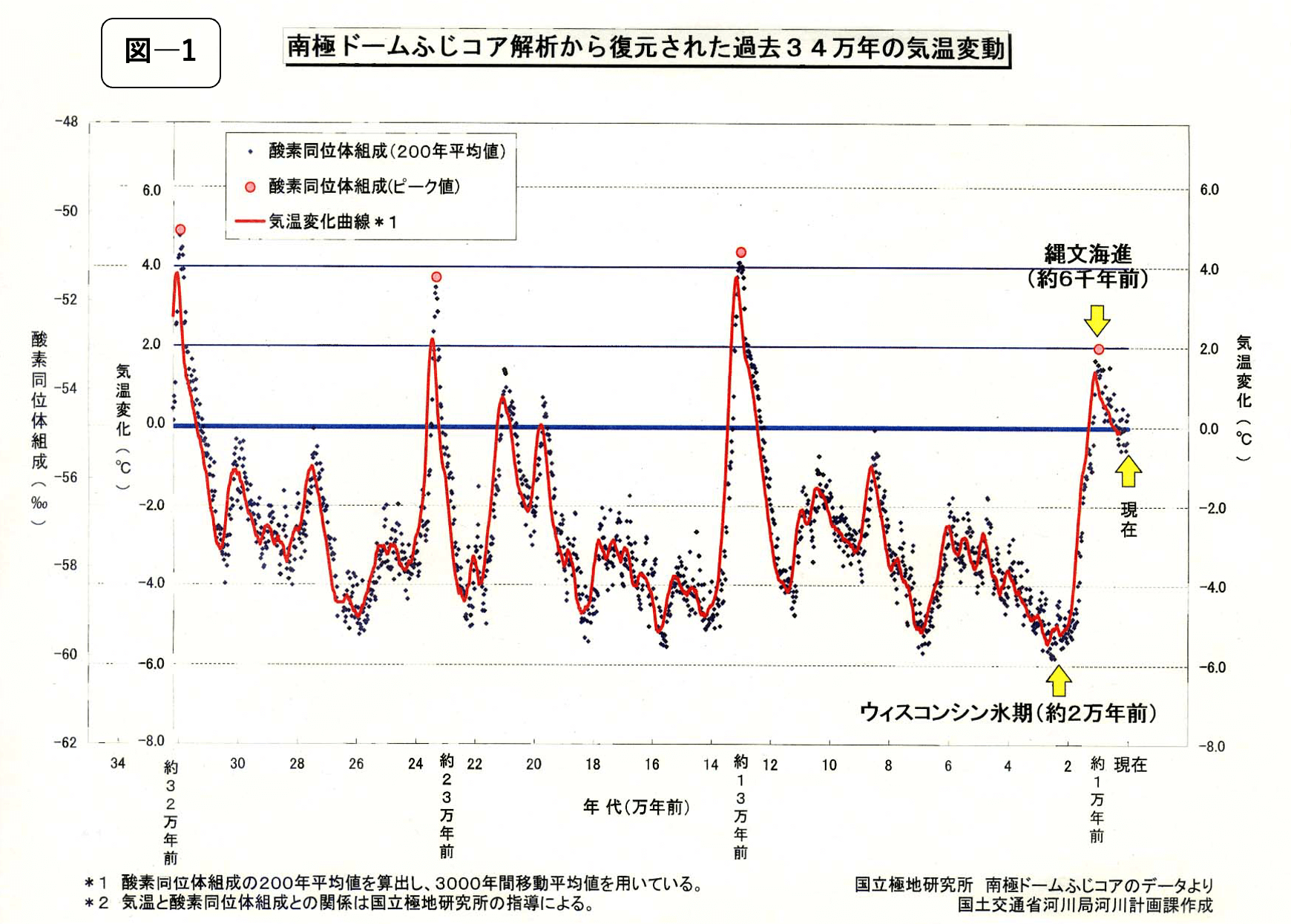

教授に氷河ボーリングは何のために行うのかを聞いた。氷河コアーの酸素同位体を計測し、酸素同位体の量で過去の地球温度を計算する。それで何十万年間の地球の気温変動が分かるという。

是非、その結果を教えていただきたいとお願いした。教授は気楽に後ろの棚から大きなファイルを取り出してテーブルの上においた。ファイルを開くと、びっしり数字だけが詰まった膨大なデータ集であった。

勉強したいので電子データを送っていただけないかと頼むと、あっさり了解してくれた。翌日、さっそく膨大な数値データが私のパソコンに入ってきた。

データをUSBに入れて若手を呼んだ。USBを渡しながら、このデータ処理をしてくれと頼むと、気楽に分かりましたと引き受けてくれた。

30万年間の地球の温度変遷

3週間ほどたったころ、データ処理を頼んだ部下が来た。できました、言いながらA3の大きな紙を広げた。その図を見ているうちに鳥肌が立っていった。「凄いなー!」とつい言葉が出ていた。

この結果はすぐ極地研究所の教授へ送付した。 「データは長期間で膨大だったので、200年平均値を算出し、3,000年間の移動平均値を求めた。私たち土木技術者が作業したので、正確さには欠けるかもしれないが、地球の長期気候変動の傾向は十分理解できる。土木屋の私が日本列島形成のプロセスを考えるうえで参考になる」との感謝の気持ちを述べた。

その後、現在までこの(図―1)を何年間も繰り返し見ることになった。

「地形と気象から見る歴史」の沖積平野への視線は、この図に拠っていった。

6,000年前の温暖化とその後の寒冷化

(図―1)は、現在の気温に対して30万年前までの気温変化を可視化した図である。これほど明瞭に地球の気温変動を表した図を未だ私は見ていない。

2万年前のウイスコンシン氷期で気温は現在より6℃低かった。世界中の大陸には3千m級の氷河が形成され、海水温は冷却され体積は収縮し、海水面は現在より“120~140m”も低下していた。

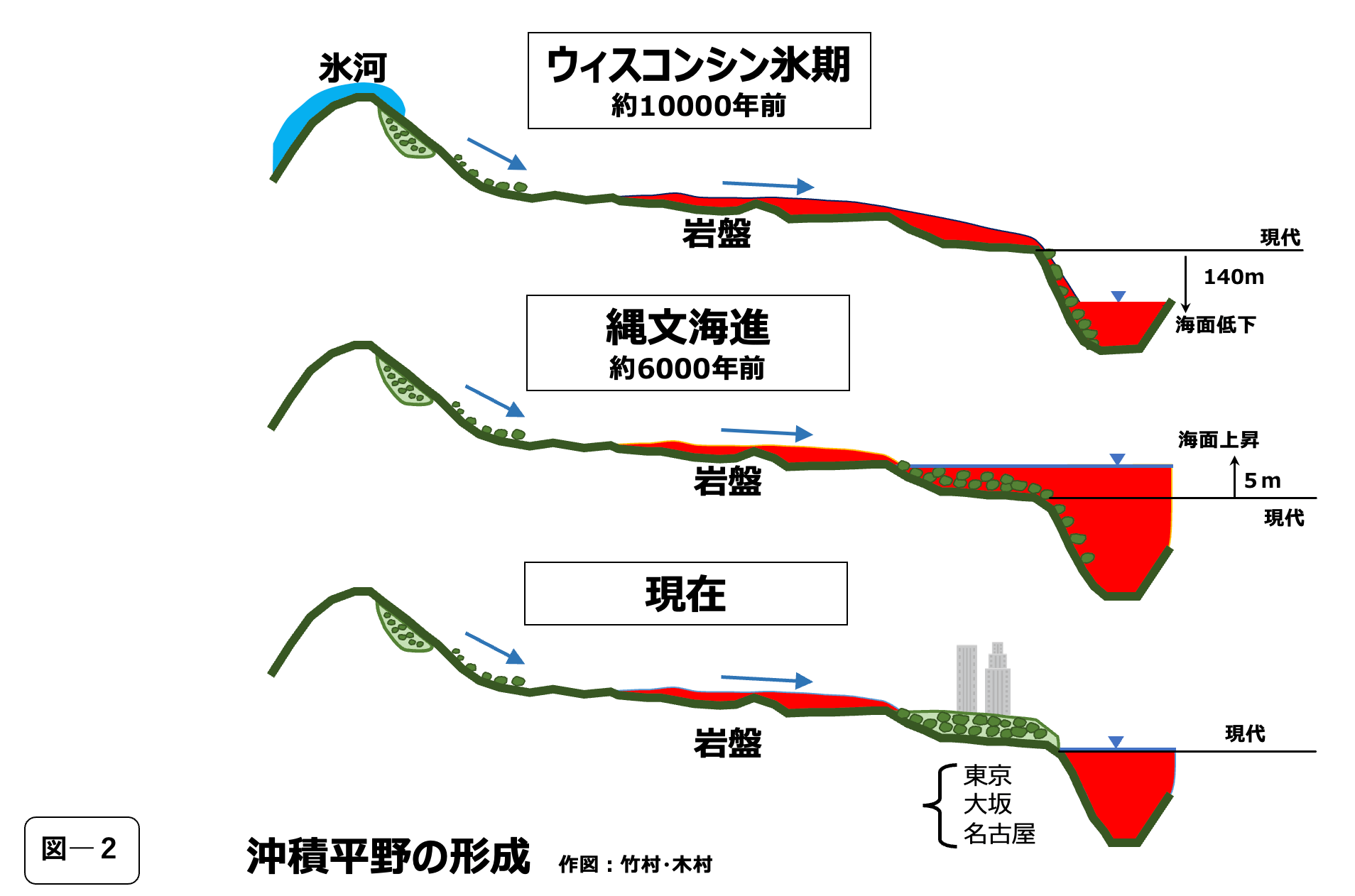

ウイスコンシン氷期以降は温暖化に向かった。縄文前期の6,000年前には200年平均気温は2℃高くなった。氷河は融解し水は海へ戻った。海水の温度上昇によって海水は膨張した。その結果、海面は現在より“数メートル”上昇していた。

6,000年前から寒冷化が再び進行し、陸上で氷河が発達し、海水冷却により海水収縮が起こり、海面が低下し現在の海水面になった。海面が低下したので、海は陸から離れ後退していった。海が後退すると、かつて海だった場所に6,000年間、河川が土砂を運び続け、広大な湿地が形成されていった。沖積平野の誕生であった。

日本列島の祖先たちはこの湿地の沖積平野で稲作を展開していった。

(図―2)は、2万年前から海面変化と沖積平野の形成を説明した図である。

(図―2)は、2万年前から海面変化と沖積平野の形成を説明した図である。

「地形と気象から見る歴史」の原点は、この(図―2)の沖積平野の誕生にあった。歴史の中心は「人間」である。歴史は物語(History)だから人間模様が中心になるのは当然である。私は人間模様をパスして「地形と気象」で日本史を見直し、仮説を立てていった。しかし、その作業を繰り返し見ているなかで、理解できない深い疑問を抱えていた。

2万年前の氷河期についてであった。

氷河期の謎

縄文時代は約1.5万年前からと言われている。確かに(図―1)を見ると、2万年前の氷河期ウイスコンシン氷期から気温は一気に上昇している。気温が上昇すれば陸上の氷河は溶けて縄文時代が開始される。

理解できない疑問は、縄文時代以前の石器時代である。石器時代のウイスコンシン氷期をどうやって祖先たちは生き抜いたのか?

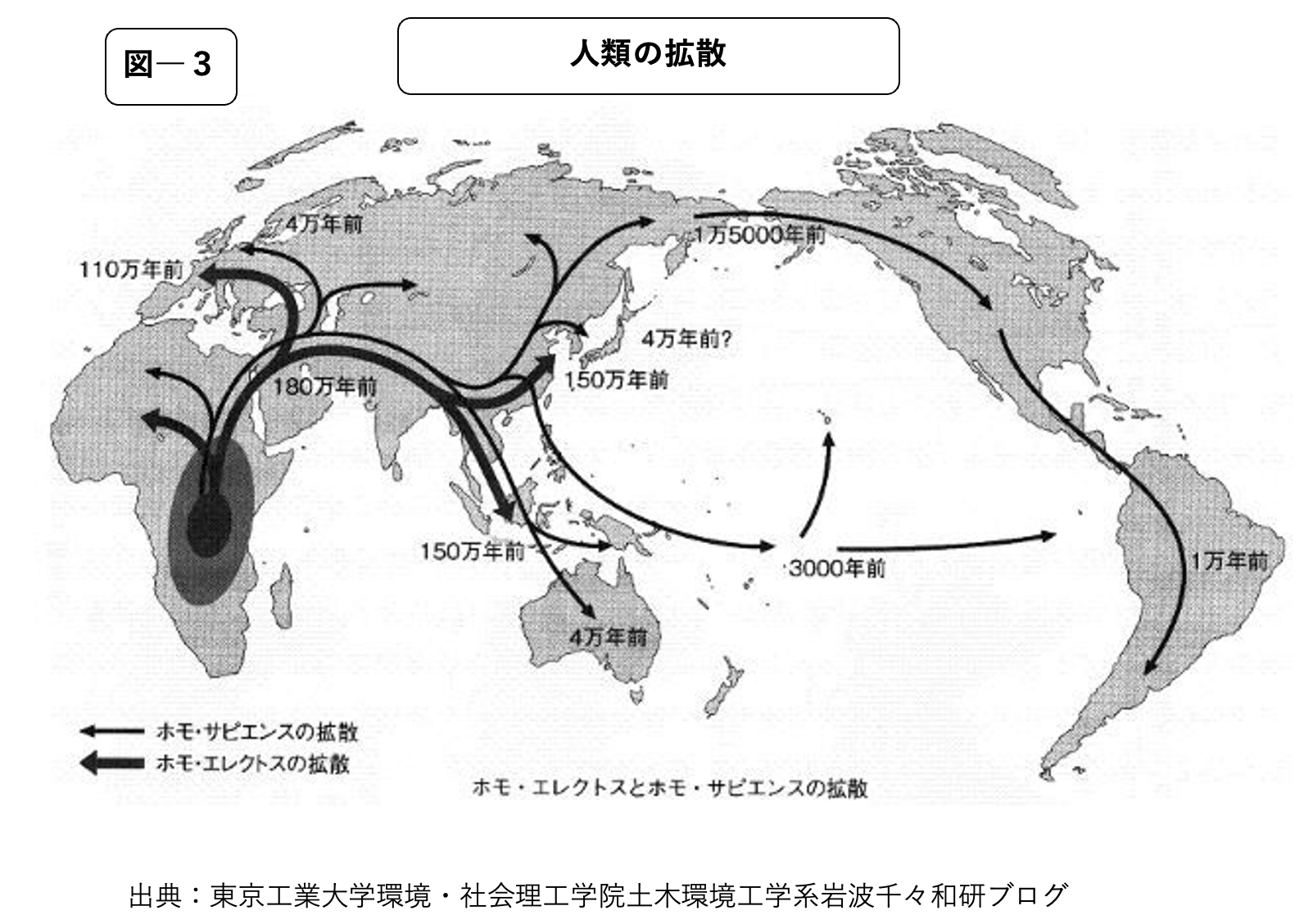

10万年前、人類はアフリカから全世界に広がっていった。祖先たちが日本列島にたどり着いたのは4~3万年前とされている。その地層から骨などが発見されているから間違いないだろう。

(図―3)は、人類がアフリカから全世界へ広がっていった出アフリカのマップである。

(図―3)は、人類がアフリカから全世界へ広がっていった出アフリカのマップである。

人類が日本列島に到達した4万年前あたりから氷河期が開始し、2万年前にはウイスコンシン大氷河期となった。ウイスコンシン氷河期は100年間、200年間の単位ではない。何千年間、いや、万年の単位である。大部分の大陸で2000~4000m級の氷河が形成された。

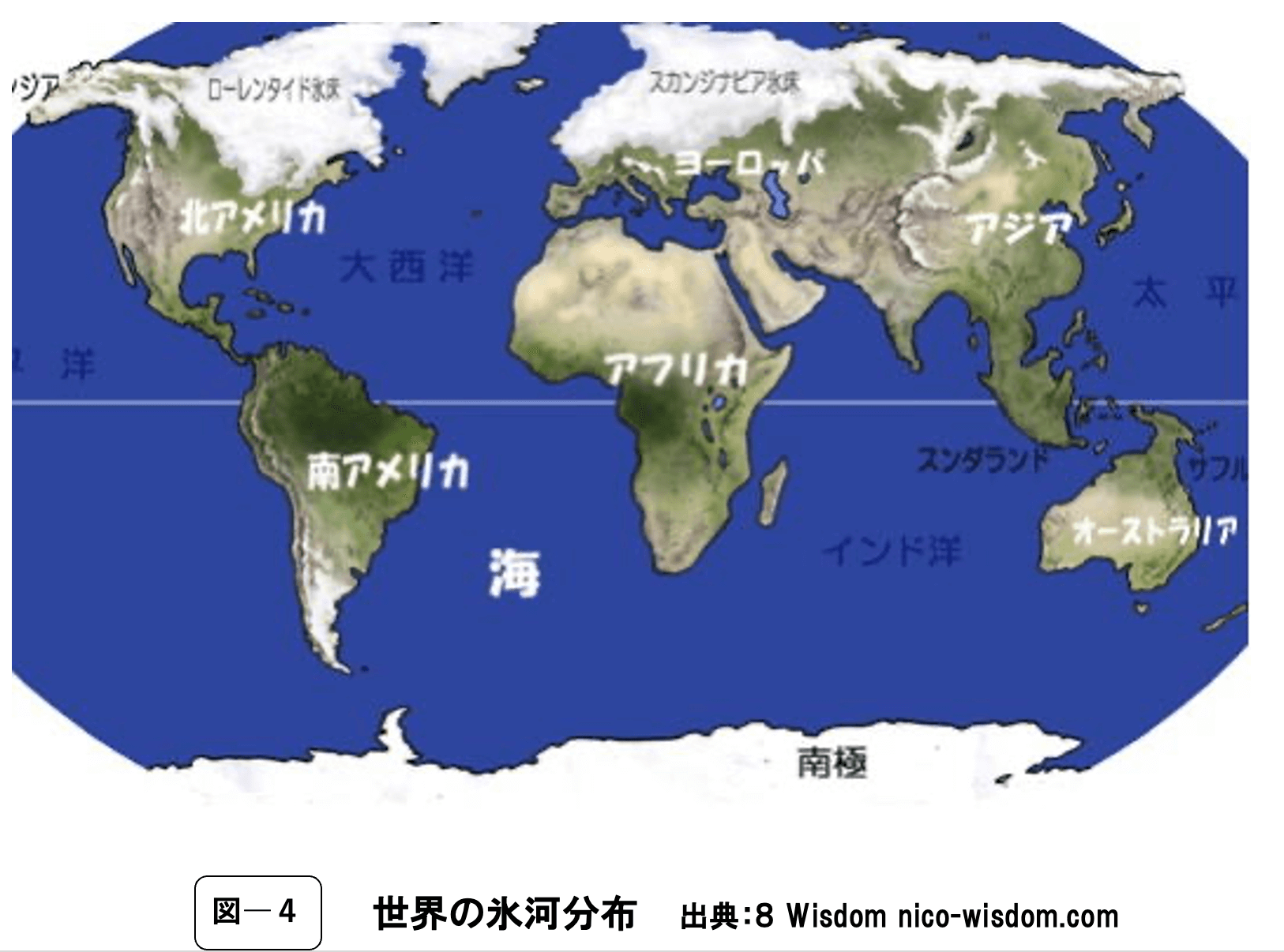

(図―4)は、ウイスコンシン氷河期の世界の氷河分布の想像図である。赤道直下のブラジル、中央アフリカそして東南アジア諸島を除いた多くは氷に覆われていた。

(図―4)は、ウイスコンシン氷河期の世界の氷河分布の想像図である。赤道直下のブラジル、中央アフリカそして東南アジア諸島を除いた多くは氷に覆われていた。

日本列島も同様に氷河の世界であった。

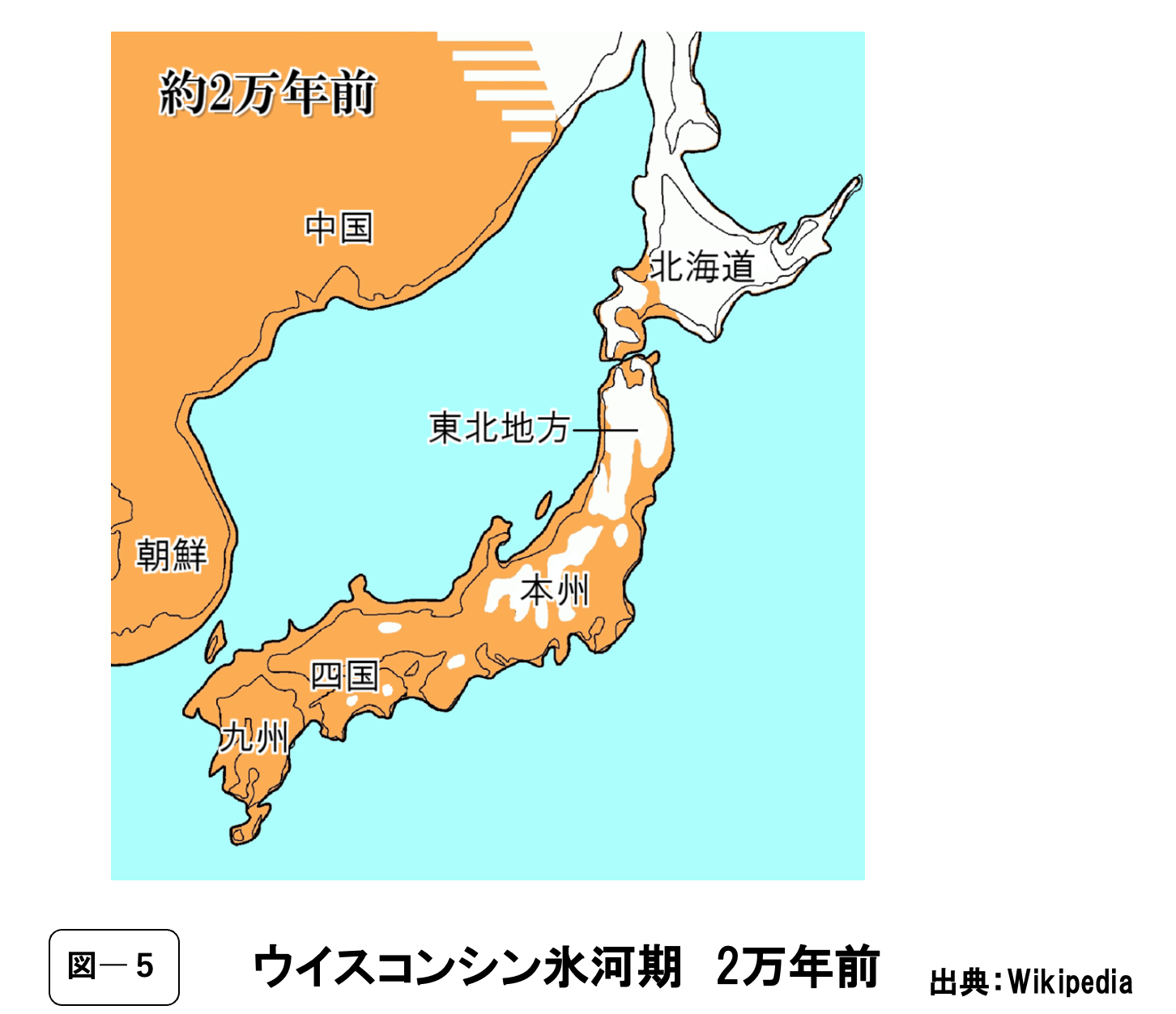

(図―5)は日本列島の氷河分布図である。氷河がゆっくり滑り落ちると岩盤に痕跡を残す。その痕跡を調べて作図されたものである。氷河は北海道から本州、近畿、中国そして四国地方まで発達していた。現在、温帯の日本列島全体が寒冷帯になっていた。

(図―5)は日本列島の氷河分布図である。氷河がゆっくり滑り落ちると岩盤に痕跡を残す。その痕跡を調べて作図されたものである。氷河は北海道から本州、近畿、中国そして四国地方まで発達していた。現在、温帯の日本列島全体が寒冷帯になっていた。

この過酷な氷河期の日本列島各地に祖先の遺跡が残されている。北海道から沖縄までその遺跡は10,000カ所に及ぶ。

草木が育ちにくい過酷な気候の中で、何千年間、何万年間も生きていたのか?何にこだわって日本列島に生きていたのか?なぜ、祖先たちは南へ移動しなかったのか?

同じホモ・サピエンスとして信じられない。この謎は厄介であった。身の丈の時間を超えた謎である。謎を解く手がかりもなかった。

アジア火山・地震帯

2022年の秋、友人からインドネシアの相談があった。インドネシアは雨は多く、山地を利用した小水力発電の相談が以前からあった。

インドネシアのリスクは火山と地震である。改めて火山噴火の履歴を調べておく必要があった。

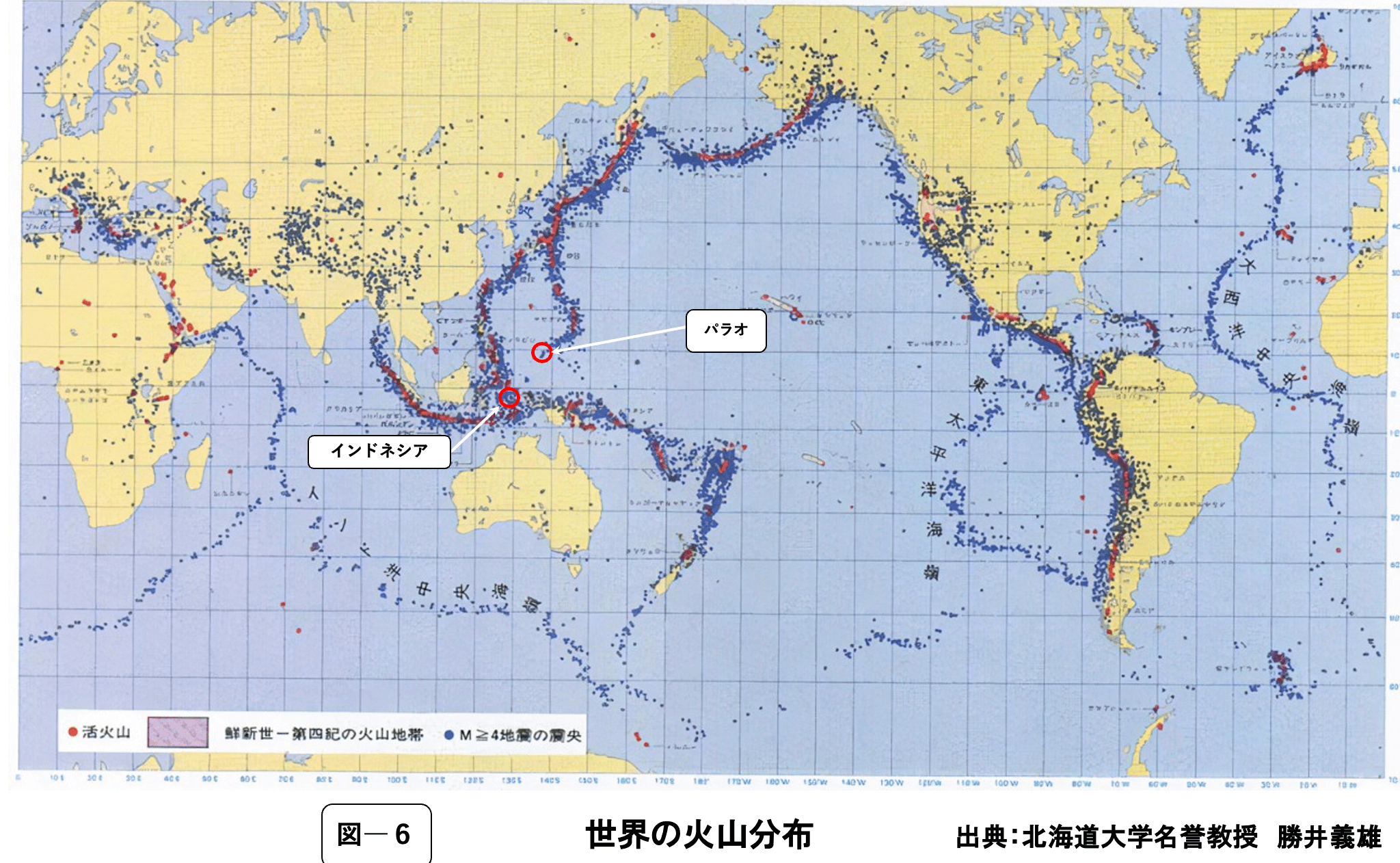

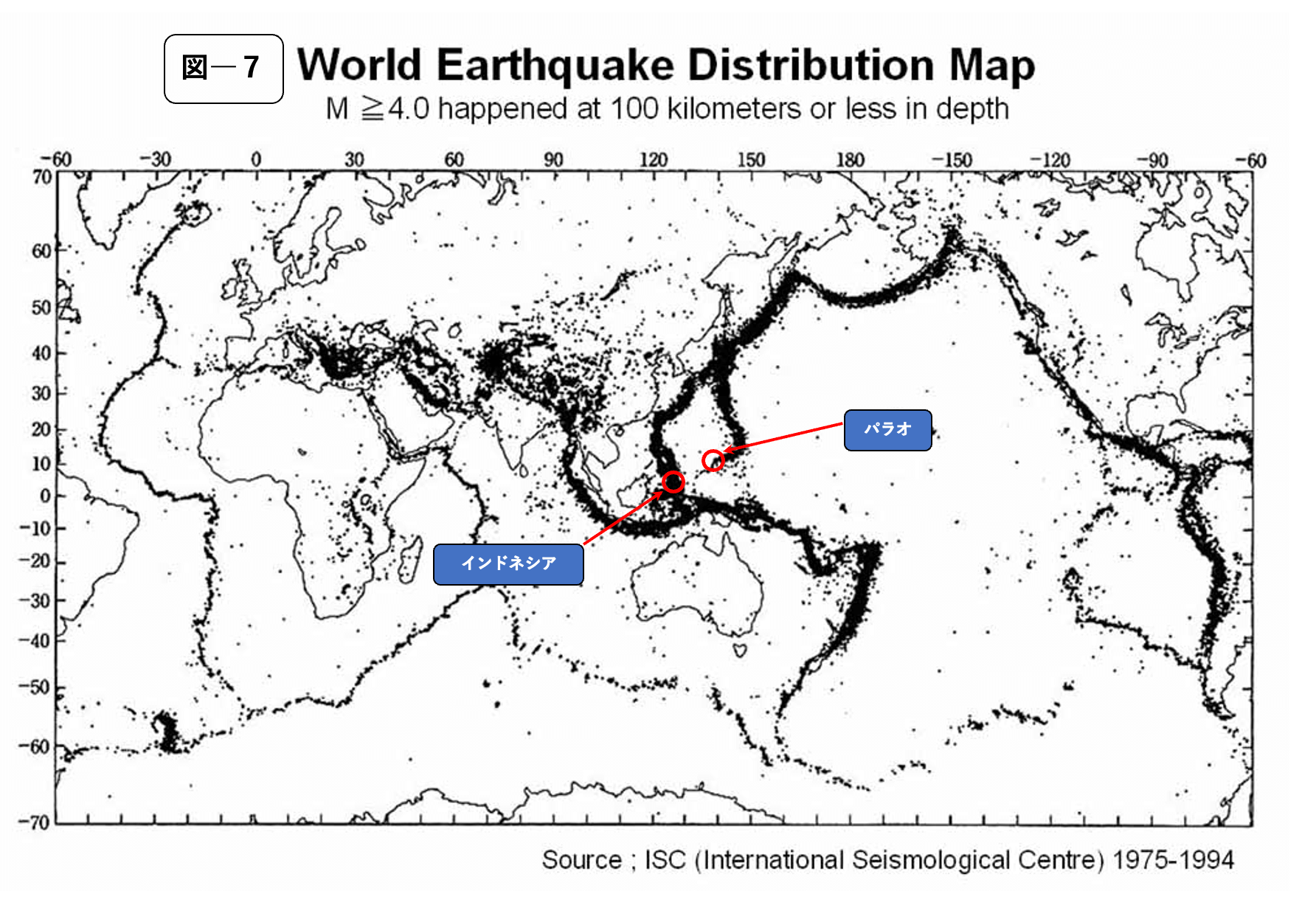

(図―6)は世界の火山分布図で、(図―7)は地震分布図である。

(図―6)は世界の火山分布図で、(図―7)は地震分布図である。

インドネシアは日本と同じ太平洋火山帯、太平洋地震帯の上に位置している。火山・地震帯の上には、台湾、フィリピンがあり火山と地震災害を受け続けてきた。日本、台湾、フィリピンそしてインドネシアは、火山・地震災害の宿命を負った仲間であることがひしひしと迫ってくる。

二つの図を見ていて、ふっと災害と関係ないある点に気が付いた。火山・地震連続帯がパラオとフィリピンの間で切れていた。

「この開口部は赤道海流を飲み込むようだ」と思った瞬間、頭の中でスパークが始まった。

海溝(かいこう)と海嶺(かいれい)地形

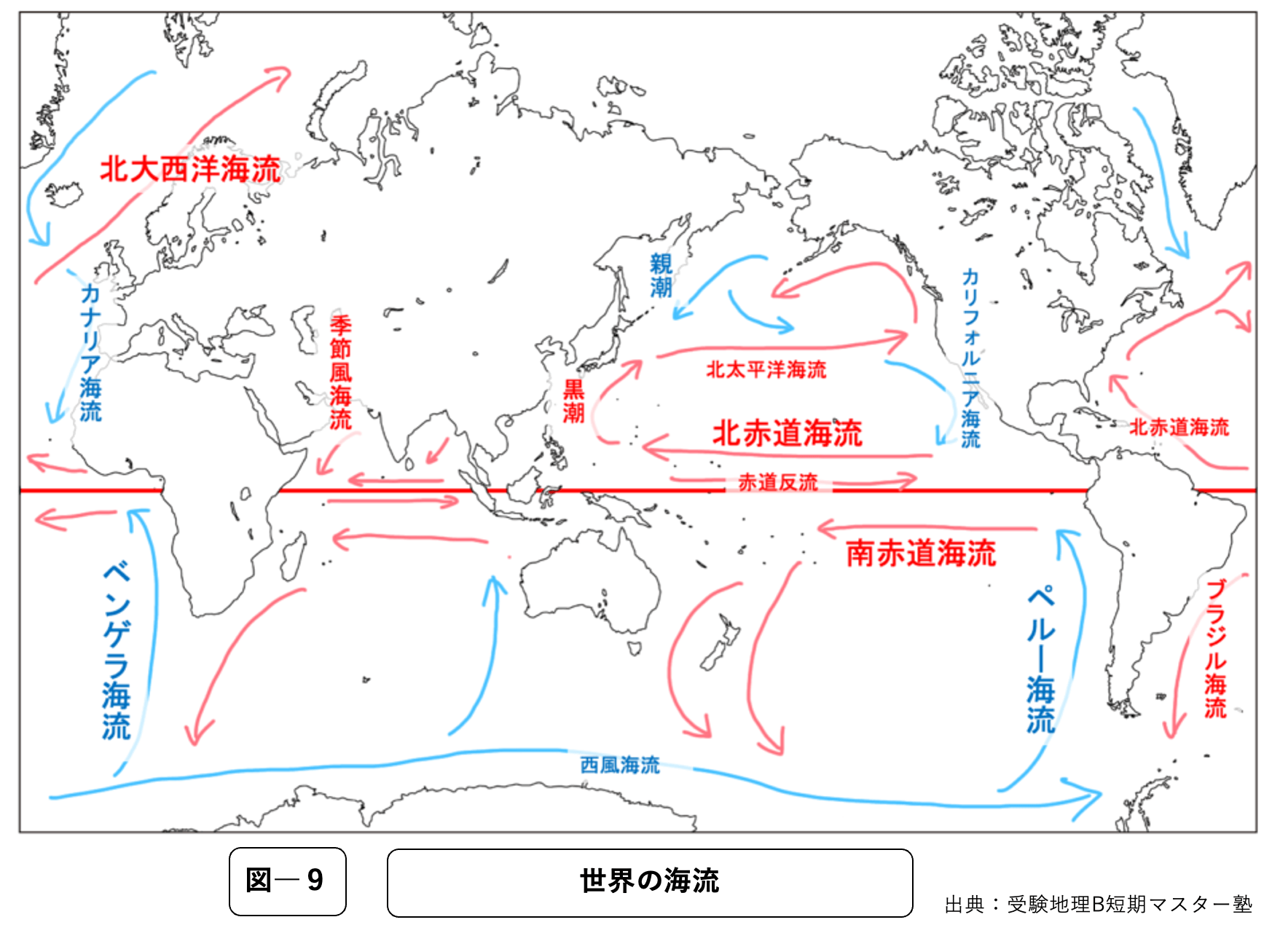

赤道海流は地球上を巡る最も支配的な海流である。北半球は時計回りの北・赤道海流、南半球は反時計回りの南・赤道海流である。北・赤道海流は日本列島では“黒潮”と呼ばれて、日本列島に温暖な気象と豊かな魚類を運んでくる。

北・赤道海流が赤道から離れて北上していく地点がある。火山・地震帯が途切れるパラオ~フィリピンの間であった。火山、地震帯には“海溝”がある。海底深く掘れた海溝は地形を盛り上げる“海嶺(かいれい)”も形成している。

海溝と海嶺は、地球のマグマが造り上げる凸凹の女子と男子の双子である。

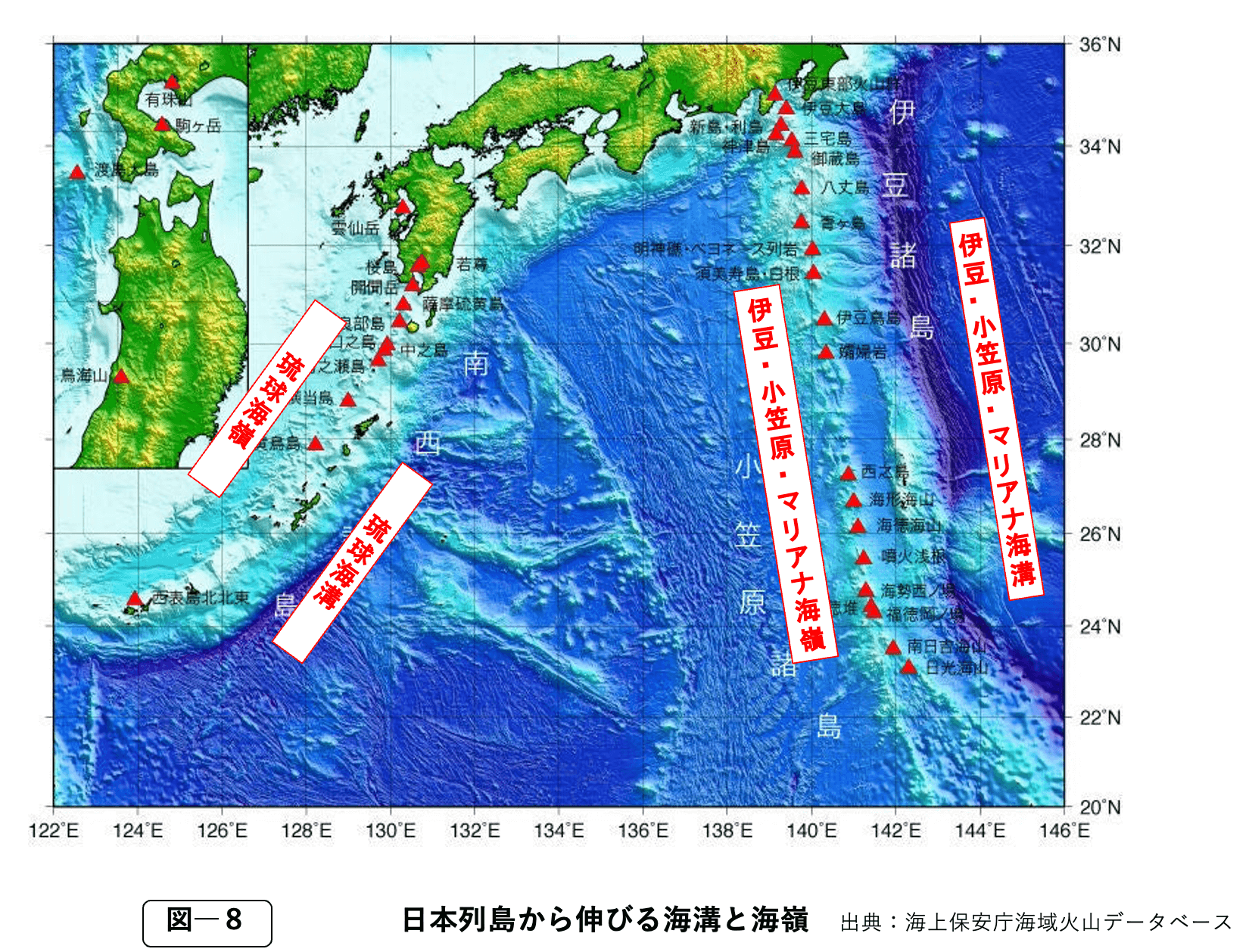

(図―8)は日本列島から伸びる海嶺である。

(図―8)は日本列島から伸びる海嶺である。

海の中にも地形がある。改めて地形への意識が海底に向かった。地球上の現象は地形と気象に影響されている。その地形に立ち返り、海の中の地形に光を当てていく。

海の中の海嶺をイメージする。パラオとインドネシア間で海嶺が途切れている地形をイメージする。地球環境を支配する赤道海流の動きが浮かび上がってきた。

地形と海流

(図―9)は世界の海流図であり、もう何回も見ている。北・赤道海流が北上するのは中国付近でユーラシア大陸にぶつかるから、と漫然と考えていた。しかし、海の地形を丁寧に見ていかなければならない。

(図―9)は世界の海流図であり、もう何回も見ている。北・赤道海流が北上するのは中国付近でユーラシア大陸にぶつかるから、と漫然と考えていた。しかし、海の地形を丁寧に見ていかなければならない。

北・赤道海流はパラオ、インドネシア間の海嶺の切れ目に吸い込まれていく。そして、「沖縄海嶺」と「伊豆小笠原マリアナ海嶺」の2つの嶺に挟まれた山地形に誘導され、一気に北上して日本列島に向かって行く。

日本列島に近づくと北極海からの親潮とぶつかる。日本列島の房総半島の銚子には太平洋に飛び出した突起の地形がある。黒潮と親潮は一緒になり突起の地形に沿って太平洋に向かう。名前を北太平洋海流と変えて、アメリカ大陸に向かっていく。

北・赤道海流に対して南・赤道海流は様相が異なる。南・赤道海流はオーストラリア大陸に近づくにつれダラーっと南半球の全体に溶け込み、明確なルートを持たないまま地球の自転につられペルーへ引き返して行く。

赤道海流の海底地形との関係をイメージしていくと、氷河期の人々の生き方が浮かび上がってくる。

氷河期の東南アジア湾

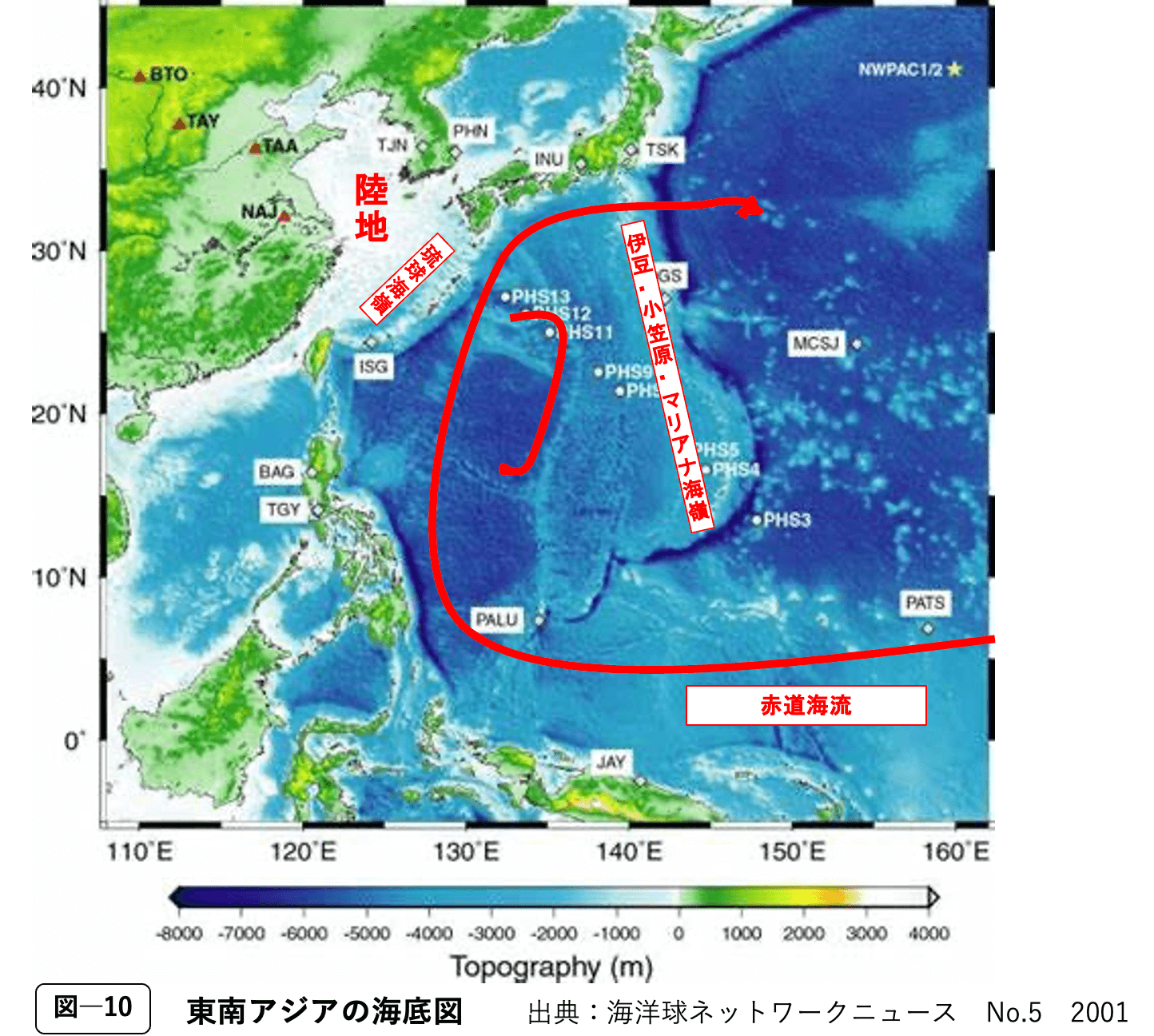

2万年前のウイスコンシン氷河期の海面は140mほど低下していた。海面を140m下げると、山地形の海嶺が海の上に浮かび上がる。(図―10)が氷河期の概略の図である。

琉球海嶺の諸島は海から顔を出し連続した地形となり、台湾と沖縄諸島は陸続きとなる。伊豆・小笠原・マリアナ海嶺の諸島も顔を出し、長く切れ切れの連続した地形となっていく。黄海や渤海は陸となり日本列島の西側は朝鮮半島と陸続きとなり、北海道もシベリアと陸続きとなっていく。

日本列島の南の太平洋は大きな湾の様相となる。湾の西側の嶺は、インドネシア、フィリピン、台湾、琉球諸島そして日本列島となる。湾の東側の嶺は、パラオ、グアム、小笠原、伊豆諸島そして日本列島となる。

赤道海流は湾の南口から流れ込み、北上して日本列島近くで太平洋に出ていく。赤道海流の一部は湾の中で淀み暖かい湾を形成していく。

巨大な暖かい湾が東南アジアに誕生していた。

氷河期を謳歌した人々

ウイスコンシン氷河期は、地球の歴史上もっとも厳しい氷河期である。ウイスコンシン氷河期の期間中、東南アジアの赤道直下で暖かい湾が存在していた。この湾を仮に“東南アジア湾”と呼ぶ。

人々は東南アジア湾の周辺の陸地や諸島に住み着いた。東南アジア湾周辺は天国であった。赤道下で気温は暖かい。インドネシア、フィリピン、台湾、沖縄そしてパラオ、グアム、小笠原、伊豆諸島は果物の宝庫であった。陸に湿地があれば直播(じかまき)で稲も収穫できた。

東南アジア湾は太平洋の巨大な定置網だった。赤道海流が魚類を次から次へとこの定置網に誘導してくる。魚類をたらふく食べていた人々は魚に飽きたら日本列島に向かった。氷河の切れ目や亜寒帯林の中でキャンプをしながらナウマンゾウやニッポンカモシカの狩りをした。

ユーラシア大陸は氷に追われていた。ユーラシア大陸にはまだ騎馬で疾走する暴力は生まれていなかった。東南アジア湾は外敵に襲われることはなかった。

人々は東南アジア湾をのびのびと行き来した。火山が爆発すれば他所へ移動した。土地に執着しなかったので、土地を巡る争いはなかった。

氷河期の3万年間、東南アジア湾の人々は、温暖で、食糧が豊富で、戦いのない平和な時代を過ごした。

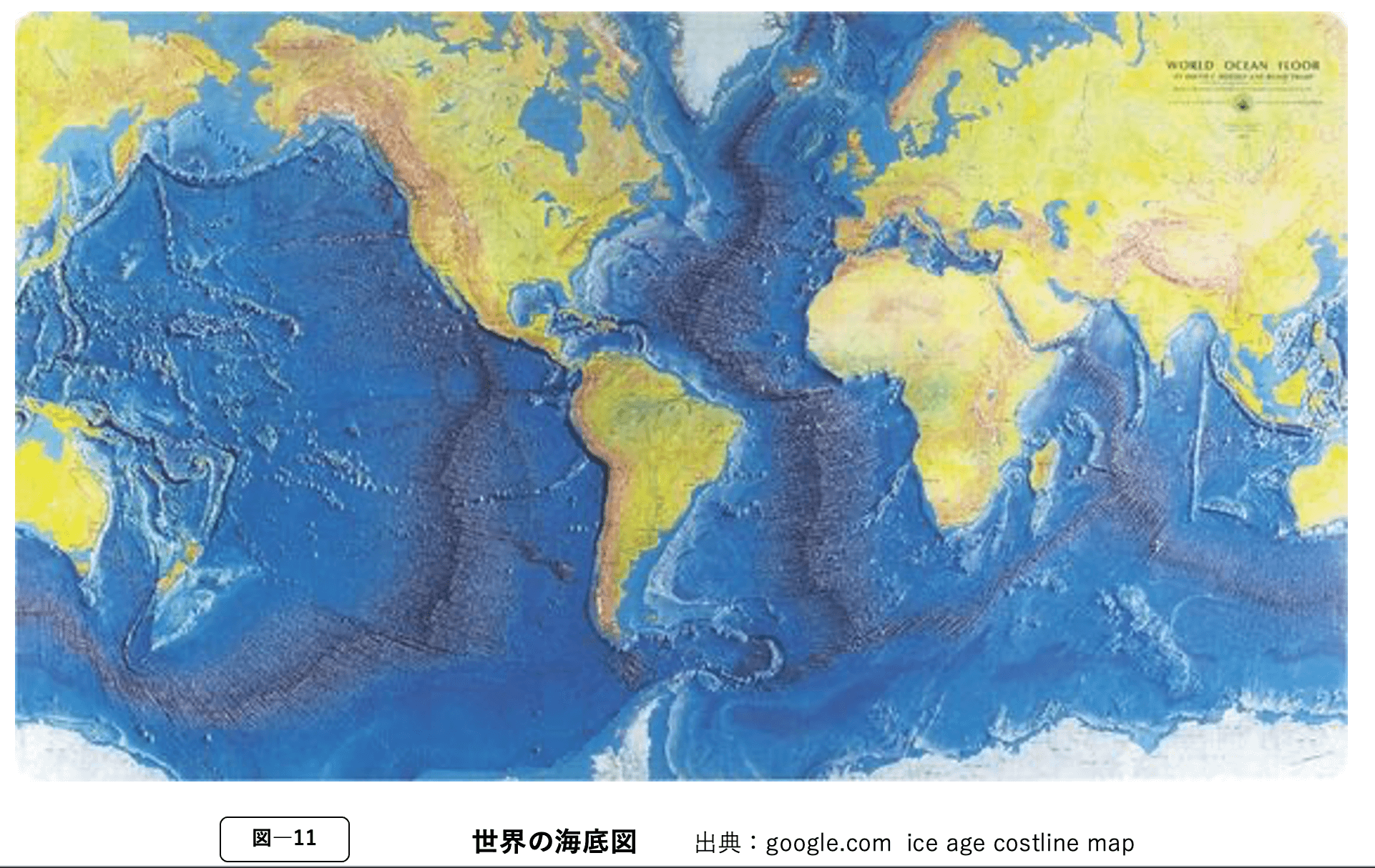

(図―11)は世界の海底地図である。この地図を見ても東南アジア以外にこのような海底地形はない。東南アジア湾は地球マグマの火山と地震に脅かされている。しかし、その東南アジア湾は人類が氷河期を生き延びた貴重な空間であった。

【竹村公太郎】 氷河期を謳歌した人類の謎 ―地形の視点―への1件のコメント

2023年1月26日 12:13 AM

なるほど、東南アジア湾ですか。先生、視点が違いますね。

世界のどこにもない広大な生け簀ですね。

1万年以上にもわたる縄文時代が、諍いもなく続いた理由が分かるような気がします。

コメントに返信する

メールアドレスが公開されることはありません。

* が付いている欄は必須項目です

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。

* が付いている欄は必須項目です