私的世代論

文明がこのまま進行すれば、日本のみならず人類は極めて厳しい局面に遭遇する。現在、消費している地球資源は100年後にはない。現在進行している水汚染、森林荒廃、ゴミ汚染は凄まじく進行していく。化石燃料の大量消費と発電所冷却温排水による温暖化は、大陸の氷河融解、シベリア凍土の融解を誘発し、1千年オーダーで螺旋を描きながら不可逆的に進行していく。気候変動と海面上昇は激しさを加え、大干ばつと大水害が頻発して発生していく。

この地球未来の課題を解決し、文明を持続させていくのは私の世代ではない、次世代であり、次々世代の若者である。次世代の世代を考えると、いやがおうにも世代論が頭に浮かんできてしまう。

過去・現在そして未来を俯瞰した世代論は手に余る。しかし、私が目撃した先輩たち、今、自分が歩んでいる時代、そして次世代の若い世代の解明なら少しはできる。

ここでの世代論は、自分の体験を具体的に列挙し、自分の人生だけを通した、すぐれて個人的な世代論となる。同世代であっても人によって大きな多様性がある。その多様な人々をまとめて表現すること自体に無理がある。その無理を承知で論を進めるので、すぐれて個人的という逃げ道を設けた。

ダムからの人生

昭和45年(1970年)建設省に入省し、川治ダムに配属となった。私の業務はダム基礎の調査、アーチダム本体設計、そして、川治ダム基本計画の策定であった。

ダム基本計画は特定多目的ダム法に基づき作成される。ダム基本計画の案は、建設大臣から関係省庁の大臣に協議され、関係県知事の意見を求め、知事は議会の同意を得て回答して正式に定まる。手続きは極めて民主的で、公開性が保たれながら進められる。このダム基本計画がダム建設事業の憲法となる。その大切な川治ダム基本計画の原案を、上司の指導を得ながら作成するという任務であった。

基本計画で最も重要なのが、ダム利用者間の費用負担割合である。川治ダムは治水と複数の利水者(工業用水、水道用水、農業用水)の多目的ダムである。この多目的ダムは常に葛藤を抱えている。

治水にとって、ダムはなるべく空にしておき、洪水貯留の効果を最大化したい。もちろん、ダム建設の費用分担金は低くしたい。一方、利水者にとっては、ダムになるべく水を貯めて、渇水時に水を十分補給してもらいたい。その利水者もダム建設の費用分担金は低くしたい。

目的も負担金でも真っ向から利害反するダム参加者たちは、ダム基本計画という場で厳しい議論をしながら合意形成をしなければならない。

困難な例えに「針の穴にラクダを通す」という言葉がある。ダムの費用負担の合意形成は、この諺に例えられるほど困難な局面になるのが通例であった。この困難さゆえに、個別ダム現場で混乱がないようにと、怜悧な頭脳の先輩たちが、厳密に、合理的に、細部にわたり、近代的な費用負担の指針と計算手法を取り決めていた。

川治ダムの費用負担の割合は、関係省庁間で合意された指針に基づいて、正確に算定することが私の任務であった。

ルールから外れる

川治ダムの費用負担の原案を関東地方建設局に上げた。すぐに本局から連絡があった。本局の河川計画課長が、ダメだと言っている。ダム建設される栃木県藤原町の水道用水の負担をもっと低くしろという指示であった。

関係省庁で定めた指針通りにやっていたので困った。本局の係長もアイディアはない、川治ダムの現場で考えろ、という。やむを得ず地元町の水道の「身代わりダム」の堆砂容量を少なくして、ダム高さを下げて、地元町の負担を少なくした。再度、本局に上げた。

それでも課長は首を縦に振らないという。本局の課長を通さなければ何も始まらない。ついに、その身代わりダムの堆砂容量をゼロにした。身代わりダムはこれ以上低くできない。地元町の水道負担を最小限に本局に上げた。

それでも本局課長は、もっと負担を低くしろという。もう方法はなかった。そう答えると、本局の課長は怒って「身代わりダムを井戸にしろ」と言い出した。その命令に唖然とした。身代わり施設は「ダム」と各省庁間で決まっていた。「井戸」など指針にはない。そのことを課長に言うと、顔を真っ赤にして私を叱った。「ダム水源地のためならルールから外れてもいい。関係者への説明と交渉は俺がする。お前は余計な心配するな!」

新人の私はそれ以上反論できない。恐る恐る代替の施設を井戸にして計算した。当然、地元町の水道負担は格段に安くなった。しかし、これでは関係省庁や関係県や関係利水者が納得するわけがない。しかし、川治ダムの基本計画の費用負担割合は、関係省庁間であっさり了解された。

「水源地のためなら」と関係省庁間のルールを平然と外していく先輩をジーっと見詰めてしまった。

これが行政官としての原体験となった。

道路をわざと民家にかける

2年後、川治ダムの係長として、水没地域の付け替え道路の設計をしていた。ダムに水没しない地域を通過する新しい国道であった。コンサルタントから設計案が上がってきた。課長と一緒に所長室に入って説明をすることとなった。

所長、副所長、工務課長の前で説明を行った。クロソイド曲線を組み合わせた国道ルート設計であった。図面を覆うようにかぶさって見ていた所長は、指で図面を指さしながら「こう変更してくれ」と言い放った。道路でわざわざ2件の民家を潰すルートにしろという。

唖然として声も出なかった。川治ダムではすでに70戸以上の水没する犠牲家屋を出している。これ以上ダム事業の犠牲者を出せというのか!国道のクロソイド曲線もねじれてしまう。反論しようとして頭がぐるぐると混乱していると、所長の「すぐ再検討せよ」で会議はあっという間に終わってしまった。

その夜、泊まり込みの合宿所で工務課長を捕まえた。酒を飲みながら突っかかりながら聞いた。「所長はなんであの酷い指示をしたのか」工務課長は笑いながら「所長は喜んでいたぞ。あの2戸を補償できることになった。あの家屋はもともと水没しない。だから道路をかけて補償することを前から狙っていたんだ」という返事であった。

意味が分からず「えー、なぜ?」と聞き返すと、「水没する人々はダムで補償されて、まとまって新しい代替地に移転する。しかし、あの2戸は水没しない。村の皆から残されていたんだ。残された人の気持ちになってみろ!」と睨みつけられた。ダム建設事業でそこまで考えなければならないことを知った。

これがダム事業の犠牲になる方々への原体験となった。

真似するな

5年後、30歳代になっていた。福島県会津若松市の大川ダムの調査開発課長として赴任していた。大川ダムの河床には厄介な断層が走っていた。安全なダムを設計して、施工計画を立てるかが任務であった。ダムの安全に関する重要な設計なので、地方建設局はもとより本省へ何度も通い打ち合わせを繰り返した。

本省河川局の開発課の国直轄ダム担当補佐との打ち合わせを繰り返した。その補佐に繰り返し大声で言われたことが「前例を真似するな!自分で考えろ!先輩がやったことを踏襲するだけならダム技術者失格だ!」であった。

狭い開発課の部屋で、補佐の横にはダム先輩の専門官や課長が座っていた。そのダムの先輩たちの技術を無視しろ、と云わんばかりにも聞こえる。しかし、それを耳にしているはずの諸先輩たちは平然と作業をしている。

大川ダムの地質との戦いの結果、私はダム本体の下にコンクリートのマットを設置する設計に至った。河床断層をカバーする前代未聞のマット形式の重力ダムであった。本省の補佐は「ここまでやったら技術じゃないな、意地だな!」とニコニコ笑って了解してくれた。これがダム技術者としての原体験となった。

無視しろ

巨大なマットにしたことで、これをいかに施工するかの難題に向かった。当時、本省の室長は新しいダム施工法を模索していた。ダンプ運搬と振動ローラーの組み合わせによる機械化施工であった。大川ダムで早速この試験を実施することになった。このコンクリートの問題点は、従来の土木学会のダムコンクリート標準仕様書に全く当てはまらなかった。

室長にそのことを相談すると、私を一喝して「無視しろ」であった。土木学会が決めいたダムコンクリート標準仕様書を無視しろという。このころ私もダム技術者になりかけていたので、その先輩の激しい指示を聞き「わかりました」と素直に応じた。

この新しいダムコンクリートは、堤体形状を大きくして応力を小さくし、セメント量を極力少なくする。セメント発熱温度を抑制し、固練りコンクリートで機械化施工が可能となる。従来のダムコンクリートと真逆なRCDダムコンクリートが誕生した。その後、この工法は日本国内で一般的となり、世界中にも広がっていった。今では世界のダムの標準仕様にまでなった。

先輩たちの大胆な判断による世界に誇る日本ダム技術の誕生であった。

苦しいから楽しもう

36才になり河川局の河川計画課の国際担当補佐になっていた。その私にあるニュースが飛び込んできた。1984年に米国ニューオリンズで河川博覧会が開催される、日本にも参加してくれ、という。

当時、全国の堤防事業やダム事業はメジロ押しであった。限られた河川予算はそのやりくりで苦しんでいた。そのため博覧会への参加はどうせ無理だろと考えた。課長と相談して、いちおう局長に上げることにした。

河川局長はジーと私の説明を聞いたあと、「参加しよう。予算が苦しい時だからこそ楽しいアドバルーンを上げよう」との鶴の一声で決まった。予算が苦しいから楽しいことをやろう。その発想に驚いた。

この河川博覧会は正式な国際条約上の博覧会であった。日本館、映像、展示、イベント、運営などで、当時の予算を今の価格に直すと約100億円になる。河川行政は旧内務省から生まれた中央政府の中でも国内派の最右翼である。河川行政の国際協力は、JAICのお付き合い程度であった。海外、それも米国の国際博覧会に参加してどれほど価値があるか分からない。

その後、その河川局長はしかるべき国会議員たちへの事前説明に歩き回った。随行していた私は、国内派の河川局長が熱く米国との関係、国際的知識を広げる必要性について国会議員に説明する背中を不思議な思いで見詰めていた。

自分でやれ

国際博覧会は通産省の所管である。建設省は国際博覧会など全く経験がなかった。建設省だけでこれを実施するのは困難だった。不安を抱えて通産省へ相談しに行った。建設省が予算確保をしたことを通産省は喜んでくれた。建設省は全く国際博覧会の経験などないことを通産省は知っていた。

「国際博覧会は通産省のジェトロが専門である。全面的にジェトロが受けていく。安心してくれ」これを聞いてホットして河川局に戻って、河川計画課長に報告した。その瞬間、課長は急に怒り出した。「建設省の予算だ。建設省が苦労しなければ意味がない」とこっぴどく叱られてた。

結局、私がニューオルリンズ国際博覧会に派遣されることとなった。全く前例がない、誰も指導してくれないプロジェクトである。失敗は許されない。預かった予算を、将来の河川行政の糧にしなければならない。どうなることやらと先輩、同輩、後輩たちが心配そうに見守る中で2年間のプロジェクトが開始された。

このプロジェクトは無から有を造りだす。実は、これはダム現場と同じであった。何もない山の渓谷で巨大なダムを造り上げていく。ダムのアナロジーを思いついたら気が楽になった。ただし、このプロジェクトには河川局の先輩、同輩そして部下もいない。自分で考えて、自分で創り上げるしかない。10数年間、ダム現場で仕込まれた「前例などない。自分で考えろ」の世界に突入していった。

貴重な河川局予算を未来の河川行政の夢のためにと、大胆な判断をした局長。前例がない国際博覧会を自らやれと命令した課長。そのような無謀とも思われる判断をする上司たちに押されて、先が見えない事業に向かっていった。

先輩の背中を追った人生

その後、私は宮ケ瀬ダム所長、中国地方建設局の河川調査官、本省の河川局開発課の専門官・調整官、中部地方建設局の河川部長、河川局の開発課長、近畿地方建設局の局長、河川局長と転任し、行政を引退した。

実は、どのポストにおいても先輩たちの激しい命令は役に立った。どの各場面でも、あの先輩だったら何を考えるかな、と自問して判断をしていった。宮ケ瀬ダムの所長では、ダム堤体を一般に開放する仕掛けをした。

中国地方建設局の調査官では、2つのダムの地元負担を思いっきり少なくした。本省の開発課調整官では、公共事業に反対派の市民たちを会議室に招きいれ議論を繰り返した。

中部地方建設局の河川部長では、長良川河口堰事業の技術データを全て公開した。そして、中部地方で、水没集落の反対で行き詰っていたダム事業で、私は部下たちが驚愕する中、さらにダムを高くして水没戸数を増やし、水没残存家屋をなくして事業を前に進めた。

本省の開発課長の時、反対で行き詰っていたダムを幾つも休止した。「一度始めたら公共事業は止まらない」というキャッチフレーズが流布していた時期であった。

近畿地方建設局の局長の時、長年、反対運動でとん挫していたダム事業があった。過去に例がなかったが、ダム建設地点を変えた。ダム計画も全面的に変更してしまった。河川局長の時には朝日新聞とインターネットで公開討論を繰り返した。水防法を変更し浸水想定区域を世の中へ出した。さらにソフト政策として新しい土砂防止法を成立させた。

私は何か新しいことをしたように見える。しかし、いつもその場その場であの先輩だったらどう判断するかという思いで、目の前にいない先輩の顔を見上げながら判断していった。

異常な経済発展

最近、とみに当時の上司たちを思い出す。あの上司たちの「凄さ」が不思議に思うようになってきた。何故、彼らはあのような大胆な判断をしたのか?1人だけではない。私が仕えた先輩はそろって大胆で、かつ正確であった。

ある時、フト気が付いた。私を指導した先輩はみな、戦前の1930年代(昭和5年~10年)生まれであった。2020年の現在、85才から90才になられている。私は1945年10月生まれの戦後っ子である。1945年生まれの私は常に1930年代の先輩の指導を受けてきた。技術や行政の事柄だけではない。世間のこと、社会のこと全て彼らから学んだ。

社会人の私は、1930年代の先輩だけに従った人生であった。だからと言って、その先輩たちと同じ姿勢にはなれない。あの強烈な凄さに少し戸惑ってしまう。一歩引いてしまうこともある。

私が弱いというわけではない、誰にも負けない強気と意志を持っている。しかし、1930年代の先輩たちにはどうしてもついていけない点がある?それは何かという疑問に包まれていた。

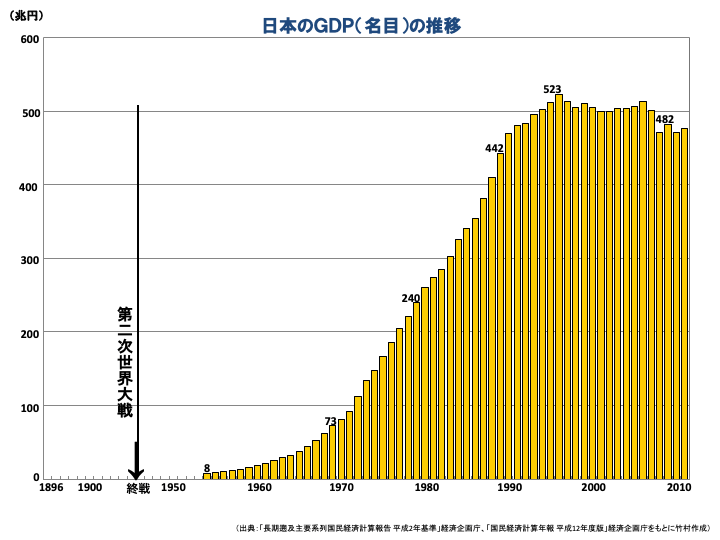

つい最近、日本の戦後史を勉強するため(図―1)を作った。私はある事象を考えるとき、まず図形を作ってから言葉を紡いでいく癖がある。図形が中心で、言葉は付け足しのようなものだ。

(図―1)

この(図-1)でどうも腑に落ちない。戦後から1990年までの異常な経済成長である。

1945年の敗戦時、日本の主要都市と工業地帯は米国の爆弾で焼け野原になっていた。その焼け野原から日本は立ち上がった。ゼロからの出発ではない。マイナスからの出発だった。

その日本のGAPは1990年まで右肩上がりで 400兆円を超えて、世界第2位までになった。この伸び率は無限大といってもよい。「朝鮮戦争の特需があった」と説明されているが、これほどの伸びを説明するには不十分だ。この成長には膨大な資金が投入されたはずだ。私は経済の専門家ではない。この不思議な現象に関して、これ以上のコメントはできない。

一つだけはっきりしているのは、この異常な高度成長の40年間を担った人々は1930年代に生まれた人だったことだ。

墨を塗った世代

1930年生まれは、1950年で20歳、1970年で40才そして1990年で60才となる。まさに日本の経済成長を担った年代である。この年代は小学校、中学校時代に敗戦を迎えている。この年代は長い日本史の中でも異常な体験をしている。敗戦を挟み、強制的に価値観を一変させられた。

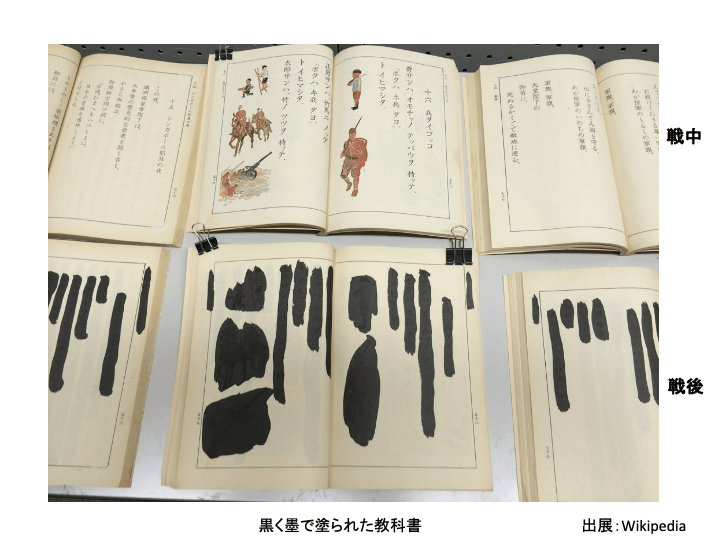

それまで慣れ親しんできた教科書を、墨で真っ黒に塗ったのだ。教師が墨で塗ったのではない。自分で塗ったのだ。GHQに命令されたのではない。信頼していた教師に命令され、自分で墨を塗ったのだ。

(図-2)の教科書は、勇くん、正男くん、太郎くんが兵隊さんごっこをしている。歩兵と騎兵と砲兵の兵隊さんがいる。この兵隊さんは戦地に言っている父親であり兄であった。戦死したおじさんであり、負傷して傷痍軍人になった従兄であった。子供たちが大好きな兵隊さんである。その兵隊さんを自分で墨を塗って真っ黒にした。自分の父親や叔父さんたちを墨で潰した。

(図―2)

墨を塗りながら子供たちは何を考え、何を感じたのか。自分の気持を言葉で表現できなかっただろう。小学生、中学生は、声も出さず真っ黒い墨を塗っていった。自分の心を墨で塗っていたのだ。この経験をしたある老婦人に話を聞いたことがある。その夫人は何十年経ってもそれを言葉で表現できていない。最後には涙を流し「悲しかった」としか言わない。

間違いなく断言できることがある。彼らは大人に深い不信感を持ったことだ。大人を信じられないことは、社会を信じられないことである。既存のルール、既存の基準、既存の約束を信じられない。社会の中で信じられるモノ、頼るべきモノを失った子供たちは、焼け野原を自分だけで歩き始めた。誰にも頼らないで、自分だけで考える世代が日本社会に登場した。誤解を覚悟で云おう。真のアナーキーな人々の誕生であった。

自分で考える

判断は自分で行う。前例がなくてもいい。新しい手法を考えて前に進む。この迫力がなければ、あの信じられない高度成長時期を乗り越えることはできない。現在の行政官、企業人は、右見て、左見て、下見て、上見て、結局、動かない。これとは正反対だ。この凄さが1930年世代であるのだ。

川治ダムの費用負担で、各省間の約束を破り「井戸」を指示した河川計画課長。1930年世代生まれのその課長は、その後、河川から飛び出して流域全体で治水する総合治水事業という途方もない手法を生み出した。河川法は「樋(とい)の河川」を管理する法律である。その樋の法律を飛び出してしまった。

道路計画でわざと民家をかけたダム所長。ダム事業では前例を真似するな、と言い続けた開発課専門官。従来の土木学会基準を無視して、全く異なるダムコンクリートを命令した室長。国際河川博覧会への参加を決断した河川局長。通産省に頼らず無手勝流で米国に補佐を送り込んだ河川計画課長。

みな1930年世代の方々であった。現在の行政官、企業人から見れば、信じられない判断をする人々ばかりである。

私的世代の構造図

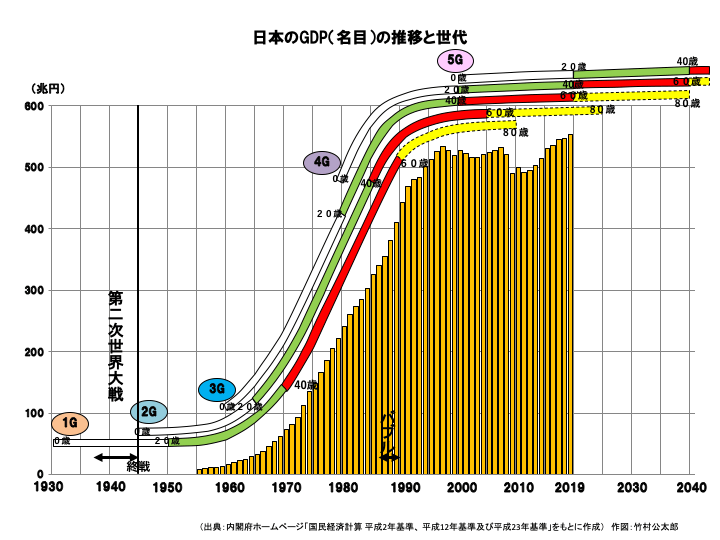

(図―1)の戦後の経済成長図に、1930年世代の「第1世代」の人生を書き入れてみた。10歳代に終戦を経験し、20才から60歳までの働き盛りが、見事に高度急成長とマッチしている。それが(図―3)である。

(図―3)

次に1945年生まれの自分の「第2世代」を入れてみた。20才から40才までは、第1世代の後をピッタリ追っている。(図―3)は、戦後の日本国の歩みと、日本社会の変化に影響され年代層の存在が浮かび上がってきた。この図を読み解くのが私の個人的年代論となる。

1.第1世代(1930年代)

▷小・中学性の時に教科書に墨を塗った

▷20歳ごろ社会人になった時、日本は焼け野原であった

▷大人、先輩を信じず、前例に頼らず、自分の考える道を進んでいった

▷30歳ごろから日本経済の成長が開始され、40歳代で社会の中堅として高度経済成長を担った

▷経済成長に応じた仕事第一主義で、凄まじいエネルギーで仕事に向かった

▷60歳代では、社会の責任者として奇跡の日本の高度経済成長を実現した

▷70歳ごろ経済成長の頂点で現役社会を引退した

▷1995年以降、日本社会は経済沈滞と停滞に入って行った。

▷第1世代はその直前に引退していて、日本社会の停滞と沈滞の経験はしていない

2. 第2世代(1945年~1950年)団塊世代

▷幼いころ大切なものを墨で塗るような経験はなかった

▷貧しかったが、平和の中ですくすくと育った

▷学生運動で勝手に転ぶことはあったが、社会からこっぴどく裏切られた経験はない

▷社会人としての先人は、生涯を通して第1世代であった

▷高度経済成長下で、尊敬の念をもって第1世代の背中を追い続けた

▷第1世代の自立性と前例に頼らない激しい遺伝子を少し受け継いだ

▷50歳代で社会の責任者になった時、日本は停滞、沈滞時期に突入していた

▷社会の責任者になった時、高度経済成長が終わり、膨張できない社会になったことを肌身で知った

▷第1世代は第2世代を部下と思い、引退しても現役と同じ気持ちで声をかける

▷第2世代は、今でも第1世代の激しい前向きの姿勢にたじろぐ

▷社会の停滞、沈滞を受け入れ、その停滞は構造的とあきらめを持った第2世代は、第3世代以降の若い世代に向かって成長への檄をかけられない

3. 第3世代(1960年生まれ)

▷高度経済成長のピークに差し掛かっている時期に社会人となる

▷若い社会人としてバブル景気の蜜を少しだけ吸った

▷バブル崩壊と共に社会は停滞、沈滞に突入し、30歳代の働き盛りを混沌と過ごす

▷40歳代の中堅でも停滞、沈滞社会が続き、それは社会の責任者となった60歳まで継続している

▷20歳代から30歳代で垣間見たバブルと、その後の停滞、沈滞の中で出口が見つからないまま今日に至る

▷第1世代の激しい成長への姿勢の噂は第2世代から聞く。しかし、それは遠い昔話でしかない

▷第1世代の遺伝子を持った第2世代の先人は何人かいるが、それは単に変わり者の先輩でしかない。

▷第1世代の遺伝子は第3世代へ継承されていない

▷第3世代は、自分の生き方に合った尊敬する先輩世代を見つけられない

▷第3世代は、社会の指導者としての拠点がないため漂流している

4. 第4世代(1980年以降生まれ)

▷社会に入った時は、もう日本社会は停滞し、沈滞期に入っていた

▷社会人になっても、経済成長はなく停滞、沈滞が継続している

▷経済成長という言葉は知っているが、それを体験したことがない

▷先輩の第3世代を見ても、成長をリードする先輩としては見れない

▷経済成長の意味もわからず、日本社会の漂流に身を任せている

▷第4世代以降になると、経済成長する必要性も感じず、新しい課題に挑戦する意味さえ理解できない

戸惑っていられない

戦後の経済成長は製造業の成長がリードした。今、その製造業は世界各地に散らばって発展している。その製造業を支えるや若者は、世界各地の若者になっている。もう日本国内に製造業を担う世代はいない。

現在の日本で唯一伸びているの分野が「IT分野」である。若者は欲望に溢れていて野心的である。野心的な若者が、伸びを見せているIT分野に向かっていくのは当然である。小さな子供が「将来はユーチューバーになる」と言っているのを聞いて、第1、第2世代は全く理解不能となり、頭痛さえ感じてしまう。

第1世代、第2世代と、未来社会をリードしていく第4世代以降のギャップはあまりにも大きい。未来の人類と、未来の日本社会には、厳しい危機が待ち構えている。

地球規模の環境破壊、資源の逼迫、気候の狂暴化は間違いなく襲ってくる。この危機を次世代がいかに乗り越えていくのか?その難局に向う次世代の若者に、何を伝えたらいいのか?次世代の若者の心に響くには、どういう表現をしたらよいのか?

その答えは簡単ではない。しかし、(図―3)のような世代間の構造のモデルを各分野で整理することで、その答えがボンヤリ見えてくるかもしれない。第2世代の私の使命ははっきりしている。

必ず襲ってくる地球の危機と日本社会の危機を乗り越えるために、あの第1世代の自立した強い思考と気構えを、第3世代以降に確実に伝えていくことだ。

【竹村公太郎】私的年代論ー戦後の日本社会を創った1930年代生まれーへの4件のコメント

2020年9月12日 7:35 PM

第0世代

▷大人、先輩を信じず、前例に頼らず、自分の考える道を進んでいった

これからの 世代も これ かと。。

明日を煩うな と 新約聖書にもあったような、、

全ての事は 最善のために おこる

と 聖書にも あった

かな 。。。

コメントに返信する

メールアドレスが公開されることはありません。

* が付いている欄は必須項目です

2020年9月13日 1:54 AM

自分は3Gだが、亡くなった2Gの上司が怖くて、みんな必死で働いていた時期があったなぁ・・・

今ではみんなおとなしくなってしまった。

同じような人が現れても前のようには戻れないし、この先のことを考えると絶望的になる。

コメントに返信する

メールアドレスが公開されることはありません。

* が付いている欄は必須項目です

2020年9月13日 7:32 AM

強国に影響されながらも、日本人は時代時代をしなやかに生きて来たのでしょうか?

古い世代の力強さはないものの、日本人が遺伝的に持っている力を発揮すべき時のようにも思えます。

コメントに返信する

メールアドレスが公開されることはありません。

* が付いている欄は必須項目です

2020年9月13日 3:18 PM

とても興味深い世代論の考察ですが、

果たして戦後第一世代はそれ以前の世代と比べて特殊だったのでしょうか。

それ以前の世代と比べられない以上は何とも判断がつかない。

私の感覚では戦中戦前の世代は今の日本人がどんなに手に入れたくても入れられない教育、教育者の違いがあったということしか分からない。

自主独立した日本の教育、教育者の薫陶を受けた世代とはどう違うのか。

亡国家の時代の教育を受けた私には分からない。

コメントに返信する

メールアドレスが公開されることはありません。

* が付いている欄は必須項目です

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。

* が付いている欄は必須項目です