ここ数日、普段のルーチンの合間にやるべき仕事として久々に英語論文の仕事で四苦八苦しており(投稿した論文にあれこれコメントが来て修正しろといわれたのに対応しておりました)、ようやく先程、エディターに送り返し、ほっとしたところ…です。

日記が遅れてしまい、恐縮です。

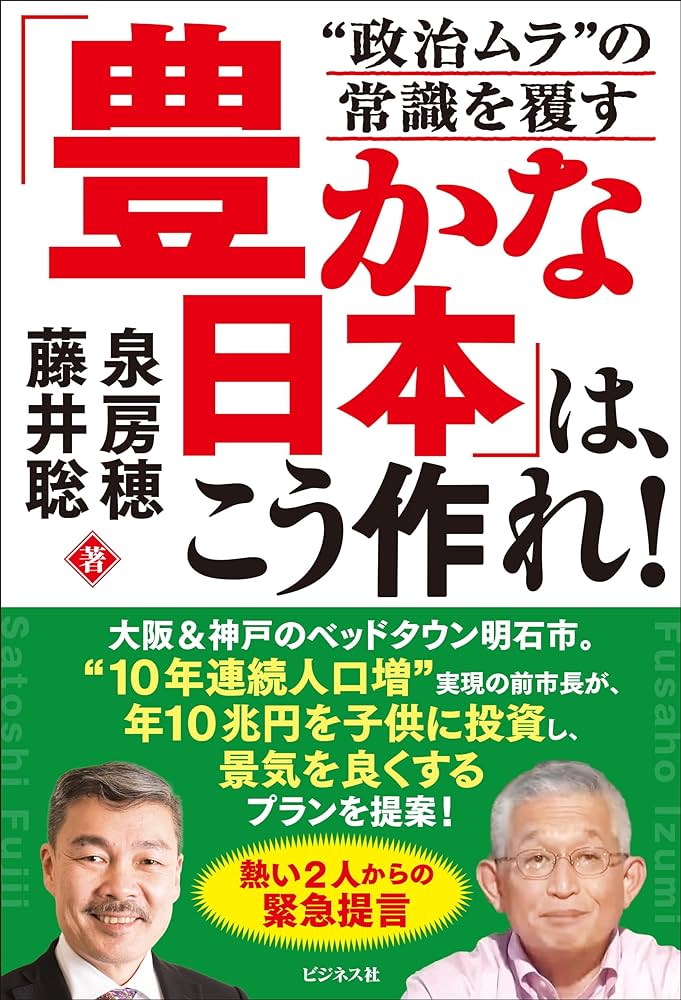

で、そんなこんなをしている間に、当方が系案する元明石市長の泉房穂さんとの共著

「豊かな日本」は、こう作れ! ~〝政治ムラ〟の常識を覆す

https://www.amazon.co.jp/dp/4828425543

が出版となりました!

この本ほど、企画立案から出版までの時間が短かった本は、(3.11直後に出した列島強靱化論以来)、無かったんじゃないかというほどの特急出版。なんでそんなに特急にしたのかと言えば、兎に角、泉さんとの話が楽しくてしょうがなかったからですw

ついてはそんな雰囲気をご紹介するという趣旨にて取り急ぎ、本書の「おわりに」を、下記にご紹介差し上げます。まずは下記、ご一読頂ければと思います。

いずれにしても、是非、皆さんにもこの対話、お楽しみいただきたいと思っております。是非、ご一読ください!

『おわりに』

藤井聡

どんな国でも滅びる日が訪れます。

それは、どんな人でも遅かれ早かれ死んでしまうことと同じ。

だから、日本もいつかは必ず滅び去ります。ですから日本がいつか滅び去ってしまうことそれ自体は、ことさら悲しむ必要などありません。

しかしだからといって、日本ができるだけ長く繁栄し続けるための努力を「放棄」する必要等はどこにもありません。それはいつか死ぬのだからといって、健康維持のための努力を放棄する必要など全くないのと同じです。

もしも自らの健康に全く配慮しない人物がいたとすれば、そういう人は早晩、大病を煩い大怪我すると共に、そこから回復するための努力をすら一切することもないでしょう。結果、彼は自らの寿命を縮めるのみならず、その病と怪我による激しい苦痛に死ぬ瞬間まで苛まれ続けることになるでしょう。

我々はそういう人間を目にすれば、何と馬鹿な人物だと密かに思うでしょう。生き続ける気もなく苦痛を回避する事に何ら興味関心もないのならいざ知らず、そうでないのなら少しは頭を使って節制したり病院行ったりすればいいのにと思う他ないからです。

しかし、誠に残念ながら今の日本は、そういう「馬鹿丸出し」の状態にあります。

四半世紀以上続く経済不況に対して何の手立ても講じない。

国民から不満を言われれば、とりあえず財界やアメリカの言いなりになってさえすれば財務省と戦うなんていう面倒なことを何もせずにいくらでもスイスイ推進できる「改革」なり「自由化」ばかりをやって、「これが不況対策ダ」と大見得を切る。しかしそんな事をいくらやっても、効果が無いどころか状況が悪くなる他ありません。これでは真冬に風邪を引いた子供に半袖半ズボンで外に遊びに来かせる馬鹿親と同じです。

円安と世界情勢不安で資源や食料が高騰し国民が苦しんでいても、効果的対策なんて何もしない。

とりあえず財務省にお伺いをたて、やってもいいという許可が下りた対策だけをやる、ということを繰り返す。だから、最も合理的で効果的なガソリン税減税や消費税減税なんてのは絶対にやらない。一方でいつでも簡単に打ち切る事ができる補助金でお茶を濁し「やってる感」だけアピール。しかもそんな補助金を出した分は、事後的に増税や社会保険料率の引き上げで国民から吸い上げることを画策する。

極東の安全保障問題は、全て米国からの指示通りにしか動かない。

本来ならアメリカと交渉しつつ、自国だけで十分な抑止力が発揮できる程の防衛水準を目指し、日米地位協定の見直しと国内防衛産業の育成を目指すべきところ、そういう指向性は全くナシ。ただバイデン氏の言う通りに防衛費を倍増し、韓国と融和し、ウクライナを支援し、ロシアに徹底的に敵対しています。そして日米韓の連携を強化し、米国が参戦を拒否した中での台湾有事で「矢面」に立たされ、米国不在で中国と直接戦わざるを得なくなる――という悪夢の現実味が高まりつつあります。

つまり、普通の国家ならやって当たり前の危機対策について一切何もせずに、やらなくて良い事ばかりやっているのです。

まさに馬鹿丸出し。

このままなら、近い未来に日本が「滅び去って」しまう事は避けられません。

こうした日本の現状について、筆者は深い焦燥感を抱くに至りました。

そしてその焦燥感は日増しに拡大し続けています。なぜなら、そうした焦燥感を持つ政治家が永田町にほぼ皆無だからです。

しかし--泉房穂元明石市市長は、筆者と全く同種の焦燥感をお持ちの政治家でした。

泉市長とお目にかかってからまだ2ヶ月しか経っていませんが、その間に実に密度の濃い長時間の対談を複数行いました。泉さんは明石を活性化する行政に十年以上の歳月を市長として費やし、明石市の子育て環境を抜本的に改善し、経済を活性化し、人口を増やし、市長としてできるだけのことを全てやりきり、市長を退任されました。

こうした地方行政ができたのは偏に、戦後日本で繰り返された「馬鹿丸出し」の政治と行政と一線を画した「愛」と「知性」と「気概」に溢れた地方行政を展開されたからに他なりません。

本書では、そんな明石市での泉さんの奮闘をお伺いしつつ、これからの日本に如何なる政治が求められているのかを徹底討論しました。

この対談で論じあった内容を実際に実行すれば、日本は間違いなく他国の追従を許さない途轍もなく豊かな国に成り果すことができます。後はそれを実現しようとする日本人がこれからどれくらい現れるかという一点にかかっています。

ついては本書を読まれた皆様と是非、本書の内容を実現するための具体的議論を重ねて参りたいと思います。

本書出版にあたり、おとりまとめ頂いたビジネス社の中澤直樹氏、そして何より本企画に二つ返事でご賛同頂き、貴重な時間を対談に割いて頂いた泉房穂さんに心から深謝の意を表したいと思います。

ありがとうございました。

追伸1:『「豊かな日本」は、こう作れ! ~〝政治ムラ〟の常識を覆す』は是非、下記よりご一読ください。

アマゾン https://www.amazon.co.jp/dp/4828425543

楽天 https://books.rakuten.co.jp/rb/17586983/

追伸2:当方のメルマガ『表現者クライテリオン編集長日記』では、ここ三回で、現時点の日本経済について詳しく解説しました。ご関心の方は是非、下記ご一読ください!

【現在の日本経済の現状】 今年もビル・ミッチェル教授が京大に客員滞在。三ヶ月あれこれ議論・研究を重ね、11月17日は共著出版記念シンポを企画しています!

https://foomii.com/00178/20230922165218114390

【現日本経済の診断】インフレなのに賃金が上がらず、国民は貧困化。しかしそれはコロナのせいでは無い。消費増税がもたらした慢性的なデフレのせいである(その1)

https://foomii.com/00178/20230923134400114421

【現日本経済の診断】インフレなのに賃金が上がらず、国民は貧困化。しかしそれはコロナのせいでは無い。消費増税がもたらした慢性的なデフレのせいである(その2)

https://foomii.com/00178/20230924210401114455

【藤井聡】元明石市長泉房穂氏との共著『「豊かな日本」は、こう作れ! ~〝政治ムラ〟の常識を覆す』が発売となりました!是非、ご一読ください!への4件のコメント

2023年9月28日 12:55 AM

とある地方議員「経理もできない、消費税も納められない。そんな個人事業主が淘汰されるのはビジネスの世界では当然。介護や建設など人手不足の分野へ行け。夢なんて追ってるんじゃないよ」

小泉なつみさん

「インボイス反対活動の際に、地方議員から直接言われました」

森永康平さん

「議員が言ったの!?エックス(旧Twitter)の匿名に隠れて汚い言葉を使ってくる雑魚や臆病者ならネットのカス程度に思いますが、議員が言うんですか?」

森永さん「こういうのを誰が選んでいるのかというと我々だよね」

森永さん「しょうもない奴は議員にさせない、選ばないということをやらねばならない」

森永さん「レベルの低い国民にはレベルの低い政治しか与えられない」

ということでしたけれども、エドモンド・バークも指摘するように、国民全員を政治のスペシャリストにするのは難しい。まあ、一般人の中にも政治家でも何でもないのに自分の仕事の事以外にも政治についてしっかり勉強をする立派な人物もいるのかもしれない。しかし、それを国民の多くに求めるのは非常に難易度が高い。

民主制ってめちゃくちゃ難易度が高いシステムなんですよね

小学校では、政治的な話題は出さないようにと子供に対して指導がなされているそうですが、政治の話ができない日本で民主制というのは矛盾しているなと感じる今日この頃(笑

藤井教授の指摘する「馬鹿な政策」をどれだけやらかしても平然と議員の椅子に座り続けることができる日本に「豊かな日本」を取り戻すことが可能なのかどうか…

コメントに返信する

メールアドレスが公開されることはありません。

* が付いている欄は必須項目です

2023年9月28日 1:21 AM

民主制の維持のためにも政治のお話ができるようになりましょう。

ということで、インボイスのお話です。

インボイス制度賛成派が「税理士でもない奴が何を言っているのか」というので、森永康平さんが現場で実務を担っている

税理士の湖東京至さん

をゲストに呼んでくれました。

以下、インボイス賛成派の意見と、それに対する湖東さんの回答を載せておきます。

※長いのでだいぶ端折りますが、興味のある方は森永康平のビズアップチャンネル第138回をご覧ください

・インボイス賛成派

「消費税を『着服』していた免税事業者(益税論)がきちんと消費税を納めればいいだけ」

湖東さん

「消費税は複雑な制度なので、こうした錯覚をしている方が多いかと思いますが、これは完全な間違いです」

「消費税という税金は、実際は法人税や酒税と同じ税金です」

「アメリカに行くと地方税ですが『小売り売上税』があります」

「あの税金は(店頭で消費者が払ったお金が)そのまま市内に行くんですが」

「消費税はそういう税金(アメリカの小売売上税)ではないんです」

「ヨーロッパの『付加価値税』も消費税と同じですが、法人税と同様に事業者が計算して納める税金なんです」

※事業者が計算して納める税なので、アメリカの小売売上税のように消費者が店頭で支払ったお金がそのまま納められるものではない

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

<よく賛成派が解説する消費税のしくみ>

・フリーランスのITエンジニアに1万円の仕事を依頼。消費税1000円

・ITエンジニアに作ってもらったアプリを事業者は2万円で販売。消費税2000円

・事業者が納める消費税は

店頭販売で得た消費税2000円ー仕入れの時にITエンジニアに払った消費税1000円=納税額1000円

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

「消費税を説明するとき、上図のような説明がよくなされますが、消費税はこんな単純な税ではありません」

「消費税の計算は一年間まとめて計算されるものです」

「年間の売上高から年間の仕入れ(電気代・水道代・ガソリン代・自動車購入費などの経費)に入っているであろう消費税分を計算して控除をしたものの残りを消費税として納める」

「こういう仕組みなんです」

「益税論、着服論は間違いです」

「たとえば、酒税」

「ビールを飲む際、自分が酒税を払っているという意識はあるでしょうか?」

「350mlの缶ビールには約54円くらい税金がかかっていますが、(レシートにも)どこにも書いていないのでわからない」

「ところが、消費税は物を買うたびに(レシートに)10%分が書いてあるわけです」

「(レシートに消費税分を)書かなければいけないという法律はありませんし、内税でも外税でもいいわけですが、たまたま外税で書いてあるだけなんです」

「消費税は酒税と同じで法律的には預かっていない税を事業者が計算して税務署に納めているものです」

「消費者が益税論で納得してしまうのは、消費税がはじまってからずっと外税(レシートの消費税表記)で慣らされているから」

「ただ、中には外税じゃないものもある」

「電車の切符にはどこにも消費税〇〇円など書いてないけど、あれだって消費税はいっているわけです」

「全部を電車の切符と同じにしても間違いじゃないんです」

「酒税や電車の切符はどこにも酒税〇〇円とか消費税〇〇円と表記されていないので意識をしないだけ」

「消費税はレシートに〇〇円と書いてあるから意識をしているだけです」

「消費税も酒税と同じく『事業者が計算して』おさめるもの」

「『事業者が計算して納めるもの』という意味では、法人税、所得税も会社や事業者が計算して納めるものなので同じものです」

「インボイス賛成派がよく解説する消費税の仕組みを上で挙げましたが、税の実務をやっている方ならわかっているように、あのような単純なものではないのです」

「実務をやっている事業者ならわかると思いますが、消費者は『私が払ったあの1000円が税務署に行くんだ』と思っているわけです」

「全然、行きませんから。そういう税金ではないということです」

「商品を販売している事業者が消費者から預かる、消費者が税をお店に預けるという関係にはないということです」

「インボイス賛成派の言う『着服論』が発生しうるものは『アメリカの小売売上税』や『日本のゴルフ場利用税』」

「これらは消費者や利用者が支払ったお金が、お店やゴルフ場を通して地方にそのまま納税されるものです」

・インボイス賛成派

「諸外国ではインボイスはスタンダードなんだから、日本も消費税を導入している以上は他国に合わせてインボイスを導入すべき」

湖東さん

「消費税はヨーロッパで行われている付加価値税と同じだと言われています」

「まあ、兄弟みたいなものですが、『仕入れ税額控除』の仕組みがヨーロッパではインボイスだということです」

「日本の『仕入れ税額控除』の仕組みは帳簿方式になります」

「インボイス方式はフランスから始まったんですが」

「フランスがインボイスを導入したのが1948年です」

「どうしてインボイスを導入したのか?」

「フランスはそれまでは輸出企業に補助金を出していたんです」

「ところがGAT貿易協定ができて(輸出補助金が)禁止されてしまった」

「そこで、フランス政府と財界が話し合って『輸出したら輸出企業にお金が戻る仕組み(事実上の輸出補助金)を考えてくれ』と」

「そして1948年に出来たのが『輸出0税率』です」

「輸出の売り上げには0を掛ける」

「海外に製品を売った企業には製品原価にかかる分の金額が戻ってくるんです」

「これが(輸出補助金が)インボイス制度の本当の狙いなんです」

「輸出の還付金の証明のためにインボイスをやっている」

「輸出の還付金を貰うために番号のついた正確な税額と本体価格を書いた請求書が必要だったんです」

「還付、つまり税金を返すわけですので『いいかげんなもの』ではダメで、きちんとした証明が必要だったんです」

「日本の場合は『帳簿方式』といって、企業の決算と合わせてやる方式なんです」

「先ほどの『よく賛成派が解説する消費税のしくみ』の様に、一つ一つの製品について税金を控除するやり方ではなくて、企業の一年間の決算をまとめて控除するので、大雑把なんです」

「この大雑把なのが良かった」

「会社の決算に合わせてやるので手間がかからなくて生産性が高かった」

「会社が集めた請求書・領収書をそのまま帳簿に張り付けて、そのまま控除ができるからすごく楽なんです」

「大雑把だと言っても輸出の還付金もとれるわけで、日本独特のやり方でうまくいっているのなら、それで何も問題はないのではないかと」

「実務を担っている者達の手間を考えるのであれば『帳簿方式』はけっして悪いものではないと思います」

・インボイス賛成派

「複数の税率が存在するからインボイスを導入すべき。(消費税は10%のものと軽減税率で8%のものがある)」

湖東さん

「完全な間違いです」

「ヨーロッパでもデンマークは単一税率ですし、韓国も10%で単一です。軽減税率がなくてもインボイスはやっています」

「単一税率か複数税率かはまったく関係ありません」

「日本は現在、消費税10%のものと、軽減税率で8%のものがありますが、8と10を間違って書く人はいないですよ」

「現在の『帳簿方式』でも間違いはおこってないんです」

・インボイス賛成派

「消費税を正しく納めるためにはインボイス制度の導入が必要」

湖東さん

「正しいというのがどういった意味なのかは分かりませんが、今も正しく納めています」

「正しく納めていない人がいたら、それは税務調査で分かります」

「きちんと法人税や所得税を計算する元になっている帳簿をみて正確に納めています」

「間違いはほとんどありません」

「ただ、全く無知な人がいて、10%と8%の税率があるということも知らないで8%の物も10%で引いちゃうとか」

「そういう人が中にはいないとは限りません」

「これは極わずかなケースでほとんど問題になりません」

・インボイス賛成派

「インボイス反対派は、インボイスが導入されると『事務負担が増える』と言うけれど、『簡易課税制度』があれば消費税の計算で事務負担が増えることなどないだろ」

湖東さん

「原則課税ではなく、例外的に簡易課税を選ぶことはできます」

「まず、簡易課税にするためには自分で選ぶ必要がある」

「税理士が付いている場合は簡易課税で申請する場合もあるが、簡易課税を選択すると損をする場合がある」

「工場を建てたとか車を買ったとか、仕入れがたくさんある場合に簡易課税を選んでいると大変なことになる」

「納税額が多くなってしまって簡易課税を説明した税理士が訴えられるケースもある」

「原則課税か簡易課税かは事前に選ぶ必要があり、一度選ぶと2年間は変更できない」

「簡易課税が存在することで損税を生むケースもあるから、インボイス賛成派が言うほど簡単ではない」

「簡易課税は、計算そのものは%で引くので簡単です」

「しかし、簡易課税は現在の”大雑把にやっても良い”という『帳簿方式』を前提に存在している制度です」

「ヨーロッパではインボイス制度をやっているところ、フランスやイタリアでは既に簡易課税制度は廃止されています」

「あったらおかしいでしょ。%で引くという大雑把なことでいいならインボイスいらないわけで」

「政府は簡易課税はそのまま残すと言っている」

「(厳格な請求が必要だからインボイスを導入するという話なのに)大雑把な簡易課税のままでよいというのは矛盾している」

「なので、財務省が考えているインボイス方式というのはヨーロッパのものとは全く違うものです」

コメントに返信する

メールアドレスが公開されることはありません。

* が付いている欄は必須項目です

2023年9月28日 2:16 AM

輸入物価の高騰もひと段落してきたようで、この先はどうなるのかは分かりませんが、エネルギー価格高騰や輸入食品価格の高騰ですっかり財布のひもが固くなった日本国民。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

総務省が5日発表した7月の家計調査によると、2人以上の世帯の実質消費支出は前年同月比マイナス5.0%だった。消費支出の前年比減は5カ月連続で、2021年2月(6.5%減)以来の下落率となった。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

まあ、「失われた20年」という言葉が示すように日本の消費(需要)が低いのは今に始まったことではないのですけどね。物が売れなければ商売にならないわけで、泉房穂さんの指摘するように増税ばかりしていて経済が発展するわけがなかろうと。

その国の需要がどれくらい足りていないのかを示すものとしてデフレギャップというものがあります。

デフレギャップ=潜在GDP:その国の全ての生産設備、全ての労働者がフル稼働した時の供給能力ー名目GDP:お客さんが欲しがっているモノやサービスの量

本来はこういう計算式だったわけですが、内閣府は1999年、日銀は2004年にこの潜在GDPの定義を変えました。

デフレギャップ=過去の生産能力の平均値ー名目GDP:お客さんが欲しがっているモノやサービスの量

計算式が変更されたことでデフレギャップが小さく算出されるようになりました。どうしてデフレギャップが小さくなるように計算式を変更せねばならなかったのか。

日本は1998年から本格的にデフレ不況に突入しました。当然、与野党から

「需要が足りなくて不景気だ。本格的な景気対策はまだなのか」

という声は上がっていた。

景気対策をするということは政府の支出を増やすということ。それは財務省の権力の原資を減らすということでもあり、財務官僚にとっては都合が悪いことだった。そこで、計算式を変更してデフレギャップが小さく算出されるようにし、

「もはや日本はデフレではない。よって景気対策もこれ以上必要ない」

という話にもっていったわけだ(苦笑い

こんなことをやっていたから延々と20年間もデフレをこじらせることになったわけだ。

ちなみに、潜在GDPの定義を「最大概念」から「平均概念」に変えた責任者は、竹中平蔵さんだそうで…この話が表に出たのが「平成13年版経済財政白書(2001年12月)」が始まり。経済財政白書は、当時の経済財政政策担当大臣(竹中氏)の責任監修の下で公表されたものなので、最大概念の潜在GDPから、平均概念への定義の変更が、責任者である竹中氏の意向にも沿うものなのは明らかなようです。

さて、2023年5月に内閣府はまたしてもデフレギャップが小さく見えるように定義変更をしたそうで…

同じ手口で何度もやられる日本国民のチョロさと言ったら…

コメントに返信する

メールアドレスが公開されることはありません。

* が付いている欄は必須項目です

2023年9月29日 2:00 AM

「おはよう寺ちゃん」視聴しました。今年は彼岸を過ぎてもまだまだ暑い日が続きそうです。藤井教授は健康に一家言あるようですが、まだまだ暑い日が続きそうなので、まめな水分補給で体をいたわってください。

藤井教授のお話を聞いて、私もそろそろ健康に気を使った方がいい年齢になってきたかなと…来年は人間ドックにでも行ってみようかと思いました。我が家は酒好きだった祖父や、神棚に供える都合で日本酒をよく購入しますが、うちの人間は私も含めて酒も煙草もやらないので所謂「生活習慣病」はまったく気にしていませんでした。しかし、同じく酒も煙草もやらない森永康平さんがドクターストップをかけられてダイエットがてら格闘技をはじめたという話を聞くので、慢心するのはよくないかなと。

本題ですが、大阪万博の工事現場がなかなか過酷な状況になっているそうで。タクシー会社社長の坂本篤紀さんによると、現場の気温は40度だそう。

坂本篤紀さん「砂漠にセブンイレブンが一軒あるだけみたいな所で工事をやってる」

2024年問題、人材不足、コスト高、現場に無理を強いるパターン。今年もまだまだ暑いですが、来年も暑くなりそうな気配で、工事が終わるまでに熱中症で体調を崩す技術者がどれだけ増えるやら…

ことは人材不足の問題だけではなく、会場自体にも問題があるとのこと。夢洲は軟弱地盤の埋立地なので、人が住むようなインフラは元々想定していないとのこと。

坂本篤紀さん「試算によるとUSJよりも多くの来場者が見込まれている」

坂本篤紀さん「もし本当にそれだけの来場者が来たなら下水の処理能力が足りなくて汚水があふれることになる」

坂本篤紀さん「舞洲の下水処理場の処理能力は5~6万人分と言われています」

坂本篤紀さん「そもそも、夢洲から舞洲に持っていく下水管から整備しなくてはいけない」

なんでそんな不便な所で万博を開こうなんて話になったのかというと、IR(カジノ)の話につながってくるわけだ。

日本の地上波ではまったく報道されていなかったので知らない方も多いかと思いますが、海外では以下のような報道がされていました。

~~~~~~~~~~~~~~~~~

10月10日に公開されたアメリカの調査報道組織「プロパブリカ」の記事

トランプ大統領は、2017年2月の安倍首相による初の公式訪問の際に、サンズと少なくとももう1つのアメリカのカジノ会社にカジノライセンスを与えるよう安倍首相に働きかけた。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

安倍さんの盟友である菅総理は、アメリカから指示されたカジノ開業に非常に積極的で、地元横浜にカジノを開こうとしたものの、港湾事業者の元締的な存在として知られる藤木幸夫さんや、地元住民の反対を受けて断念。その後、維新の会の松井さんや橋下さんの渡があって夢洲にカジノを開設という話になったそう。

ところが、夢洲は交通の便が悪く、アメリカのカジノ業者から

カジノ業者「地下鉄を通してもっとたくさんの日本人にお金を落としてもらいたい」

という要望がよせられた。あらゆる自治体で嫌われるカジノのために地下鉄を通しますとは言えないので、夢洲での万博開催は地下鉄を開通させる絶好の隠れ蓑になったと思います。

もともと維新の会は「利権政治の打破」を掲げて成長してきた政党だったと思いますが、いまや維新の会が利権政治そのものだというのは何とも皮肉なものです。まあ、私は、日本は民主制国家なので、政治家や民間団体が利害調整をするのは当たり前だと思っていた口ですが、それに異を唱えていた政党がそれをやっていたらダメなんじゃないでしょうか。

岸田首相については、「財務省の言いなりでアメリカの言いなり、早くやめてほしい」ということで支持率も下降気味と酷評されていますが、岸田首相に限らず安倍総理も菅総理も、歴代首相は皆、岸田文雄と同じことをしてきたわけで、どうして岸田総理ばかりがこうも酷評されるのか(苦笑い

麻生さんは下野時代には財務省に批判的な態度をとっていましたが、与党に返り咲いたとたん財務省にべったりになりました。

安倍さんは、デフレから完全に脱却するまでは消費税増税はしないと言っていたにもかかわらず、2度も増税をしました。

高市さんは、総裁選のときには積極財政のふりをしていましたが、今は財務省にべったりで意地でも消費税減税はしないと…

わたしもずいぶん騙されてきましたが、騙される程度の物差ししか持ち合わせていなかったことは有権者として反省すべきだと思います。私は発信力のある芸能人でもなければ政治家でもないので、私にできることは政治家を選ぶ物差しをしっかり作って

しょうもない政治家

に票を入れないことだけです。藤井教授の記事をはじめ、いろいろな人の話を聞いて騙されないようにしていきたいと思います。

三橋さん「連帯しないと意味ないよ!」

連帯するような先があればね(苦笑い

施光恒教授も指摘していますが、すでに日本は派遣や個人事業主扱いの外注という形態が常態化されて、寄る辺のない者も多い。一時期かなり盛り上がった保守運動ですが、自称保守界隈の

・嫌韓嫌中なら保守

・靖国参拝したら保守

・反共産なら保守

こうした反応はカール・ポランニーの言うところの「対抗運動」だったのではないかとにらんでいます。この対抗運動は、いずれは過激な全体主義につながっていきます。わたしが「命を大事に」とちょいちょい言うのは、わたしも全体主義に片足を突っ込んでいる口なので、過激化しないよう自戒の意味もこめて言っています。

まあ、自公のおじいちゃんおばあちゃんが引退して若手がハンドルを握るようにならないかぎり、新自由主義に社会をぶっ壊されていくのは変わらないでしょうし、緊縮増税なのも変わらないでしょうから、全体主義に腰まで浸かるのも時間の問題な気がしますけども…

コメントに返信する

メールアドレスが公開されることはありません。

* が付いている欄は必須項目です

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。

* が付いている欄は必須項目です