政治

日本経済

2023年5月4日

【藤井聡】現代日本『五公五民』の真実~ 政府/財務省は今、貧しい国民に重税を課す過酷な政(まつりごと)を繰り返している(前編:かつて日本は二公八民で高度成長を実現した)

こんにちは。表現者クライテリオン、編集長の藤井聡です。

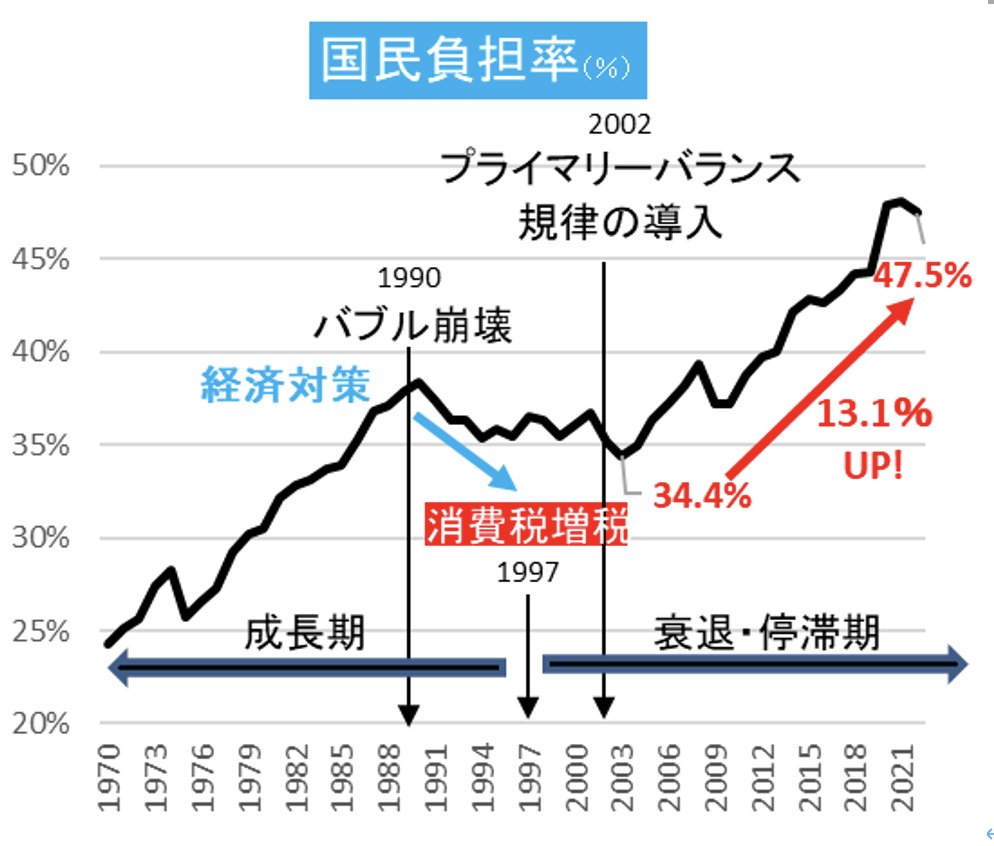

今わたしたちの国民負担率は、「五公五民」と呼ばれてしまう程に高くなってしまっています。国民負担率とは、国民所得に対する税金と社会保険料の合計値の割合を意味するもの。で、その水準が今47.5%に至っており、そんな「重税」に対して多くの国民が憤り、「五公五民」という言葉がトレンドワードになったわけです。

「五公五民」とは要するに、私たちが働いて手にしたおカネの半分が税金や社会保障にもっていかれる、ということを意味します。

この「五公五民」とは、江戸時代に使われた言葉で、「高い年貢を取り立てる、理不尽かつ過酷な江戸幕府」の時代ですら「四公六民」が一般的で「五公五民」になると農民がもう生きていけなくなるということで一揆が頻発する、と言われていた程の代物です。

つまり、現状の日本の国民に対する態度の過酷さは、まさに前近代的なレベルにあるということでネットで炎上したわけです。

じゃぁ、いつからこんなことになったのかというと、実はそれほど古い話ではありません。

その点を確認するためにここで、国民負担率の過去半世紀の間の推移グラフを見て見ることにしましょう。

ご覧の様に、国民負担率は今でこそ5割近くまで上がってきていますが、20年前には30%台前半、つまり「三公七民」程度だったわけです。

さらに遡れば、半世紀前の高度成長期の1970年代には、国民負担率は今の半分以下の20%台前半で、二公八民とも言いうる状況だったのです。

つまり、日本の国民負担率は、どんどん上がってきているのです。

なぜこんなことになったのか…先のグラフを見ながら、その経緯と背景をたどってみることにしましょう。

まず結論から申し上げると、1997年の消費増税「以前」の「成長期」には、その成長に伴って「自動的」に上がってきた一方で、1997年の消費増税「以後」の「衰退・停滞期」には、「重税を課す」という過酷な方法で、政府によって無理矢理、強権的に引き上げられてきたのです。

まず、1970年代から1980年代にかけて、国民負担率はどんどん高くなっていきましたが、これは、日本の税制に「累進制」があり、国民が裕福になればなる程、税率が自動的に高くなっていくシステムがあったからです。

例えば今日ですら、200万円以下の人々の所得税率は5%ですが1000万円前後の人々の税率は33%もあるのです(さらには、利益が出る企業が増えれば必然的に、利益にかかる法人税を払う企業が増える、というのも累進制の一種です)。

つまり、累進制がある所得税や法人税が基幹税である場合、不況時の場合には「自動的」に「減税」となり、好況時には「自動的」に「増税」がされることになるわけです。こうした自動的な増税減税のメカニズムは、「税制度に埋め込まれた安定化装置だ」という趣旨で、しばしば「ビルト・イン・スタビライザー」機能と言われます。

日本の成長に伴って国民負担率が上がっていったのは、このビルト・イン・スタビライザー機能が発揮されたからこその帰結であったわけです。

で、そもそもこういう機能が税制に組み込まれているのは、次のような発想があるからです。

すなわち、貧しい国民は苦しいのだから重税は課さず、税負担を軽くすることが必要だ、しかし豊かな国民は、たくさんの税を払うことができるのだから、ある程度重税を課しても大丈夫だ、というものです。

この考え方が日本の税制度にはあったからこそ、高度成長によって日本が豊かになるにつれて、国民負担率が上がっていったのです。

…ところが、その長く続いた高度成長も、1990年のバブル崩壊で終わりを告げることとなります。

そして、所得が下がる国民が大量に生ずることとなります。その結果、所得税率は平均的に引き下がることになりました。同じく、黒字を出す企業が減り、法人税を払う企業が激減することになりました。

こうした経緯を経て、バブル崩壊で日本が不況に突入することで国民負担率は「自動的」に下落することになっていきました。いわば、先ほど述べた「ビルト・イン・スタビライザー」機能が健全に働いたわけです。

実際、上記図に示したように、バブル崩壊以後、国民負担率は3~4%も引き下がったのです。

言うまでも無く、この「国民負担率の下落」を通して、バブル崩壊による深刻な経済的ダメージが徐々に癒やされていくことになります。

しかし、そのダメージが完全に癒え、再び自力で力強く成長することができる状態に戻る前の1997年、政府/財務省は「消費増税」を断行してしまうのです。

(以下、後編に続く。後編では、上記グラフからも明らかな通り、政府/財務省が「PB規律」を導入することで、社会保障の支出が上がれば上がる程、「自動的」に増税・社会保険料引き上げができるような状況をつくりあげたからですが…その「極悪非道」な財政運用を、詳述しています。詳細は下記をご参照ください。

『現代日本『五公五民』の真実~ 政府/財務省は今、貧しい国民に重税を課す過酷な政(まつりごと)を繰り返している(後編:集団的サイコパス組織による犯罪的行政)』

https://foomii.com/00178/20230430105707108521)

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。

* が付いている欄は必須項目です