アメリカ

政治

日本経済

2025年7月30日

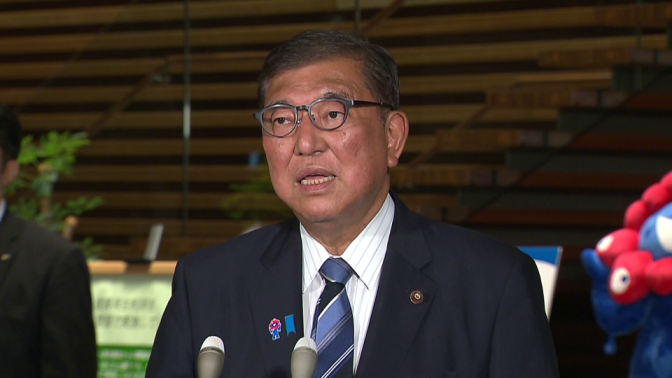

【藤井聡】この期に及んで総理続投を宣言する石破茂には総理総裁どころか社会人としての資格すらなし。自民党は彼を辞職させるべきである。それが出来ぬのなら自民党は解党すべきである。

自民党の参院選の結果を受け、両院議員懇談会が開催されました。

言うまでも無く、昨年の衆院選の過半数割れに続き、この参院選でも惨敗し、その両選挙の最高責任者であった石破氏の責任問題が激しく追及されました。

ところが石破氏はかねてより「続投」を宣言為、この懇談会でも改めて続投の意向を示したことから、2時間の予定が4時間を超える程に懇談会は紛糾しました。

懇談会では64名の発言があり、その大半が、衆参両院の過半数割れを導いた総裁としての責任をとり辞任すべしという発言だったそうです。続投を求める声は一部にあったそうですが、それも5,6名だったとのこと。

https://news.yahoo.co.jp/articles/24b1fe69e728eca6973948c6a945e120fa5418b4

これはつまり、現下の自民党議員の9割以上が「引責辞任」を求める状況にあったということを意味しています。

世論においては一部に「石破辞めるな」という声があるようですが、そんな声よりもより本質的な声は、「参議院選、自民過半数割れ」という結果そのものに現れています。

つまり、「石破自民」を、世論は総体として否定したわけです。それにもかかわらず、「石破辞めるな」と言う人々は、そうした世論の趨勢に対して反旗を翻しているわけです。

したがって、「石破辞めるな」という声があるということは、石破が続投をする決断の根拠になるものでは決してあり得ないのです。

…といいますか、そもそも石破は、自由民主党の総裁です。

そして、その自由民主党が国会の中で相対的に議席数が多いが故に、総理の座に総裁である石破が居座る状況になっているわけです。

したがって、石破が総理で居られるのは、自民党が彼を総裁出あることについて是認していることが大前提なのです。

ところが、今、石破氏は、自民党の9割を超える国会議員から「辞任」を求められているわけで、したがって、彼は道義的に言うなら、自民党の総裁であることは是認される状況にはないのです。

したがって彼は必然的に、総理大臣で居続けることが道義的に正当化できる状況にはないのです。

仮に彼が自民党以外の全ての国民から総理であることを求められたとしても、彼が自民党の中で総裁として相応しく無い、辞任すべきだと判断されれば、彼は総理で居ることが正当化されないのです。

ましてや彼は、衆参両院で与党を過半数割れに導いた張本人であり、国民全体の趨勢からも、総裁であることを否定されている存在でもあるのです。

つまり彼は、現在、自民党国会議員から総裁であることを否定され、しかも、国民世論全体から総理であることが否認されている状況なのであり、総裁を辞任し、総理を辞任する以外に正当なる判断など一切存在しない状況にあるのです。

この簡単な論理の構造を、石破氏自身は一切理解していないのでしょう。

だからこそ彼は、この両院議員懇談会で9割を上回る国会議員から引責辞任を求められてもなお、懇談会後に記者から続投の意思に変わりはないかと問われた時に、「ございません。」と言明したのです。

もはや彼は総裁としての資格どころか、政治家としての資格どころか、一般の社会人として日本社会の一員として存在している資格すら喪失した人の形をした異形と言わざるを得ない度し難い不埒なる俗物と断ぜざるを得ない存在です。

一国民として彼に、即刻辞任を要求します。

もし彼がその要求を受け入れぬとするなら、自民党国会議員全員に、彼を即刻辞任させることを要求します。

もし自民党がこの要求を飲めないとするなら、自民党の即刻解党を、一国民として求めたいと思います。

【藤井聡】この期に及んで総理続投を宣言する石破茂には総理総裁どころか社会人としての資格すらなし。自民党は彼を辞職させるべきである。それが出来ぬのなら自民党は解党すべきである。への2件のコメント

2025年8月2日 9:06 PM

私は日本に経済成長を取り戻してくれるのであれば誰が総理になろうが気にもなりません。震災、戦争、パンデミック、この先も日本に降りかかるであろう災厄は考えればきりがありませんが、それらが起きてしまったとき経済(生産能力)がガタガタでは対応できませんので、経済について知識があるということが最低限だと思っています。

石破総理が辞任したとして、次に総理になる方が経済について明るい方であるなら「石破おろし」が最良の解決策だと思います。しかし、次期総理として名前が挙がっているのが小泉進次郎さんや高市早苗さんではとても…

高市早苗さんは前回の総裁選では積極財政派という触れ込みで出馬しましたが、NHKの日曜討論で

高市早苗「消費税の使途は法律で限定されている(消費税は社会保障の財源である)」

と発言していました。詳しくは以下の動画をご視聴ください。

室伏謙一の『霞が関リークス』

高市早苗VS大石あきこ|消費税法から読み解くTV論争の真実【元役人が解説】

消費税について私のような一般人にすら劣る程度の知識しかない者が総理になったところで何がどう変わるのか…加えて、今、高市さんを支持しているのは財務省の守護神である麻生太郎さんということで、彼に応援されて総理になったとして麻生さん(と財務省)の意向にどれだけ反対できるのかというのもあります。

正直、自民党に何かを期待するということ自体がもうない

落選した自民党議員がTV出演しているのを何度か見かけましたが、「失われた30年」についての反省の弁はまるで見られませんでね…だめだこりゃ

今回の選挙で自公過半数割れしました。これによって大した説明もなく自公だけでひたすら増税を決定していくということは難しくなったと思います。私はもう、これだけで十分満足してしまっているのですが、藤井教授は石破茂がやめることで日本が経済成長を取り戻せるとお考えなのでしょうか。

追伸:

藤井教授がかねてより言っておられた「グローバル化ではなくインターナショナル化」ですが、時代が藤井教授に追い付いてきたようですよ。

【調査で判明】日本で進むグローバル化がマズい理由/実は「反グローバル」はまったく排外主義ではない/保守派こそ知るべき「日本人の本音」

コチラの動画のコメント欄を見ると賛同する意見が非常に多いようです。藤井教授の地道な情報発信が少しずつ浸透しているということで、ありがとうございました。

とりあえず、「決められない政治」で一方的な増税を止めている間に貨幣や税について国民の間でさらに情報を共有してしてもらうのがいいんじゃないでしょうか。

三橋さん「共同体の強さの違いは強大だけど、人間個人の能力にそんな違いはないよ」

共同体の強さの秘訣は「情報共有」と「協力」。情報共有するにも協力するにも日本語で読み書きをするというのが重要ということですね。

以下、日本のバイリンガル政策について室伏謙一さんと施光恒教授との対談より抜粋⇓

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

青山学院大学の言語学の先生で永井忠孝という先生がいますが、彼曰くシンガポールは小学校からバイリンガル(英語と中国語)教育をやっているが、どちらの言語でも新聞が読めて専門的な会話ができるレベルというのは国民の13%に過ぎないと

シンガポールで一番多いのがセミリンガル。セミリンガルというのはどちらの言語でも難しい話はできないというもの。国を挙げてバイリンガル教育をしているシンガポールですらコレ

日本で英語化教育を進めていくと英語でも日本語でも難しい話ができない、難しい文章が読めない人間が量産される結果になりかねない

いまだに英語を使う人間と一緒にいると英語が使えるようになると勘違いしてる人が多いが、よくて日常的な会話がなんとかできるようになるレベルだし、それで専門性のある仕事ができるようになるかというとそうではない

多少勉強すれば皆が新聞が読めるレベルまで外国語が使えるようになるというのであれば日本も外国語教育を取り入れるのも選択肢に入ると思うが、国を挙げてバイリンガル教育をしているシンガポールですら新聞が読めるレベルのバイリンガルは国民の13%に過ぎないわけで…

教育期間も限られてる、(英語以外に)勉強しなくレばならないことも多い、幅広い知識も養い教養も養いとなると日本語でしっかり学ぶ方が個人のレベルでも社会のレベルでもよいと思われる。人間の能力には限界があるのだ。少なくとも学校教育の期間には限界はある

日本が英語教育を進めていくと英語教育に時間を割く分、その他の教育がおろそかになる恐れがある。

英語が国際公用語だというのは大いなる誤解

公用語であるためには世界政府が必要だが世界政府など存在しない。つまり、世界共通の公用語など存在しない

国際機関で公用語になってるから、それが準国際公用語だと考えたとしても、国連の場合フランス語も英語もロシア語も中国語もアラビア語もスペイン語も公用語になっている。だったら、これらの言語を全部学ぶんですか?

EUはすべての加盟国の言語が公用語として位置付けられていて、全ての加盟国の言語で公文書が作成されている

言語を国際的に使えるようにするというのは、その国の国力を示すことであって、国力を高めるために自分の言語を国際的に使えるようにするし、国際的に使えるようにするためには自国の国力を上げていかねばならない

”言語と国力には相関関係がある”

これを放棄すると言うことは裏を返せば日本の国力は落ちてますと言っているようなもの

日本はTPPの交渉の時にも日本語をTPPの正式な公用語として入れてくれと言わなかったらしい

なので、TPP圏の公用語に当たるものは英語、スペイン語、フランス語

TPP加盟国に現在フランス語を母国語にする国はないのではないかと思われた方も居るかもしれないがカナダが自国内にフランス語を話す集団があると言うことで公用語に含まれることになった

TPP交渉にあたった者は日本語をTPP圏の公用語として入れてくれという交渉はあまりやらなかったそうな

その理由が「遅れて交渉に参加したから」だそうだが、遅れて交渉に参加したカナダは自国内のフランス語のマイノリティーのためにしっかりフランス語を公用語とすることを交渉している

日本はアメリカ抜きのTPPであれば、日本が一番経済圏としては大きいはずなのに、その程度の交渉すらできなかった

なので、TPPの文書の正文は英語になっちゃってるんですね。日本語は仮訳になっています

日米FTAも交渉語は英語です。本来、二国間交渉なので両国の言語が正文として扱われないとおかしい。

こうした国際的な条約は「解釈」の問題になることも多いため、両方の国の言葉が正文だという扱いにしないと後々色々な問題が出てきてしまう

この程度のことすら分からずに国際人ぶっているのだとすると、大丈夫なのかと心配になる

英語は国際公用語なのだという根拠なき認識が日本で蔓延している

本来、自国に有利な交渉をしようと思ったら、その交渉で使われる言語を自国語にするべきなんですよ

条約の取り決めの際、なんらかのペーパーが出てきた時それを本国に送る際は日本語に訳しますよね。この翻訳という無駄なプロセスが入るというのがまずい

しかも、これはどういった解釈かというのを正確に翻訳しなければならない

これは物凄い労力になる。このためのスタッフも大量に用意しなければならない分コストもかさむ

無駄というのであればこれこそが無駄

このまま日本の英語化を進めていくと日本のエリート層は植民地エリートになりかねないが、それでいいのか

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~

コメントに返信する

メールアドレスが公開されることはありません。

* が付いている欄は必須項目です

2025年8月2日 10:11 PM

「働いたら負け」はもう古い?/なぜアメリカ型の経営は日本で失敗し続けてきたのか…(慶應義塾大学商学部准教授 岩尾俊兵)【ニュースの争点】

岩尾さん

「商品としての会社じゃない方がいいって場合は上場しなきゃいい」

「上場してお金を調達したい、それはそれでものすごくプラスがあるんですよ、銀行の融資とは別にお金をガバッととれる」

市場で資金を調達するということだと思いますが、ウィリアム・ラゾニック氏曰く、資金を提供しているのはむしろ企業側だということですが、どうなんでしょうね?

ウィリアム・ラゾニック氏

「株式市場は企業が生産能力への投資に利用する資金を調達する場だと信じられています。しかし、これは間違いです」

ラゾニック氏

「1970年から85年の間、総投資額に対する株式市場から調達した資金の占める割合は、イギリスでマイナス3%、アメリカでマイナス9%、ドイツで1%、フランスで6%、日本で5%でした」

ラゾニック氏

「イギリスとアメリカの数値がマイナスになっているのは、企業の方が株式市場に資金を供給したということを示しています」

ラゾニック氏

「その他の国では、株式市場が企業に資金を供給していますが、それはわずかにすぎません」

市場から資金を調達していないのであれば、アメリカの企業はどこから価値創造のための資金を調達しているのかということになりますが、その答えはアメリカ政府ということでして…

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

<物的インフラへの投資>

・大陸横断鉄道の建設支援

・AT&T(アメリカ・テレフォン・&・テレグラフ)の「規制下の独占」

・国内航空路線ネットワークの構築

・州間高速鉄道システムの整備

・インターネット

インターネットの前身は、アメリカ政府が30年以上にわたって開発してきたARPANETやNSFNETです。インテル、マイクロソフト、アップル、シスコ、アマゾン、グーグル、フェイスブックなどに巨額の利益をもたらすインフラを提供したのはアメリカ政府です。

<知識への投資>

・生命科学分野におけるイノベーションの拠点として有名な国立衛生研究所へ1938年~2018年までに1兆ドル拠出

・集積回路(その端緒であるトランジスタ)の発明は第二次大戦中の軍事研究所

・1963年の半導体需要は94%が軍事需要、その後、政府の支出で集積回路一個当たりの価格は31・6ドルから2・33ドルと低価格化が進み、商用利用へ

・アメリカ航空宇宙局への投資

・DARPA(国防高等研究計画局)立ち上げ。助成金はスタートアップ企業や中小企業のみならず大企業や産業コンソーシアムも対象

・SBIRプログラム開始。年間20億ドル以上の資金を投じ、スタートアップ企業への資金供給源としての役割を果たす

・1983年オーファンドラッグ法(希少疾病用医薬品法)、臨床・研究への助成金、この法律のおかげでバイオ医薬産業は大きく発展。ジェンザイム、バイオジェン、アムジェン、ジェネンテックなど大手バイオ医薬産業を成長させた

・国家ナノテクノロジー・イニシアティブ。政府はナノテクノロジー技術開発に年間18億ドルの支出

マリアナ・マッツカート(起業家としての国家)はアップル社のスティーブ・ジョブズによるイノベーションとされるiPhoneが、実は、政府による手厚い支援なしには実現しなかったことを明らかにしています。

例えば、インターネットがDARPA(国防高等研究計画局)によるイノベーションであることはすでに述べました。他にもiPhoneの要素技術であるマルチタッチスクリーン、DRAM内蔵、リチウムイオン電池、液晶画面、NANDフラッシュメモリ、マイクロプロセッサなど、

いずれをとっても、政府の資金が投入されていないものはありません。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

スティーブ・ジョブズはアイデアマンだったのかもしれませんが、実際にそのアイデアを実現するための技術開発や資金提供は政府がおこなっていたというわけですね。

なぜ、政府は、不確実性が高い不況時にも投資を拡大できるのかと言えば、政府の方が民間企業よりもリスクを負って投資を行うことができるから。日本は最も「不確実性」に強い政府が役割を果たさなかったせいで没落したってことですね。

岩尾さん

「お金の価値が高くなりすぎると人がないがしろになる」

「出張費500円ですら理由をかけとか、そういうのはまさにお金を守るために人に苦労をさせる感じ」

「本当は人が働きやすくなるために、人のアイデアとか人の労力っていうのを商品に結晶させるためにお金を使うはずが反対になっちゃう」

~中略~

「経営者が国債を100億買って1年間で105億にしましたと、5億円の利益ですと」

「コーヒーカップ1個売って利益って数円じゃないですか」

「利益5億って、これを(コーヒーカップを)1億個売るとかそういうレベル」

「でも金融だったら1人でポチポチでできるから」

「これをすると金を扱う人が偉いってなっちゃう」

「経営者は偉い、従業員が全然頑張ってないってなっちゃう」

「それで従業員もやる気なくなる」

経営者「俺は5億稼いでるんだ、お前(従業員)はいくら稼いだんだよ」

~中略~

「揺り戻しって必ず来るなっていうのを最近感じるんですよ」

「働いたら負けだってなると、実際に働いている人が減るから、どんどん業績が悪くなる」

「実際に働いている人が減ると仕事を任せられなくて経営者もきつくなってくる」

「M&Aでなんとかやってるというのは、まだ周りに働く気がある会社があったからよかったんですけど」

「みんなやる気がなくなっていくと『M&Aしたけど誰も働いてくれない』」

「ヤバいヤバいってなって経営者だけじゃなく経営人材にお金を配るしかなくなる」

「昔は社長だけが給料が高かったのが役員の給与も高めて仕事を分散させ始めてるんだと思います」

「だから、働いても意味ないぜって思う人はそういう時代なので」

まあ、「企業は頑張って賃上げしてる!」「これからは賃金が上がっていくんだから頑張れ!」ということだと思います。たしかに、多くの企業は賃上げをしています。日本商工会議所によると、2024年に賃上げした中小企業は全体の74.3%にも上るという。しかし、その中身は…

業績改善を伴わない防衛的賃上げが59.1%

無理な賃上げを要求された企業が今どうなっちゃってるのかと言うと…

<倒産集計 2025年 3月報>

倒産件数は875件(前年同月870件、0.6%増)となった。35カ月連続で前年を上回り、戦後最長を更新し続けている。3月としては、3年連続で800件台となった

こうなっちゃってるわけだ。

「そんなの経営のやり方がまずかったんだ!自己責任」

まあ、中には放漫経営で倒産した例もあるようですが、大多数はそうではない。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

主因別にみると、「販売不振」が720件(前年同月688件、4.7%増)で最も多く、全体の82.3%(対前年同月3.2ポイント増)を占めた。「不良債権の累積」(前2件→3件、50.0%増)や「業界不振」(同4件→4件)などを含めた『不況型倒産』の合計は729件(同699件、4.3%増)となり、35カ月連続で前年同月を上回った。

粉飾決算などの「放漫経営」(前年同月14件→13件、7.1%減)や、「経営者の病気、死亡」(同30件→25件、16.7%減)は、2カ月連続で前年を下回った。「その他の経営計画の失敗」(同34件→23件、32.4%減)は、8カ月連続で前年を下回った。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

大多数は販売不振が原因なのです。まあ、当たり前ですが、実質賃金(きまって支給する賃金)は低下し続けているのだから、そりゃあ販売不振にもなりますわな。

岩尾準教授は「これからは賃金上がってくるから頑張ろうぜ!」とおっしゃいますが、賃金上がる前に倒産して働く場所がなくなっちゃう感じなんですけども…

岩尾さん

「人間が勝ちを取り戻すためには自分の価値を上げるしかない」

これね、自分の価値を高めてきたベテランですら倒産・失業してるんスよ。状況、分かってますか?

経営者も意地悪で賃金出し渋っているわけじゃないんです。賃金にかかる消費税や社会保険料が高すぎてもっと給料を上げてあげたくてもできないんですよ。

私のように努力が足りない者もいますが、いま日本で起きている問題は個人の努力でどうにかなる類のものではないってことを認識していただきたい。

戦中のエリート

「足らぬ足らぬは工夫が足らぬ、勝てないのは国民が努力しないから!」←(米国には勝てないからやめろって秋丸機関に言われたのにおっぱじめたのはエリートの方)

戦後初のマイナス成長

「国民が政府への依存心を強め、社会保障ばかり要求する自堕落な甘ったれになったせい」←中東戦争によるオイルショックが原因

失われた30年

「日本式の古い経営体質のせい」←需要が足りない時にさらに需要を削る緊縮増税をやったせい

今も昔も日本のエリート層は「ぜんぶ国民の努力が足りないせい!」と言ってきたわけですが、令和の百姓一揆を見ればわかるように国民側もそろそろ限界なので、いいかげん襟を正した方がいいと思います。

エリートの皆さんが日々大変な仕事をしていらっしゃることは分かりますが、その仕事、はたして国民を豊かにすることに繋がっているのかどうか考えてみた方がいいと思います。

エマニュエル・トッド教授は「大分断」の中で、世界のエリート層がバカなことばかりしていることを嘆いていました。エリートがそうなる原因は思考をするということをしてこなかったからだと分析しています。クライテリオンの浜崎洋介さんは、

浜崎さん

「処理能力と思考能力は別のもの。日本の教育は処理能力が高い人間を作る教育であって思考能力が高い人間を作る教育ではない」

ということで、本質的にエマニュエル・トッド教授と同じ見解を示しています。

では、どうしたらよいのか。エマニュエル・トッド教授によると暇になれ、ということでした。人間は暇じゃないと思考をしないのだそうです。

岩尾准教授もお話の中で似たようなお話をされていますが、30年も長期経済停滞をしておいて未だに政策に問題があったということすら考えられない動物にも劣る程度の思考力しかないエリートの皆さんには是非とも暇になっていただきたいものです。

コメントに返信する

メールアドレスが公開されることはありません。

* が付いている欄は必須項目です

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。

* が付いている欄は必須項目です