From 竹村公太郎@元国土交通省/日本水フォーラム事務局長

5月1日、新天皇が即位され、時代は令和となった。日本人は改めて日本を語り合う貴重な機会を得ることとなった。天皇は日本社会の最たる上部構造に位置されておられる。筆者はインフラの専門家であり、日本を語るときも、社会の下部構造からの視点となる。

トインビーの言葉

「人類の歴史の奇跡の一つは、日本の明治以降の近代化である」

これはアーノルド・J・トインビーの言葉だ。どこで読んだか記憶にない。しかし、トインビーで言葉であることには間違いない。

(写真-1)

トインビーは1889年生まれで1975年に没した英国の歴史学者である。私の年代での大学時代の必読書の一つであった。(写真-1)はアーノルド・J・トインビー。

あの怜悧な歴史学者が「奇跡」という言葉を使っていた。それも「日本の奇跡」ではなく「世界の奇跡」としていた。それほど明治の近代化は、世界史的にみても不思議な出来事であった。トインビーはその核心を分析し尽くせなかったから、「奇跡」という言葉を使ってしまったのだろう。

なぜ、幕藩封建体制の日本が、国民国家の社会変革をなし、一気に西欧文明を追いかけ、近代化を達成できたのか?

そのような国は、欧米が植民地化してきたアフリカ、中近東、東南アジア、中央アジアそして太平洋諸島にはなかった。極東の海に点々と浮かぶ日本列島の日本だけが特異な存在であった。

この明治の大変革は、幕末から明治にかけての英雄たちで語られる。歴史(History)は人々が語る物語り(His-Story)なので、人間模様が中心になることはやむを得ない。

この日本の近代化を人間模様ではなく、社会の下部構造から視ると、別の日本の歴史が浮かび上がってくる。

明治近代化の大変革を語るには、それ以前の江戸幕藩封建体制も、社会の下部構造から分析せざるを得ない。

地形から見る幕藩封建体制

1600年、関ヶ原の戦いで勝利した徳川家康は征夷大将軍となり、1603年に江戸に幕府を開いた。徳川家康は200以上の戦国大名たちを統制するのに巧妙な手法を使った。それは日本列島の地形の利用であった。

日本列島の地形は海峡と山々で分断されていて、脊梁山脈からは無数の川が流れ下っている。この日本列島の地形の単位は流域であった。家康は、この各地の流域の中に大名たちを封じた。

戦国時代は流域の尾根を越えた領土の奪い合いであった。しかし、江戸時代は尾根を越えて膨張することは許されなかった。

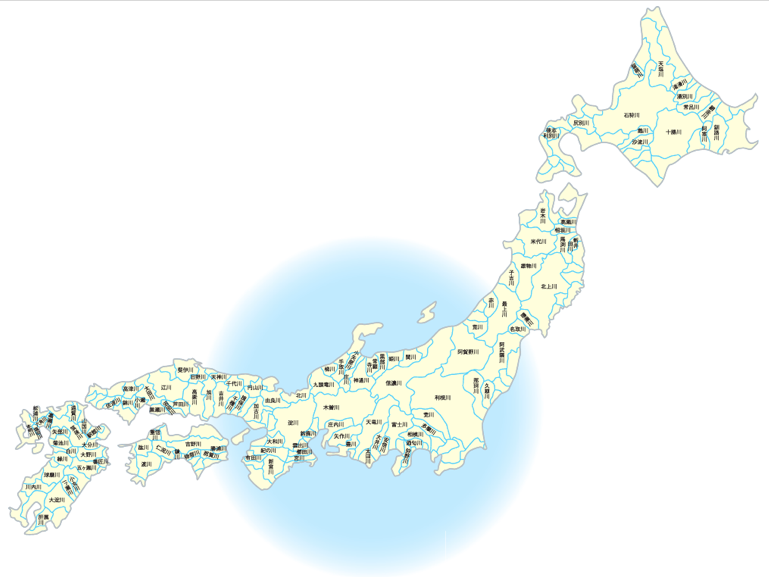

(図―1)日本列島の流域分割図

(図―1)は流域単位で分割した日本列島の図である。

この全国の河川は、戦国時代までは制御されずに自由に暴れていた。特に、河川の下流部では、川はヤマタノオロチのように何条にも枝分かれして、乱流しながら沖積平野を形成していた。その沖積平野では真水と海水がぶつかり合い、不毛の湿地帯を形成していた。

(写真―2)

(写真―2)は、湿地帯で田植えをする貴重な写真である。

流域に封じられた大名と人々は、外へ膨張するエネルギーを、内なる流域に向けていった。人々は力を合わせて湿地帯に堤防を築いていった。

そして、自由に暴れまくる何条もの川を、その堤防の中に押し込めていった。

江戸時代の国土誕生

何条もの川を堤防に押し込めた目的は、はっきりしている。不毛な湿地帯を豊かな農耕地にすることであった。

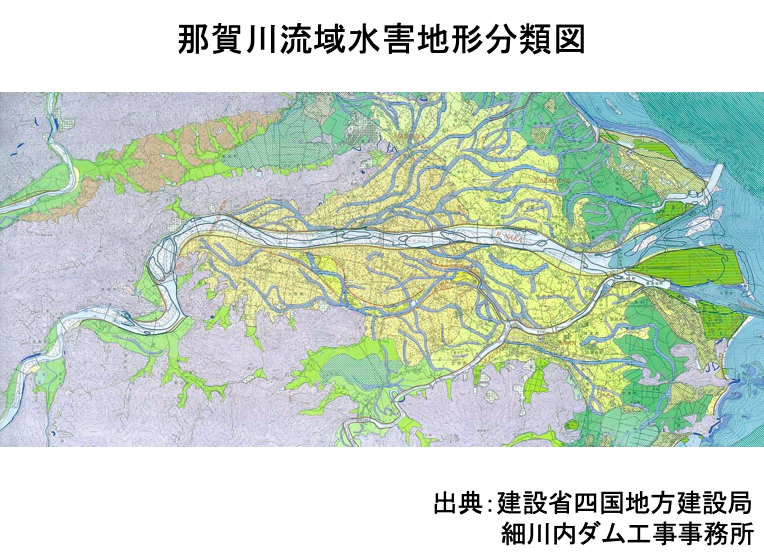

(図―2)那賀川流域の旧河道再現図

(図―2)は、徳島県の一級河川、那賀川の平面図である。中央の2本の太い線が堤防で、現在の那賀川の堤防でる。その周辺に見える幾条もの線は、かつて川が乱流していた旧河道である。今では地下に隠れて目で見ることはできないが、間違いなく旧河道のヤマタノオロチは足元に住んでいる。

これは那賀川だけの特別なものではない。江戸時代、全国の沖積平野でこのように堤防が築かれ、何条にも暴れる河川を、堤防の中に押し込んでいく作業が行われていった。

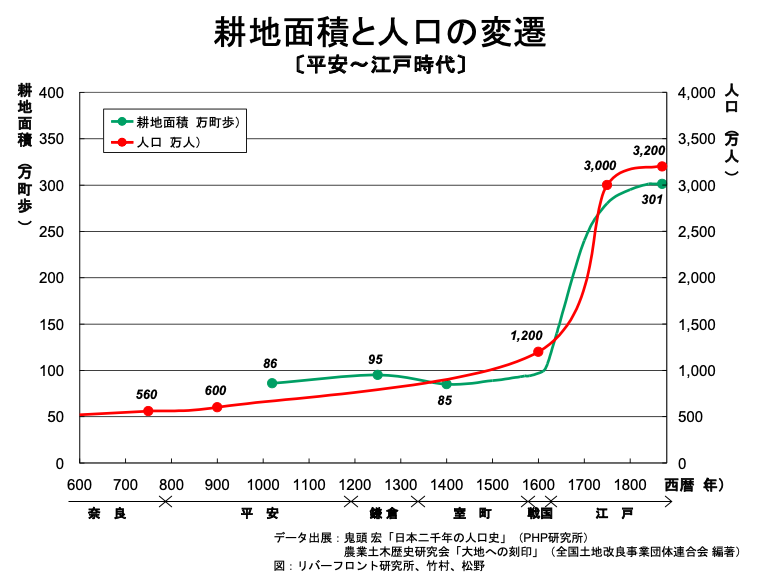

この江戸時代の流域開発によって、日本の耕地は一気に増加した。各地の米の生産高は上昇し、それに伴って日本人口は1千万人から3千万人に急増加していった。そのことを(図―3)が表わしている

(図―3)日本の耕地面積と人口変遷

(図―3)を見ると、平安から鎌倉、室町そして戦国時代にかけて、日本の耕地面積は横ばいで、増加していない。ところが、江戸になると一気に耕地面積が増加している。流域に封じられた人々が、堤防を築造し、耕地を増加させたのだ。

平和な時代の流域の戦いは強固な共同体へ

日本の堤防の99.9%はこの江戸時代に築造された。日本国土は平和なこの250年間の江戸時代に形成され、富の蓄積が可能となった。

流域開発によって新しい土地を得た。しかし、この土地の下に潜んだ旧河道のヤマタノオロチは危険極まりなかった。洪水で水位が上昇すると、堤防のどこからか水が噴き出していった。ヤマタノオロチの水が噴き出せば堤防の土は流出し、一気に堤防は破堤していく。

富を守るための戦いが始まった。洪水から自分たちの田畑や住居を守る戦いであった。足元に眠るヤマタノオロチとの戦いであった。

平和な江戸時代、洪水との戦いは日本人の宿命となった。その戦いのために大名たちは、堤防に巧妙な仕掛けを行った。

地域の守り神の神社を、堤防の傍に祀ったのだ。折々に人々は堤防の上を神社に向かって、歩き踏み締め固めた。長良川の治水神社、多摩川左岸の穴守神社、酒匂川の福沢神社など、全国各地の河川に神社が祀られた。

神社だけではない。堤防で様々なお祭りが工夫された。新潟や埼玉の大凧揚げや九州の筑後川の祭りは堤防を走り歩く祭りである。

(写真-2)

(写真-2)は、堤防の上の凧揚げ大会である。山形県の花笠踊りは「でかした堤、水も漏らさぬ深い仲、ヨカマカショ」と踊って溜池の堤を踏み固める祭りが生まれた。

正月の初詣、春の花見、夏の花火、秋の祭りで、人々はぞろぞろと堤防を歩いた。人々は自分たちを守る堤を踏み固めながら祭りを楽しんだ。堤防で初恋をし、子供と手をつないで歩いた。お祭りが人々のメモリーとなり、共同体のアイデンティティーを醸成していった。

共同体意識は、敵の存在によって生まる。平和な江戸時代、敵は洪水であった。その洪水と戦う流域の人々が、共同体アイデンティティーを醸成していった。

不毛な流域は豊かになり、富が蓄積されていった。その富は流域に封じ込められた大名たちの強固な存在基盤となった。

江戸時代、極東の日本列島で、世界史の中でも特筆される封建体制が確立していった。なぜ、日本でこのような封建制度が確立したのか?

この問いには、地形からの視点から答られる。

流域に封じられた全国の地方権力は、流域開発によって富を生みだし、強固な地方権力を確立した。つまり「流域封建」の体制であった。

この強固な流域封建がなぜ、明治で一気に崩壊し、東京一極の中央集権の国民国家へ変身していったのか?

流域の共同体アイデンティティーの人々が、いかに、日本国という共同体アイデンティティーへ変身できたのか?

この奇跡の謎に答えることが、本シリーズのテーマとなる。

—発行者より—

・なぜ織田信長は比叡山を焼き討ちにしたのか?

・国を治めた徳川家康とヒトラーの共通点とは?

・忠臣蔵は最初から黒幕によるシナリオがあった?

地形を見れば、

歴史の謎がすんなり解けていく、、、

竹村公太郎の地勢歴史学講座 vol.1

「地形で読み解く日本史の謎」

https://pages.keieikagakupub.com/cpm_takerk1_s_d_24800/

【竹村公太郎】不思議な日本共同体(その1)江戸の強固な流域封建体制 への3件のコメント

2019年5月12日 1:58 AM

「共同体意識は、敵の存在によって生まる。平和な江戸時代、敵は洪水であった。その洪水と戦う流域の人々が、共同体アイデンティティーを醸成していった。」

う~む・・・

敵が自然災害か外国かで国としてのアイデンティティーも変わり、日本はヤマタノオロチにより基礎ができたと

それで諸外国とは異なる文化が形成されたのかと思うと目から鱗が落ちた気がします。

コメントに返信する

メールアドレスが公開されることはありません。

* が付いている欄は必須項目です

2019年5月12日 10:26 AM

確かに、地方では(?)川の堤防沿いに桜の木が植えてあり、こないだ花見をしたばかりです。

手っ取り早い花見は、車で堤防の上の道を走ることです。

一つ気になる場所がありますが、堤防のすぐ横に神社がある所があります。

なんでこんな所に神社があるのか?と思っていましたが、堤防の上を通ってお詣りしたのかもしれません。

(講座で習いましたが)ただの景色にもいろんな意味があるんですね。

コメントに返信する

メールアドレスが公開されることはありません。

* が付いている欄は必須項目です

2019年5月13日 2:59 PM

八岐大蛇ってそう言う意味だったんですね。支離滅裂な想像でもたどり着くことが出来ませんでした。

まさに目から鱗、鼻から鼻血、耳に財政破綻の囁きな野田安倍氏?、口からエクトプラズム?でした。

しかしもう浸水は懲り懲りで嫌です。

コメントに返信する

メールアドレスが公開されることはありません。

* が付いている欄は必須項目です

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。

* が付いている欄は必須項目です