技術と法律の連携

以前より、日本のエネルギー自給率は10%程度であり、エネルギー自給率がこれほど低い文明は必ず滅びる。存続するわけがない。それは歴史を見ればはっきりしている。人類の文明史の興亡はエネルギー史であった。

日本文明が存続していくためにも、水力発電を増強すべきと述べてきた。その中で、全ての既存ダムに発電機を設置する。過疎化の水源地域で小水力発電を行う、などを紹介した。

特に、小水力発電に関して「山村地域は過疎と高齢化で苦しんでいる。この山村地域が小水力発電を行おうとしても、人材、資金そして知識に欠けている。都市は小水力発電のための知識、技術そして資金に関して、山村地域を支援する体制をとる必要がある。日本の水源地域が持続可能な地域になるため、小水力発電の法律及び制度整備が必要となる。」と主張してきた。

その後、よく質問される「法律や新しい制度整備がなければ小水力発電はできないのか?」

私の答えは「法律や新しい制度がなくても出来る。出来るが、法律の応援があった方がはるかに促進される」と答えている。インフラの分野では「技術」が頭を出し、それを見て「法律」が後押しをしていく。

インフラ行政は「技術」と「法律」が連携チームになってインフラを進め、社会発展を支えてきた。

筆者の個人的体験を通して、技術と法律の連携を述べていく。

全てのダムで発電を

一般の人は「どのダムも発電をしている」と思い込んでいる。しかし、そうでない。発電をしていないダムの方が多い。

ダムは様々な事業主体によって建設されている。国交省系の洪水調節と利水目的の多目的ダム。農水省系の農業目的ダム。都県の水道目的ダム。そして、経産省系の発電目的のダム。

どのダムも目的は異なるが、水を貯めている。水を貯め、高い位置から勢いよく下部に放流している。水をただ放流するのはもったいない。発電機を設置すれば発電できる。この提案が「全てのダムで発電を」となる。

なぜ、それができないのか?

技術が理由ではない。既存ダムに発電機を設置する法律や制度が整っていないからだ。

経産省系の発電ダム以外の国交省、農水省そして都県の水道ダムに発電目的はない。そのため発電機は設置されない。

発電のない既存ダムで新たに発電をする場合、ダムの機能変更の手続きが必要となる。ダムは河川法、土地改良法、水道法、工業用水法、旧電気事業法などの事業法に基づいている。さらに、ダムは公共空間の河川にあるため、全てのダムの事業手続きは「河川法」にたどり着く。それらの法手続きが厄介なのである。

構造物が伴わない社会制度の変更は、法律改正や新法設置で、いつの間にか穏やかに社会に溶け込んでいく。しかし、ダムのような構造物が絡む機能変更は簡単ではない。構造物の機能変更には、技術的実現性が大前提となる。

さらに、技術をクリアーしても、なぜ機能変更が必要か問われる。既存ダムを他目的に活用するには、ダムの親の法律の承認がない限り動かない。いや、動く必要がない。

一般の人が、ダムなら発電しろ、という素朴な思いは、人々には見えない制度や法律の壁で足踏みしている。

2020年秋、「ダム機能を変更しよう」という動きが、思わぬ方向から舞い上がった。「治水ダムを発電に」ではなく「発電ダムを治水に」である。真逆な主張に見えるが、問題の本質は同根である。

既存ダム機能を社会事情に応じて見直す、という時代の流れである。

発電ダムも洪水対策を

2019年10月熊本県の球磨川、長野県の千曲川、福島県の阿武隈川、2020年7月山形県の最上川と大洪水が日本列島を襲った。

被害を受けた人々は「早く治水ができないのか!」と声を上げた。行政は予算の制約がある。また、江戸時代から営々と積み重ねられた延長上にある。大洪水が頻発したからといって、簡単にインフラ整備できるものではない。

この時期、どこからか「既存の発電ダムを治水に活用できないか?」という意見が出て来た。

発電ダムは水を貯めておきたい。電力が必要な時に上部から下部の発電所に放流し、その勢いで発電をする。その発電ダムで、洪水が予測される時に、ダム水位を事前に下げ、貯水池を空けておき、洪水を貯めさせようというのだ。

この効果は大きい。しかし、これを実現するには、技術と制度・法律の課題がある。

技術の一つは、気象予測の精度である。

近年、衛星からの情報もあり、気象の予測は格段に良くなっている。

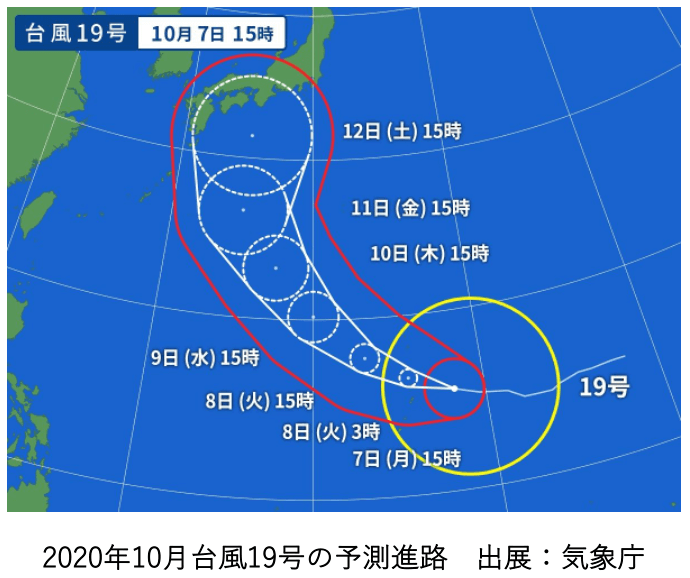

上記の図が台風の予測例である。しかし、その予測精度は100%ではない。外れることがある。予測が外れたら、事前に放流した水は無駄になってしてしまう。

その損害は誰が補償するのか?その制度がまだ整っていない。発電ダムの役目は発電であり、治水ではない。自らの業務以外の事案でリスクを負うわけにはいかない。

治水は国の責任である。そのため、リスク負担は国が負わなければならない。洪水予測の外れの損失は、国が負うという制度が整わなければならない。

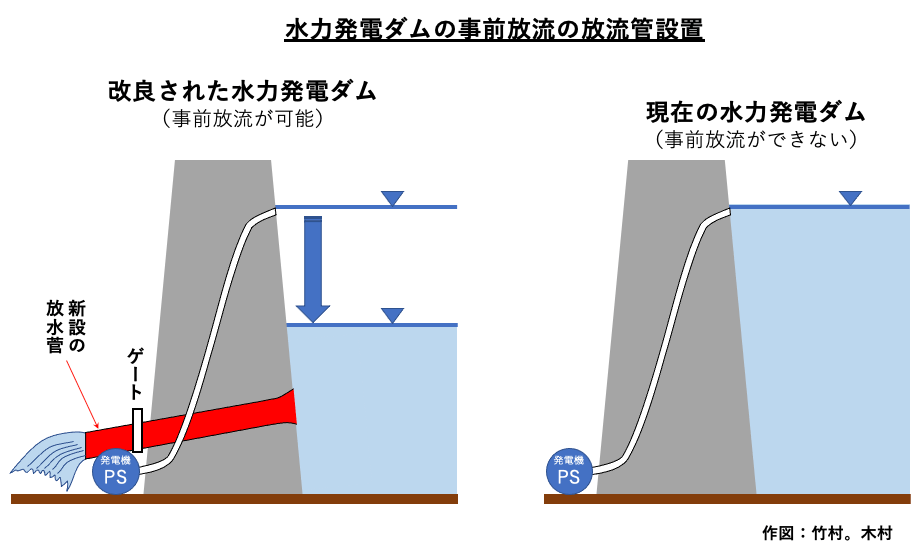

技術のもう一つが、事前に貯水池の水位を下げることである。これは現状の発電ダムでは不可能である。

発電ダムは上部から下部の発電所に水を落とす。ダム上部から水を落とす設備はあっても、ダム下部から水位を事前に低下させるゲートを持たない。これでは事前放流が出来ない。治水に役立たない。

そのため、既設の発電ダムの下部に放流ゲートを設置することになる。この工事は、貯水池に水を貯めたまま、水面下数十メートルでダム堤体に大きな穴を開ける困難なものとなる。

上記の図で、発電ダムで事前放流が可能になる手法を示した。

このダム改造技術は、日本のダム技術陣が克服した。国土交通省所管の鶴田ダムで、水を貯めたままダム下部に大きな放水管を新設した。世界でも例のない特筆すべき土木技術である。

上記の写真は、国土交通省の鶴田ダムである。ダム下部に新しい放流管を設置し、その放流管から洪水を放流している。

もちろん、この工事費を電力側に負担させられない。治水を電気料金に負担させるのは法的・制度的に不適切である。国の責任で予算措置し、新設ゲートを建設する。そのような制度・法律の整備が必要となる。

ここで重要なことは、技術があっても制度・法律の支援がなければ、事業は一歩も進まない。

河川法の誕生

水に関するインフラは長い時間軸の上にある。民間企業の四半期先や、1年先、2年先の見通しではない。50年先、100年先、いや300年先を見詰めている。それがインフラつまり下部構造の本質である。

400年前の徳川家康の「利根川東遷事業」が関東平野を生み出し、21世紀の首都圏を支えている。300~400年前、全国の河川で治水と灌漑インフラ事業が行われた。それが全国の県庁所在地と中核都市を形成した。370年前の玉川上水が東京の発展を支えた。140年前のヘンリー・スペンサー・パーマー氏による水道が今の横浜の発展を支えた。

水インフラの長い時間軸で未来を見る特性は、過去の歴史で育まれてきた。日本人は何度も水害と干ばつに見舞われてきた。干ばつでは、悲惨な水争いが繰り広げられた。地形的に逃げ場のない日本の流域住民たちは、妥協して、合意して、約束ごとと慣習を形成してきた。

120年前の明治29年、明治政府は「河川法」を制定した。これは他の近代法のように、欧米の法律を写したものではない。江戸時代の各流域の積み重ねを基にして、河川技術、約束事、慣習等を明文化し近代法に仕上げた。

治水は国の責務であるとし、河川管理の主務大臣を制定し、公的な河川管理者という主体を規定した。その制度は21世紀の今でも継続されている。

しかし、この河川法は歴史を抱えて、古色蒼然として立ち尽くしてはいなかった。その後、近代技術を取り入れ、社会経済の発展にしなやかに順応していった。

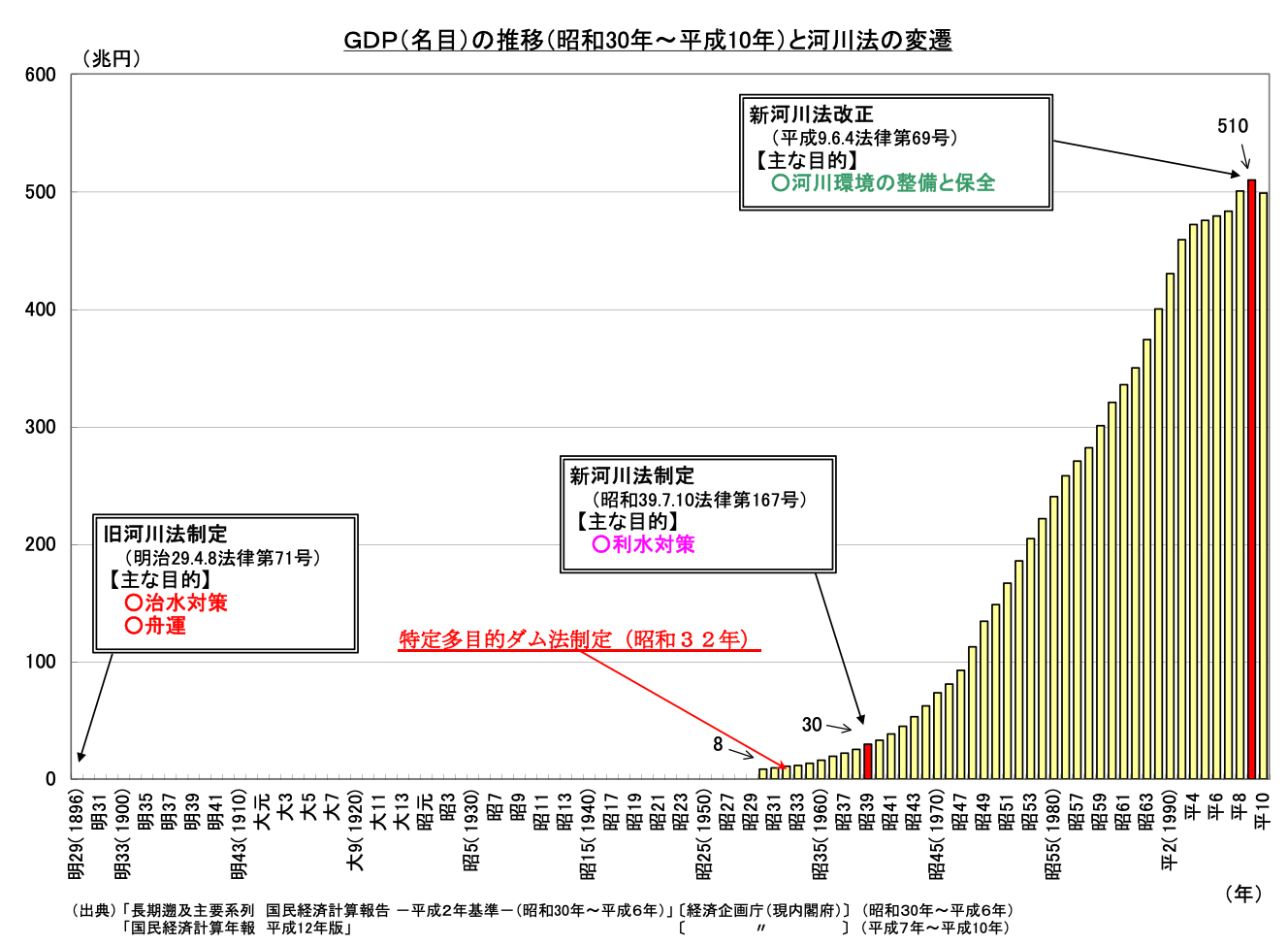

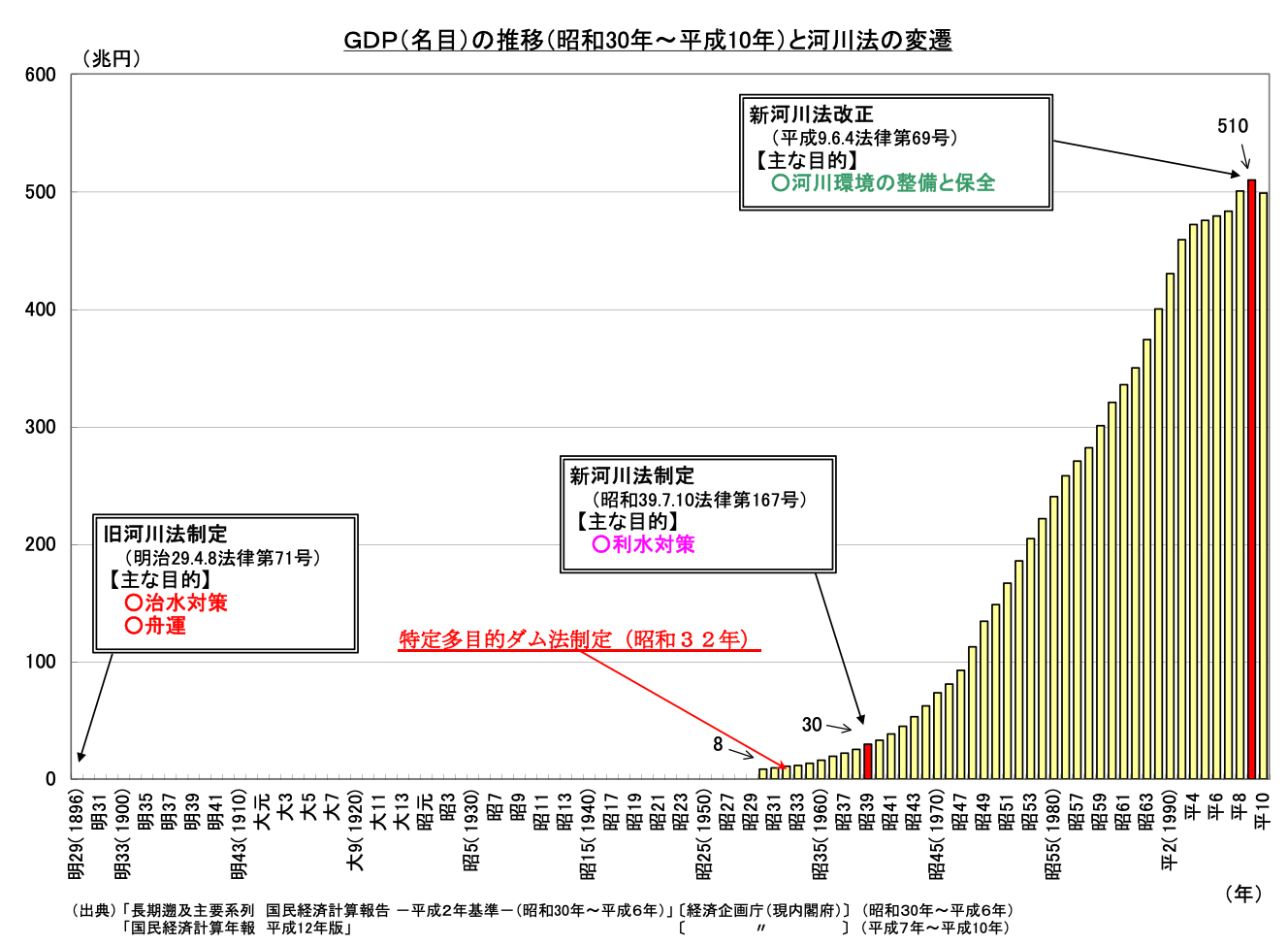

「河川法」が、近代化でいかに変遷したかを下記の図で表現した。

河川法の変化

60年前の昭和39年、河川法の第1条が改訂された。治水が主だった河川法の目的に「利水」が加わった。

実は、この6年前にダム建設の特別法「特定多目的ダム法」が成立し、その3年後には「水資源開発促進法」が成立していた。この2法で、ダム建設技術手法と関係者間の合意形成ルールが確立した。上位法である河川法は、この個別法のダム技術の進化と関係者間の合意形成の成熟を見極め、自信をもって第1条の目的に「利水」を入れた。

さらに、この河川法改正の第23条で「水は公水であり、所有権ではなく使用権」であることを明らかにした。世界でも特筆すべき先進的、公平性そして公開性が担保された水利用レールが確立された。

この河川の水利用ルールが制定された直後、日本は奇跡の高度経済成長に突入していった。水需要が急激に伸び、日本中の大都市は渇水危機に襲われた。しかし、水利用の原則と合意形成のルールを整えていたため、世界の河川で繰り返えされている陰湿で深刻な水争いを避けることができた。

先述の図では、30年代後半の法律整備が、日本の高度経済成長にいかに貢献したか理解できる。

さらに、日本の高度成長期の成熟の頂点1997年、平成9年、河川法の第1条目的に「環境」が入った。環境が入った原動力は国民の環境への希求と「環境技術手法」と国民と行政の「合意形成」の成熟であった。河川行政は環境手法と流域住民との合意形成に自信を持った。それにより、第1条の目的に「環境」を堂々と組み入れることとなった。

「環境」が河川法の第1条目的に入ったことに関しては別途改めて述べたい。

国土管理法の筆頭の一つが「河川法」である。治水の「河川法」は、2回も第1条の目的を変更している。昭和39年「利水」を追加した。平成9年に「環境」を追加した。

法律の第1条「目的」の変更は、法律全体と行政全体を変えることを意味する。霞ヶ関の省庁の中で、所管の基本法の第1条「目的」を2回も変更した法律はない。

河川行政は良く「頑迷固陋の河川」と陰口される。

河川流域では文明が誕生して以来、歴史の中で様々な慣習を形成した。明治になり、その歴史を負った河川行政は「河川法」を誕生させ、その河川法は日本の高度経済発展を支えていった。

さらに、河川行政は技術と法律の連携で、既存インフラの機能変更に着手し、社会変化と気候変動に対応しようとしている。今も河川行政はしなやかに躍動している。

【竹村公太郎】技術と法律―河川行政を例にして―への2件のコメント

2021年3月13日 8:11 PM

先日の震災の日もしかり、近頃の地球規模での気候変動もメディアが取り上げ原発などと合わせてレッテル貼りを合理的に意図的に仕掛け、しかも印象操作しているのですが、そもそもの自然環境の姿なんて、気まぐれな存在であるものです。

そこで思い出されるのが、三島由紀夫が命を懸けて予見して残した、無機質で空っぽの【深刻な状態】に我々は直面していることなのです。

ちなみにバブル時代の中曽根康弘政権とメディアにより日本の保守主義は破壊された後、モダニズム社会に導く思考を植えつけるために、社会全体をレッテル貼りに利用した上で、さらにマッチポンプで日本国民の思考形態が崩壊させられてしまったものと解釈しております。

そして現在の日本社会は底辺でバカげた大衆迎合社会の最中にあるのです。

つまり常識ある日本国民の敵は、メディア関係者とネオリベ政策を押しつける愚劣な政権関係者であるために、それと対峙しながら国民意識にナショナリズムを取り戻すべく活動が急務になると考えています。

コメントに返信する

メールアドレスが公開されることはありません。

* が付いている欄は必須項目です

2021年3月14日 12:50 AM

東日本大震災の防潮堤はどのように法律付けされていくんでしょうね。

100年に一回の津波に対応できても、千年に一回の津波には対応できない。

高すぎても景観は損なうし、利便性も悪い。

そのうちに、新たな対策が開発されて今の防潮堤は過去の遺物となっていくのかも

コメントに返信する

メールアドレスが公開されることはありません。

* が付いている欄は必須項目です

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。

* が付いている欄は必須項目です