8月11日の日本経済新聞のコラム、大機小機は『「消費増税=景気悪化」の誤解』という論説。読んでみたところ、凄まじいウソと詭弁に満ち満ちた内容なのです。

兎に角その中身はそのタイトルにあるとおり「消費増税=景気悪化」という主張は、単なる誤解だ、というものなのですが、何よりまず、そのいいぶりが実に酷いのです。

「消費増税が景気を悪化させるという理屈は…目先だけ見る素人には分かりやすいが、経済全体の動きを考える現代の理論家には完全否定される」

「消費税率と経済活動に関係がない」

「『消費増税=景気悪化』という図式に根拠はない」

と、断定した上で、消費税増税で景気が悪くなる、という主張に「政治家は安易に飛びつき、それにこびる論者も現れる。その結果、景気も回復しないまま、政府財政は最悪の事態になっている。」と言いつのっています。

つまり当方の様に、学者の立場で消費税増税に反対し、減税を主張する論者は、まるで「ポピュリズムの政治家に媚び、世間に害悪をまき散らすクズ学者だ」といわんばかりのいいぶりなのです。

ですが繰り返しますが、この論説、一から十までウソと詭弁なのです。以下、くわしく解説して参りましょう。

まず、この記事では最初に

「消費税による景気悪化説に根拠はない。」

と断定していますが、実際は「根拠だらけ」なのです。

第一に、消費増税で物価があがるため、経済学の最も基本的な法則である「需要の法則」故に、消費が減ります(モノが高いと買う人が減る、っていう馬鹿みたいにシンプルな法則を、経済学では『需要の法則』と言うのです)。

第二に、消費増税で物価があがり、消費が減れば、投資が減ります。計量経済モデルでその効果は統計的に明らかにされています。

第三に、消費増税で物価が上がれば、実質消費、実質GDP、実質投資が軒並み下がります。これはもうそれだけで、大ダメージ、となります。「実質~」というのは、実際に何個のパンが買えるか、というような話ですので、「実質~」が下がるということは、国民の貧困化を意味します。この話は「実質~」の定義から自明なのです。

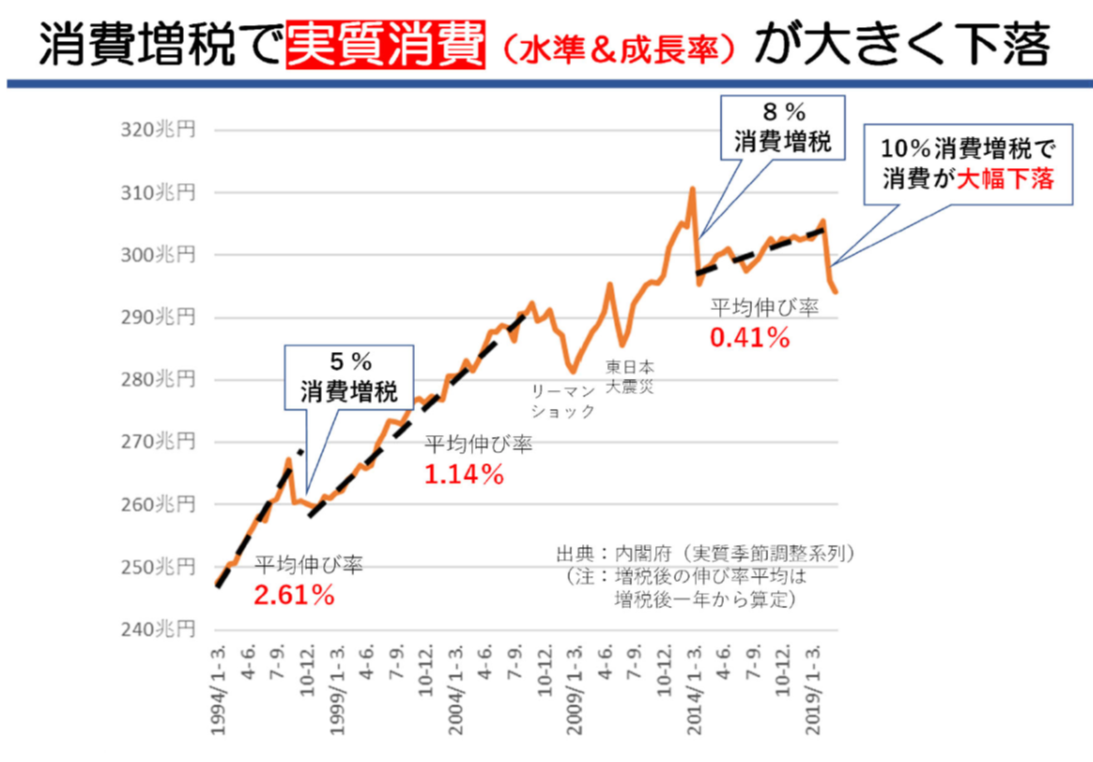

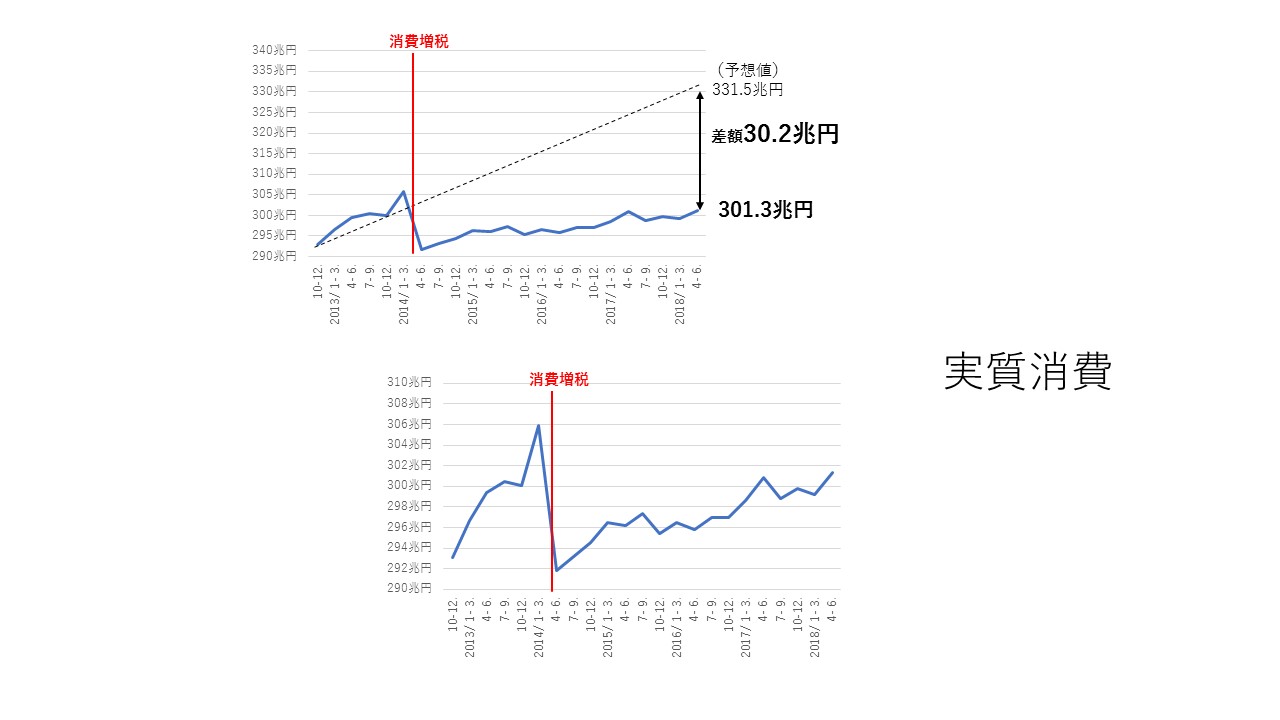

第四に、これは経済理論ではあまり言われていませんが、実証データに基づくと、「消費増税をすると、消費の増加率が低減する」ことも知られています。

次に、この記事が「消費増税で景気悪化という話には根拠が無い」という証拠としてあげている話が全て出鱈目のウソばかり、です。

まず、「需要不足を考えない公共経済学」に基づくと消費税増税に景気が悪くなるということは言えない、ということが論証されているかのように論じています。が、これが完全にナンセンスな議論であり、単なる詭弁です。

そもそも現在は需要不足の状況なので、「需要不足を考えない公共経済学」は、今の経済政策を考える上で何の役にも立たないのです。

例えば「女性にモテないってことを考えない女性攻略マニュアル」は、女性にモテない男には何の役にも立ちません。

そして、その上で、「もともと消費不足の状況なら、生産能力の低下は景気に影響を与えない」と論じているのですが、消費増税が問題なのは、生産能力が低下することではなく、消費そのものが減少することなのに、それについて一切触れていないのです。それについて全く触れずに「景気に影響を与えない」という言葉を最後に書き、まるで、消費増税が景気に影響を与えないのは学術的には自明であるかのような印象操作をしているのです。

次に、

「動学マクロ理論が導く効果は異時点間消費配分、つまり駆け込み需要と反動減だ。それなら年間を通せば増減効果は相殺される。」

と書いていますが、これは、「あり得ない前提をおいた数理モデル」を使った場合の話にすぎません。

この文章は、「消費増税直前には消費が駆け込み需要で増えるが、その分、消費増税直後に減るが、長期的に見れば、消費量は変わらない」という前提でつくられたモデル分析の帰結を言っているのですが、その前提そのものが現実的にあり得ないのです。

事実、こちらのグラフに示されているように…

「消費税増税さえしてなければ、順調に消費が増えていたのに、増税したから、めっちゃ減ってしまった…」というのが実態なのです。

以上の出鱈目であるにも拘わらずなんとなく専門家っぽい文章を書いた上で、

『(消費税減税は…)政府債務が膨らむ。目先だけ見る素人には分かりやすいが、経済全体の動きを考える現代の理論家には完全否定される。』

と断定しているのですが、これこそ典型的なザイム真理教の説法と言う他ない主張です。

要するに当方などの主張は、「素人」の論理であり、「現代の理論家には完全否定」されていると断定しているわけですが、上記のように需要不足を考えない公共経済学にせよ動学マクロ分析にせよ「現代の理論」というものを現状の日本に適用することそれ自体が、完全に間違えていることは、既に上で論じたとおりです。

そして、それ以外どういう理論があるのかは、一切言及していません。しかも、実際のデータを完全に無視しています。

つまりこの著者は、ウソをついているわけです。

さらに、

『消費税は金持ちに有利、貧困層に不利という主張もあるが、確保した財源を貧困層に使えば、問題は解決する。』

という文章が続くのですが、これは(珍しく!)間違ってはいない主張です…が、現実の政府は、そういうことをやっていないので、消費増税が繰り返される度に格差は広がっているのが現実ですね(つまり、実質上、この文章も嘘ついているのと同じ、ですね)。

さらに、

「消費税率と経済活動に関係がないことは、各国のデータを見てもわかる。新型コロナウイルス禍前の19年時点で日本の消費税率は経済協力開発機構(OECD)36カ国(当時)中、下から4番目で、欧州諸国はほぼすべて20~25%だ。一方、日本の経済成長率は非常に低く、メキシコに次いで下から2番目だ。このように、「消費増税=景気悪化」という図式に根拠はない。」

と主張していますが、これは、「税率の高い国でも成長しているところがある!」という事実を持ち出して、だから「「消費増税=景気悪化」という図式に根拠はない。」と主張するものとなっています。

が、これは、一般の方にはわかりにくいかもしれませんが、これもまた酷い詭弁なのです。

そもそも「税率の高い国でも成長しているところがある」という話と「税率を『高くする』と成長できなくなる」という話は「全然別」なのです。

つまり、「増税して経済に悪影響があるかどうか」を知るには、「増税した時に、その国で何が起こるのか?」を確認する必要があるのです。

それは、性転換手術をして女性になることが幸せかどうかを知るためには、性転換手術をする人のデータを集めてくる必要があるというのと同じ。

にもかかわらず、この論者は、「女性と男性を比べたら、幸福感に違いはない」というデータを持ってきて「性転換手術をして女になってもしょうがないよ、男も女も幸福の差はないんだから」と言っているのと同じです。

重要なのは、女であることが一般に幸せかどうかなのではなく、「その人が女になる手術をすることで幸せが得られるかどうか」なのです。

そして…日本において増税することで、消費、投資、GDP、所得の全てが下落し、しかも、その成長率も下落した、ということがデータで明確に示されているのです。

そのデータを「無視」した上で、「税率が高くても成長しているところがある」というデータだけをもってきて「増税しても経済が悪くなる、っていうのは、全く無根拠だ」と主張しているのです。

なので、この主張は完全なウソの主張、なわけです(この議論は統計学では、見かけの相関の問題と言われる典型的な間違った議論です)。

最後に、このコラムでは、次のようにまとめています。

「現実の政策決定では真偽を問わず、わかりやすい理屈が支持を得る。そのため、政治家は安易に飛びつき、それにこびる論者も現れる。その結果、景気も回復しないまま、政府財政は最悪の事態になっている。

政府はこの現実を直視し、国民に丁寧な説明を行うべきだし、国民も甘言を疑う目を持つべきだ。」

その言葉をそのままこの論者にお返ししなければなりません。

彼の主張は増税に取り立てて反対しない国民、つまり(森永卓郎氏が言うところの)「ザイム真理教の信者」である8000万人には、まさに、耳あたりの言い「甘言」なのです。

…ということで、こういう、日本最大手経済新聞の日経新聞がコラムを使って、我々を「素人」で「彼らは間違っている」と断定しつつ、自分たちは正しいのだ!ということを、全く正当な根拠を示さずに「断定」する、ということを繰り返し、ザイム真理教の信者の信仰を強化すると同時に、信者を拡大しようとしているのです。

まさに、カルト、ですねw

…ということで、こんなカルト信者が書いた文章に是非、騙されないよう、お気を付け下さい。

追伸:本記事は当方のメルマガ『表現者クライテリオン編集長日記』からの抜粋です。このメルマガではほぼ毎日、あれこれ記事を配信しています。最近では、先日4日かけてじっくり視察に行って参りました「隠岐」について、レポートしました。是非、ご一読ください!

【隠岐で考える学問と実践/知性と身体:その1】 疲弊し死物と化した現在日本のアカデミズム。本来の学問を考えるために隠岐の島にまいりました。

https://foomii.com/00178/20230820084346112979

【隠岐で考える学問と実践/知性と身体:その2】 「森と石清水」の地である隠岐は、日本において重要な「神々の島」であった。

https://foomii.com/00178/20230822034531113061

【隠岐で考える学問と実践/知性と身体:その3】 隠岐の経済・精神・宗教の発展と衰退は「交通」によって導かれた。

https://foomii.com/00178/20230823104637113120

それから…かのキャンプデービットでの「日米韓首脳会議」が、如何に岸田文雄氏が売国行為を働いたのか…について解説しました。

【売国奴】岸田文雄氏はキャンプデービットでの「日米韓首脳会議」で、大統領のあらゆる要求をホイホイ受け入れ「売国約束」を確約しまくって帰ってくる疑義が超濃厚です。

https://foomii.com/00178/20230818083254112906

是非、ご一読ください。

【藤井聡】日本経済新聞コラム大機小機『「消費増税=景気悪化」の誤解』は一から十まで詭弁とウソ。 これぞ「ザイム真理教」の典型的説法です。への6件のコメント

2023年8月23日 2:51 PM

ジェイジェイと ツーマルケイの3社

筋金入りの御用機関として むかしから有名

3社は 長期にわたり

「国の借金が」大本営発表を いまだタレ流し

とりわけ ツーマルケイのうちの1社は

経団連・輸出企業=円安ドル高・消費税増税に

大賛成の方々の御用達 もとい 幇間ペーパー

辛うじて読めるは「私の履歴書」くらい か

もはや 国家観のカケラも ない

コメントに返信する

メールアドレスが公開されることはありません。

* が付いている欄は必須項目です

2023年8月23日 5:18 PM

ほんとうにこのコラムは嘘と詭弁で塗り固められた

どうしようもない記事だなと思った。日経新聞はここまで低レベルな嘘を言ってて大丈夫かとなるほど。

特に消費税が日本より高い国の方が経済成長は高い国もあるって

そんなの前年がマイナスだったら反動が高く出る所もあるし

発展途上国だったら平均的に高いだろうし

今現在の消費税が高いか低い国かを比べても

なんの証明にもならない 消費税が上がれば実質消費や実質gdpは減るのか上がるのかを証明しないと消費税が上がっても経済には影響ないなんて断言できないです

コメントに返信する

メールアドレスが公開されることはありません。

* が付いている欄は必須項目です

2023年8月24日 12:27 AM

小機 とは

まさに 汝の こと じゃん

(自戒を込めて か しら ん)

コメントに返信する

メールアドレスが公開されることはありません。

* が付いている欄は必須項目です

2023年8月25日 9:37 PM

TV・新聞「ネットにはフェイクニュースがあふれている。信用しちゃだめだ」

まあそうなんですけど、じゃあ、どうして皆、TV新聞よりネットの情報を見るようになったのかというと「スマホの普及」というのもあると思いますが、TV新聞が嘘を報道し続けてきたからじゃないんでしょうか。大本営発表とか消費税とかね。だから、オールドメディアって言われちゃうんだよ。信用って大事ですね。

さて、三橋TV第746回を視聴しました。神回だと思います。

<不良債権問題処理>

97年にデフレ化 日本銀行「資金循環統計」によると非金融法人企業の借り入れは97年以前は600兆円あったものが、その後、400兆円にまで減っていった。

コロナ禍でゼロゼロ融資など銀行による融資が進んだが、それでもピークであった97年の600兆円には及んでいない

企業による借り入れが減るということは、企業による設備投資や人材投資(賃金含め)が減るということでもある

日本が構造的に需要不足であるのは企業による借り入れと投資が少ないことによる

では、なぜ企業は銀行から借り入れをしないのか?

それを考える前にまずは前振り、

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

イングランド銀行や日本の「全国銀行協会」(図解 我が国の銀行)では銀行で行われている業務について次のような説明がなされています

銀行が貸し出しを行う際は、貸出先企業Xに現金を交付するのではなく、

Xの銀行預金口座に貸出金相当額を入金記帳する。

つまり、銀行の貸し出しの段階で預金は想像される仕組みである。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

国会ではもう少し嚙み砕いた説明がなされています

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

財政金融委員会 2019 5 23

雨宮日銀副総裁「決済性預金口座を提供している銀行だけが、自ら貸し出しと預金を”同時に作り出すことができる”」

雨宮「私がサラ金で金を借りる場合、サラ金は預金を創造する事は出来ないので、どこか他所から金を調達してきて、その金を私に貸すわけです」

雨宮「ところが、銀行は私に金を貸す時、私の銀行口座に貸す金額を書き込むだけなのです。金額を書き込むと、その後、”書き込んだ金額分の預金が誕生する”という格好になります。これが信用創造」

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ということで、銀行は利用者が貯蓄している銀行預金を別の誰かに又貸ししているわけではないのですが、世間一般の”素人”は銀行は又貸ししていると勘違いしているそうで…

この勘違をしているのが”素人”だけであったならば笑い話で済む話なのですが、世界のポンコツエリート達も素人並みの認識しかなかったようで次のようなことを言い出したのだそう。

ポンコツエリート「銀行は利用者から預金という形でお金を預かり、企業の生産活動に必要な資金として融資を行う。よって、金融機関は、高い健全性を保持することが求められます」

ポンコツ「金融機関の経営が健全であるかどうかを示す代表的な指標が「自己資本比率基準」」

ポンコツ「万一、経営危機が起こっても、それを乗り切るだけの自己資本を持たねばならない」

ポンコツ「BIS規制でっす」

BIS規制は、自己資本を総資産で割ることで算出されます。自己資本比率を高めるためには、分子を大きくするか分母を小さくするかのどちからが必要となります。金融機関への公的資金の導入は分母を大きくし、企業向けの融資残高を圧縮すれば分母は小さくなります。

バブル崩壊後、資金繰りで苦しんでいた多くの企業から「貸しはがし」や「貸し渋り」をして企業を見捨ててきたのはこのBIS規制によるものだったということで…

さて、本題、なぜ企業は銀行から借り入れをしないのか?

<バブル崩壊後の企業と銀行マン>

銀行マン「社長、返済期限がきてますので融資金の返済をお願いします」

企業経営者「いつもみたいに『借り換え』でお願いね」

銀行マン「ダメです」

企業経営者「え~、ダメなの、なんで~?」

銀行マン「BIS規制をクリアしなければ、金融庁から早期是正措置が発動されるし、自分の評価も下がっちゃうから」

ということで、健全経営していたところですら「貸しはがし」を喰らって経営が傾いたり吸収合併せねばならなくなったりしたわけだ。

そんな経験をしてきた企業経営者は銀行も政府も信用をしなくなっており、何かあっても大丈夫なように

「内部留保」

をため込んでいったという経緯があったようです。要するに、銀行はその一件で企業経営者の信用を失ってしまったわけですね。信用って大事ですね~。

これ、日本の経営者が悪いのではなくBIS規制とかアホな規制を設けた世界のアン・ポン・タンのせいなんじゃないかと思うわけですが、どうなんでしょうね?

コメントに返信する

メールアドレスが公開されることはありません。

* が付いている欄は必須項目です

2023年8月26日 8:36 PM

>> 岸田総理大臣が、今年秋の経済対策の策定(補正予算)を指示する意向を表明しました(まだるっこいな!)。

実質賃金の下落(低迷ではなく、下落)が続き、国民が困窮している以上、当然なのですが、気になるのが投資について相変わらず「先端分野」などと寝言を言っている点です。

いや、現在の日本は、むしろ国民経済の基盤的な分野、すなわち「土木・建設」「運送」「医療」「介護」「農業」「防衛」「電力」等、我々の生活に不可欠な財・サービスの分野に注力するべきでしょう。

何しろ、長年の緊縮財政とデフレーション(総需要不足)により、基盤的分野への投資が進まず、我々は、

「これまでの普通の生活」

すら維持困難な状況に追い込まれつつあるのです。

(新世紀のビッグブラザーより)

>>

ということでしたけれども、皆さんは

・電気ガス水道、水洗トイレ・冷暖房は無いけどインターネットだけは使える家

・インターネットは無いけど電気ガス水道、水洗トイレに冷暖房完備の家

どっちに住みたいですか?もし、どちらかしか選べないのであれば、わたしは後者ですね。先端分野”も”発展させたらいいとは思いますが、基礎がボロボロの「腐り木の足場」の上に何を建てたとしてもすぐに傾くのは目に見えていますし、何事も基礎って大事なんですね~。優先順位、考えましょう。

以前、森永康平さんや大石久和さんが解説していましたが、日本が「買い負けている」のは「高く買ってくれないくせにこだわりがやたら強い日本」というメンドクセ~市場という面もないとは言わないが、そもそも、港が未整備で(小さすぎて)大型コンテナ船が入港できないため、小型船に船が傾きそうなほど詰め込んで運んでこないといけないので二重に面倒というのがあるそうな。

※超大型コンテナ船の入港は

水深18mが必要であるにもかかわらず、

日本で対応している港は横浜港本牧埠頭のみ。

<世界の港湾別コンテナ取扱個数ランキング>

出典:国土交通省港湾局

順位 1980年(取扱量 単位:万TEU)→2020年(取扱量)

1 ニューヨーク(米国)194.7→上海(中国)194.7

2 ロッテルダム(オランダ)190.1→シンガポール190.1

3 香港146.5→寧波舟山(中国)146.5

4 神戸(日本)145.6→深圳(中国)145.6

5 高雄(台湾)97.9→広州(中国)97.9

6 シンガポール91.7→青島(中国)91.7

7 サンファン(プエルトリコ)85.2→釜山(韓国)85.2

8 ロングビーチ(米国)82.5→天津(中国)82.5

9 ハンブルグ(ドイツ)78.3→香港(中国)78.3

10 オークランド(米国)78.2→ロサンゼルス/ロングビーチ(米国)78.2

11 シアトル(米国)78.2→ロッテルダム(オランダ)78.2

12 アントワープ(ベルギー)72.4→ドバイ(アラブ首長国連邦)72.4

13 横浜(日本)72.2→ポートケラン(マレーシア)72.2

14 ブレーメン(西ドイツ)70.3→アントワープ(ベルギー)70.3

15 基隆(台湾)66.0→廈門(中国)66.0

16 釜山(韓国)63.4→ダンジュンベレパス(マレーシア)63.4

17 ロサンゼルス(米国)63.3→高雄(台湾)63.3

18 東京(日本)63.2→ハンブルグ(ドイツ)63.2

19 ジェッダ(サウジアラビア)56.3→ニューヨーク/ニュージャージー(米国)56.3

20 パルチモア(米国)52.3→京浜港(東京、横浜、川崎)52.3

1980年代、世界の港トップ20に日本の港が3つ入っていた。それが2020年には日本の港は3つ合わせてようやく20位ということで、それだけ長期間、日本は港(インフラ)整備をサボってきたということです。その影響が今になって輸入物価高につながっちゃってるわけだ。それから、道路。港だけ整備すれば物流は成るわけではなく、港に続く道路だって整備しないといけないわけだが

韓国の高速道路は、総延長の12%が片側4車線、日本には片側4車線区間はゼロ。

日本の高速道路の30%が

「暫定二車線(片側一車線対面通行真ん中ポール立て)」、韓国はゼロ。

空の空港にしても、成田空港の4000m級滑走路は、一本のみ。

それに対し、韓国の仁川国際空港は、4000m級滑走路が三本。

結果、アジアの「ハブ空港」は、成田ではなく仁川になってしまった。

それから、下水道の普及率。

<世界の下水道普及率(下水接続割合)>

国土交通省「下水道分野の国際展開に関する現状分析と課題」2023年4月現在形サーデータより

北アメリカ 約82%

南アメリカ 約57%

ヨーロッパ 約76%

東南アジア 約48%

アフリカ 約17%

日本 約80%

「日本悪くないじゃない?」と思われた方もいるかもしれませんが、これにはカラクリがあって、日本の場合、人口の1/4が首都圏に住むという極端な人口集中がある。首都圏や都心部には下水道が整備されているため、必然的に下水道普及率が上がっている。地方から首都圏に人口が流入すれば、何もしなくても、下水道の普及率(人口比))は上がるのである。

しかし、日本の場合、地方では下水道の普及率が先進国のわりに非常に低いのだ。50%を切っているところも珍しくない。

<下水道の普及率が低い県 2021年度末時点>

出典:公益社団法人日本下水道協会サイト「都道府県別の下水道処理人口普及率」

徳島県 18.7%

和歌山県 28.9%

高知県 41.2%

鹿児島県 43.2%

香川県 46.3%

島根県 51.3%

大分県 53.3%

下水道がない地域では各家庭が浄化槽を準備しなくてはならないなど余分な負担が大きい。徳島に至っては18.7%。なんと県民のほとんどが下水のない生活を送っているのだ。この数値はアフリカ並みである。広大な砂漠、ジャングルを持つアフリカ大陸と徳島県は下水道の普及率に関する限りほど同じである。

こんなことを言うと

「無駄なハコモノばかり作ってないでインフラ整備をすればよかったのだ!」

とか「何かをするなら何かを削れ」とザイム真理教徒みたいなことを言う人も現れそうですが、お偉い方が「無駄なハコモノ」と判断した

国立科学博物館

は多くの国民や研究資料の保管を委託している研究者達から「必要である」とダメ出しを喰らったわけですね。科学技術発展のためにも国立科学博物館は重要だと思うわけですが、

お偉い方「頭のいいアテクシには本当に必要な分野がわかる。本当に必要な分野へお金を使うのは反対していないのだから、アテクシはザイム真理教ではない」

なんて言っていたわけですが、全然必要なところ分かってないじゃないですか(苦笑い

コメントに返信する

メールアドレスが公開されることはありません。

* が付いている欄は必須項目です

2023年9月16日 3:53 PM

グラフから

消費税10%に増税する直前の駆け込み需要がわからないね

そんな経済状態で増税したのは酷いなあ

コメントに返信する

メールアドレスが公開されることはありません。

* が付いている欄は必須項目です

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。

* が付いている欄は必須項目です