地球温暖化が指摘されて久しい。その原因が二酸化炭素などの人為的な温室ガスかどうかついては、今も論争が続いている。温暖化の原因が人為的なものか太陽活動によるものかの論議は別にして、世界各地から温暖化現象が次々と報告されている。

その代表事例が氷河融解などであるが、どの事例も過去と現在の写真比較のスポット的紹介であり、時間軸上の継続データではなく、科学的でないという不信感を与えてしまう。

ところがその時間軸に乗った継続データが日本にはあった。

世界遺産に相当する長期定点観測

海はいろいろな気象の影響を受け、かつ温暖化に伴う海水面上昇は長期に渡る。そのため海面上昇の兆候は捉えにくい。ところが、その観測困難な海面上昇に関する長期間の定点観測があった。

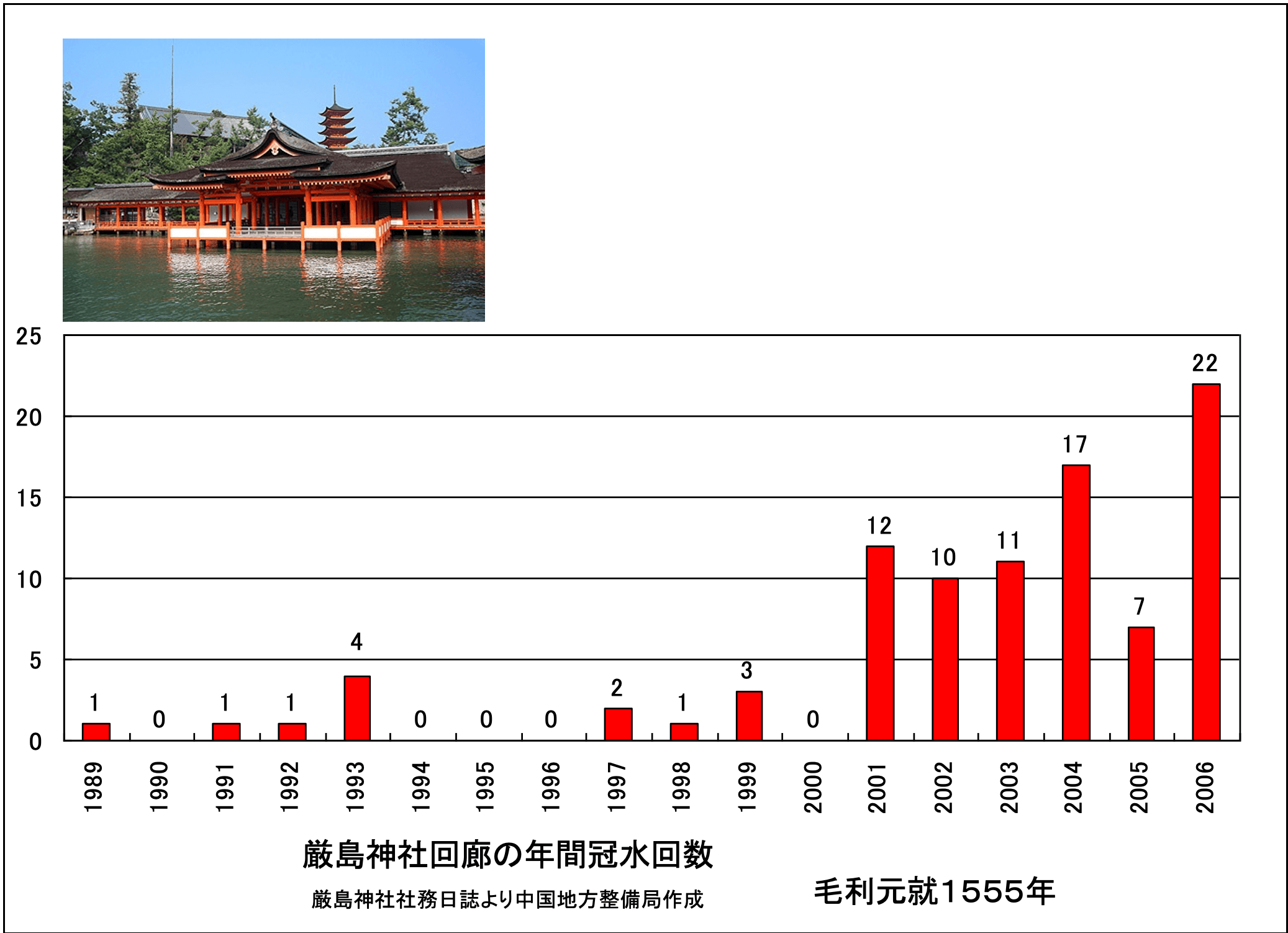

広島の厳島神社の回廊の冠水頻度のデータである。(図―1)がその経年データグラフである

瀬戸内海の厳島神社は1168年に平清盛によって造営され、1555年に毛利元就によって大がかりに修復され現在に至り、1996年には世界遺産にも登録されている。

この厳島神社の回廊の冠水頻度を見ると、20世紀までは年に1回程度だったものが、21世紀に入ってからは急激に増加して年に10回以上になっている。この冠水が温暖化によるものかどうかの議論は横に置いておいても、この観測結果を見る限り海面の異常上昇頻度は確実に増している。

この厳島神社のデータは信頼できる。その理由は長期にわたる定点観測であり、この記録が他意のないデータであることだ。まさか、厳島神社の神官たちが5百年近く続けてきた神社管理の日誌が、21世紀の地球の長期海面上昇観測につながるとは思いもしなかったであろう。

このデータそのものが世界遺産に相当する。

日本列島全体の統一生物調査

温暖化に関係するデータの主なものは、気温、降雪量の気象データと海水面上昇データである。これらのデータは物理量であるが、温暖化でどうしても知りたいのが生物への影響である。

生物のデータは断片的に報道されることはあっても、長期にわたる客観的で継続的な生物に関する観測データは少ない。

ところが、その生物に関する観測データが存在していた。

それは「河川水辺の国勢調査」というものであった。

「河川水辺の国勢調査」は国土交通省水管理・国土保全局が行っている河川の環境調査である。109の一級水系において、魚類、底生生物、植物、鳥類、両生類、爬虫類、昆虫などを1990年から観測している。

調査法などは一定の仕様によって行い、評価も専門家集団によって客観的に行われている。20年前に開始されたこの「河川の水辺国勢調査」は信頼に値する。なぜなら、この調査には他意がないからだ。

明治近代化以降、河川行政は流量などの水文データは継続して観測していたが、河川の生物データを統一して調査してはいなかった。そのため、河川の生態系保全の基礎データを得ようという目的で開始されたものである。つまり、温暖化の影響などを意識した目的で開始されたのもではない。

蝶たちの移動

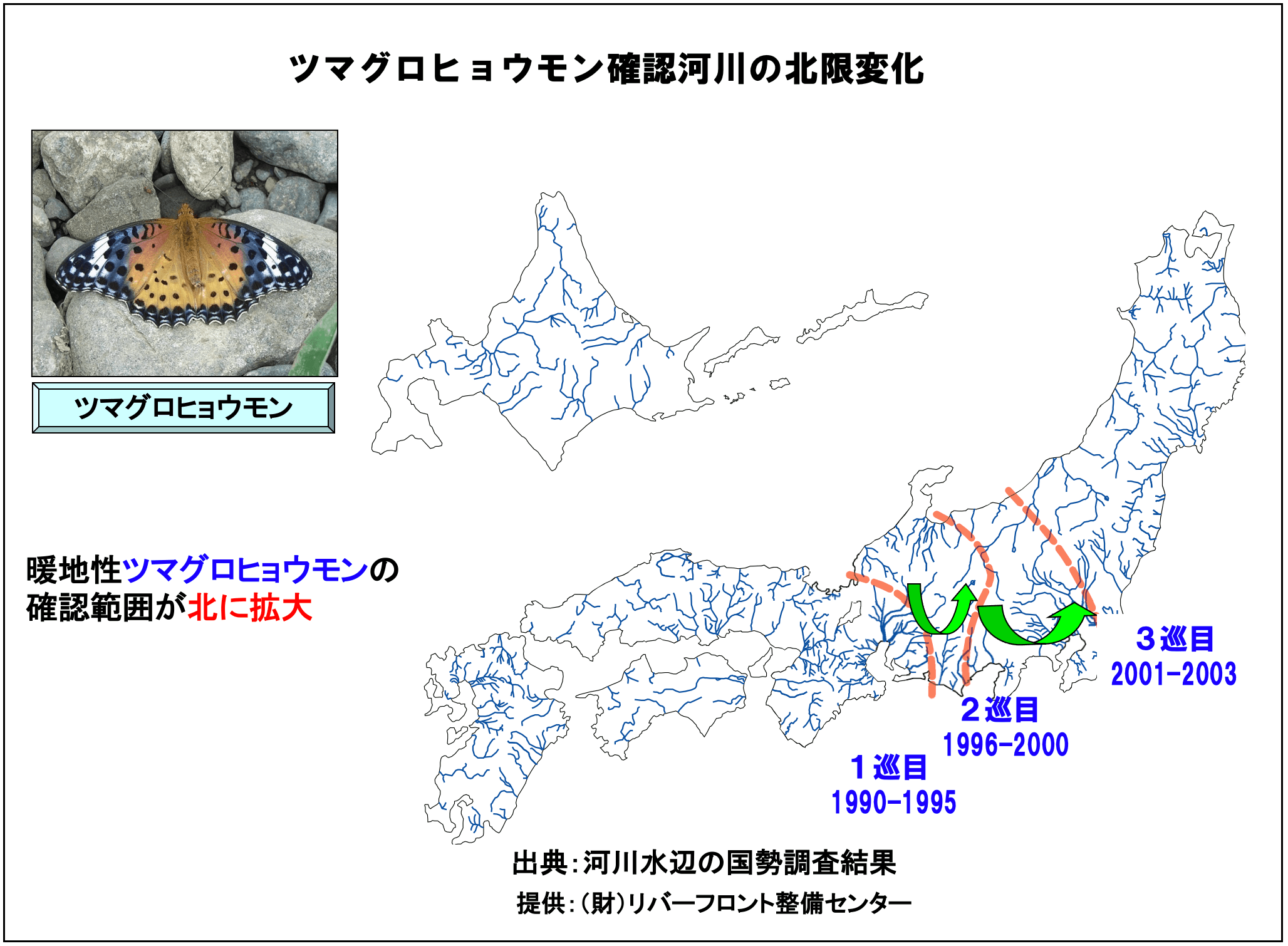

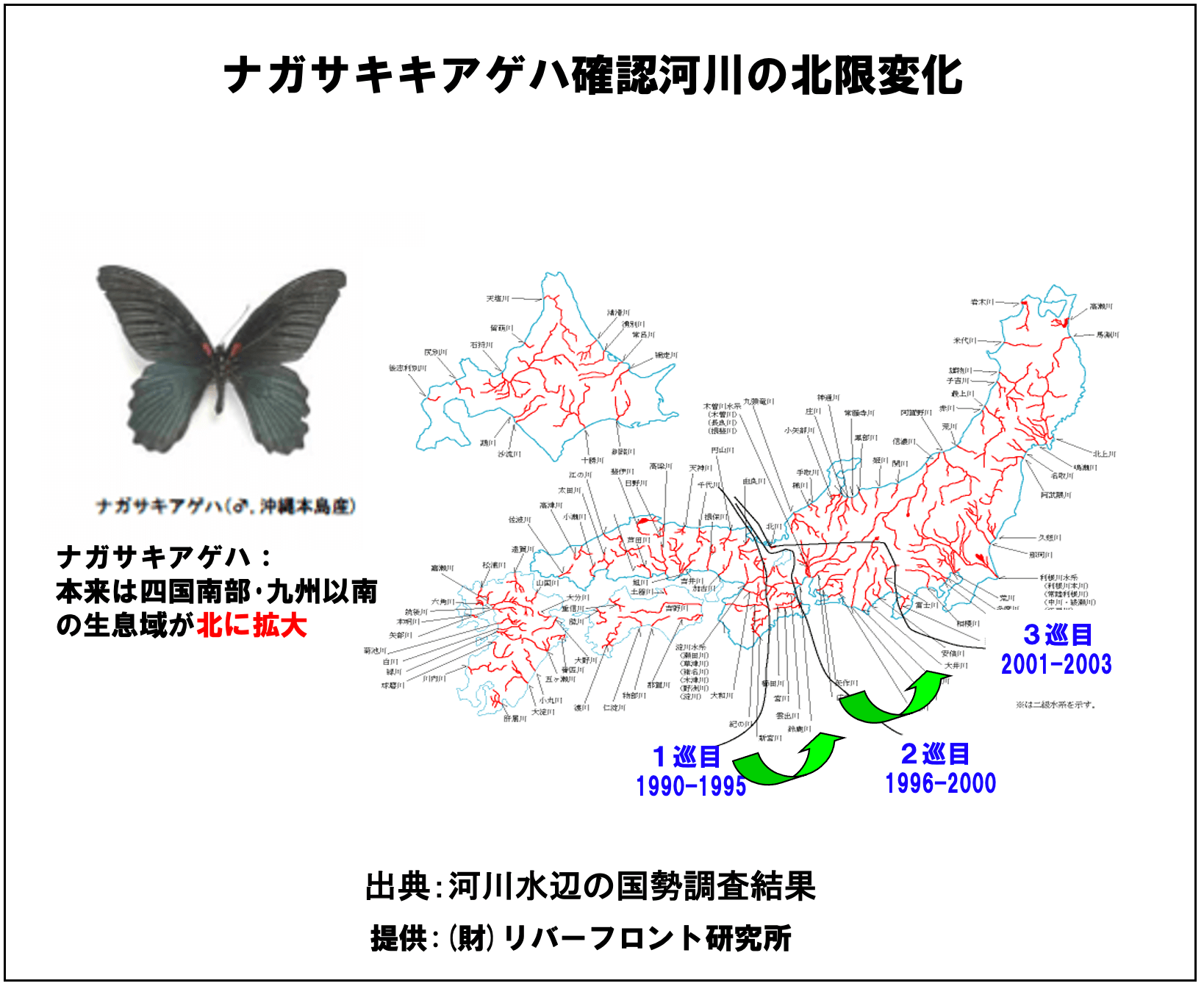

この観測結果によると、暖かい土地に生息するツマグロヒョウモンとナガサキアゲハが、生息地を北に拡大させていることが時系列で観測されている。(図―2)(図―3)がその調査のデータである。

生態系の中でも、気候変動に最も敏感な生物は昆虫のようだ。昆虫は気候が合えば日本列島のどこにでも移動できる。特に、蝶々は人々に人気があり、観察対象生物としては、有利な条件を持っている。この蝶の生息域の北上データは、温暖化が生物に影響を与えている具体的なデータとなっている。

世界的にみても、この調査ほど組織的に、広域的に、統一された手法で生物の生息調査が行われた例は報告されていない。

厳島神社の海面上昇の長期データといい、この蝶々の移動データといい、日本での観測データは限りなく貴重なものとなっていく。

日本列島は地球の気候変動観測のセンサーとして貴重な列島であるといえる。

地球観測のセンサー日本

日本列島が地球全体の観測センサーとなる条件は揃っている。

まず、日本列島は南北に3,500kmと長く、温帯に位置している。温暖化の諸現象は南北に遷移していく。南北に長いことで、温暖化の進行を数値によって追跡していくことができる。

世界の中で南北に3000km以上長い国は、ブラジル(7千km)、チリ(6千㎞)、中国・インド(5千㎞)、米国・ペルー・メキシコ・オーストラリア・スーダン(4千㎞)、ロシア・カナダ・アンゴラ・アルジェリア、日本(3千㎞)の14カ国となる。

ただ南北に長いだけでなく、その地域が多様な気候帯に位置することが必要だ。

多様な気候帯にあって初めて温暖化に関する各種観測データが揃う。

さらに、その観測データが長期に渡って文書で保管されているかどうか。長い歴史を持つ国として、国土観測がなされているどうかである。

これらを考えると、世界の中の南北に長い14カ国の中でこれに当てはまるのは、日本だけとなる。

日本は長い歴史を持ち、国土の観測が多くの人々によって行われている。日本は移動する文明ではなく、土地に密着する稲作文明を構築した。稲作を行っていく上で、温度や降雨や川の水の観測は必須であった。

そのため日本人は自然観測が得意で、観測が好きで、文書化にするのが得意で、観測情報を共有する国民性を育んできた。

日本列島は地球全体にとって大切な列島である。地球規模の気候変動の進行をモニターする列島であった。

日本で行なわれている地道な気象・水文観測そして生物調査は、はからずしも地球全体の気候変動の観測に寄与していく。

人類は地球規模の温暖化という厳しい世紀を迎える。その未来、地球のセンサーの日本列島で、日本人たちは気象・水文そして生物の観測を続けていく。

【竹村公太郎】地球環境のセンサー:日本列島―貴重な日本―への1件のコメント

2021年6月13日 10:54 AM

地球温暖化

たしかに

地球の終末は 巨大化する太陽に

飲み込まれての 消失とのことです

が、、、

今は まだその段階ではなく

前回示された 図3 で 予測されるように

平均気温の 上昇と 下降を繰り返しながら

氷期に向かっているのが 今の地球かと、、

ちなみに 定点観測 素敵

厳島神社の冠水回数 500年前からの

回数を 調べてみましたけど

ネットでは 検索不能

もっとも

10万年単位の 地球公転軌道の変化の

値を評価するには 誤差の範囲にも

ならないかと 存じます

し

太陽に比べたら 芥子粒にもならないほどの

大きさの地球が 排出するエネルギーなんぞ

地球の平均気温を左右するなどとは

アホの小生には とても理解出来ないので ございます ♪

コメントに返信する

メールアドレスが公開されることはありません。

* が付いている欄は必須項目です

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。

* が付いている欄は必須項目です