From 角谷快彦@広島大学医療経済研究拠点(HiHER)拠点リーダー/広島大学大学院教授

新型コロナ禍の経済的影響が深刻ですが、政府の対策が遅いのは、専門家を含む国民の間の「貨幣観」の相違に起因する、「政府の財政余力に対する認識の違い」が大きいためと考えられます。そこで、この度、より現実に即した「貨幣観」である「信用貨幣論(≒表見主義)」の一般向けの説明のためにオリジナルの寓話を作ってみました。まず、私の立場と貨幣観を明らかにした上で、寓話を紹介します。

私は、一経済学者として、政府は今こそPB目標を止め、国債を大量発行し、全力で国民を救うべきだと主張します。

私の発想はMMT(現代貨幣理論)にとても近く、日本政府に財政問題はないと考えます。日本政府は「何もないところから」自国貨幣を創造することができますし、実際にしています。日本で暮らす私達は日本円で税金を払いますが、日本に最初から日本円があったわけではありません。最初に政府が「何もないところから」創出したから日本円があるのです。

このことは、政府の予算執行にも表れていて、年度はじめの4月1日に政府が国会の議決を経た予算を「何もないところから」執行し、確定申告によってその年度の税収が確定する(税の払込が終わる)のは翌年の5月頃です。ですので、そもそも政府は、町内会のように集めた会費で成り立っているのではなく、「何もないところから」貨幣を生み出して供給し、その後に税金を徴収しているのです。そして、これらは仮説や意見や学説ではなく、単なる事実です。

繰り返しますが、政府は「何もないところから」自国貨幣を生み出します。確かに、会計上、日本政府の貨幣供給は「日本政府の負債」・「日本国民の資産」となるので、家計や企業のバランスシートを見慣れた私達には、この会計上の記載をもって政府は国民から貨幣を借りているように見えてしまいます。しかし、実際の政府は国民を含む他の誰かから自国貨幣を借りているのではなく、「日本政府の負債」・「国民の資産」を創出しているのです。

日本国債も日本政府が発行する貨幣の一種ですので同じです。政府が誰かから借りているわけではなく、その発行は「日本政府の負債」・「日本国民の資産」の創出です。国債は金利がつくので後者は「国民の定期預金」の創出と言った方がわかりやすいかもしれません。「国債発行=一種の貨幣供給」ですので、政府の債務は政府の貨幣供給残高が増えると大きくなります。

ちなみに、銀行もまた融資の際に「何もないところから」貨幣(いわゆる「万年筆マネー」)を生み出します。これを「信用創造」と呼びます。しかし、この場合、生み出された貸出金は「銀行の資産」・「借りた人の負債」になりますので政府が貨幣を生み出す場合と逆です。政府が自分の信用を担保にしているのに対し、銀行は借り手の信用を担保にしているからです。先程から「何もないところから」と繰り返していますが、実は「受け取ってもらえる信用」が貨幣に価値をもたせるのです。

さて、政府の財政に関する議論で、貨幣の海外流出の懸念が時に話題に上がります。しかし、日本円・日本国債は外国の個人や機関も所有することができますが、日本の貨幣は基本的に日本でしか使えませんので、外国所有分も将来的には日本で消費され、日本の資産になります。

さらに、日本は変動相場制を採用していますので、外貨準備に関する制約も少ないです。

もちろん、貨幣も必要以上に供給すればインフレになりますが、この度のコロナ禍の経済対策で議論されている休業補償や消費減税は、従来の経済水準を維持するためのものなので高インフレにはなりません。

ですので、私の主張は「政府は今こそ遠慮なく国債を大量発行し、全力で国民を救うべき」となるのです。

一方で、もうひとつの貨幣観「商品貨幣論(金属主義)」で世の中を見ると、上記とまったく異なる景色が見られます。商品貨幣論とは、貨幣が信用で価値を担保されているのではなく、貨幣そのものに価値がある(もしくは人々が慣習としてそう思い込んでいる)という見方です。アダム・スミスが賛同したため、経済学の教科書でよく見られる貨幣観ですが、現実社会では、文化人類学や歴史学の分野から近年多くの否定的考察がなされており、また1971年の米ドル紙幣とゴールドの兌換停止宣言(ニクソンショック)という歴史的事実もあります。学問としての洗練性はともかく、現実との整合性にはかなり無理があると私は認識しています。

ちなみに、経済学のモデルの多くは古くから「商品貨幣論」を前提としており、圧倒的多数の経済学者が「商品貨幣論」のメガネを掛けています。「信用貨幣論」の私はマイノリティーです。ただし、私は普段、貨幣の創造とほとんど関係のない家計や企業を中心としたミクロ経済学の研究をしているので、特に貨幣観を意識することはありません。他の経済学者もそうだと思います。ただ、政府を含むマクロについて語る時になると貨幣観の違いが大きく出ます。これに対し、ジョセフ・スティグリッツ教授がよく言う「政府の財政を家計と同一視してはいけない」という言葉に私は強く同意します。

さて、この「商品貨幣論」のメガネで見る貨幣は、ゴールドのようにその希少性が価値の裏付けになっているので、政府が新規に貨幣を供給して、貨幣量を増やすことが怖くなります。

先日、麻生財務大臣が「政府の財政を黒字化する目標(PB黒字化目標)を堅持する。そうしないと日本国債が投げ売られる」という趣旨の発言をしましたが、「商品貨幣論」のメガネを掛けると本当にこのような悲惨な光景がはっきりと想像できます。その様は、ゴールドの再出量が急に著しく増えて希少性を失った瞬間にその価値が唯の石ころ同然になってしまうように、1万円札がただの紙屑に姿を変えてしまう光景です。麻生財務大臣にはきっとこれが見えたのでしょう。

同じことは、一部の専門家やメディアでよく言われる「政府の財政赤字が続くと財政破綻する」、「財政赤字は将来世代へのツケ」、「コロナ禍に対応する財政拡大は後の増税を伴う」といったよくある言説についても言えます。

貨幣の価値が希少性によって担保されていると考えると、全体の貨幣量はほぼ一定なので、政府の負債も「誰かから借りたもの」に見えてしまいます。そして、「借りたものは返さなければ」ということで、財政破綻や将来世代へのツケという発想になり、今回のコロナ禍でも「政府の財政は厳しいのでとても全員を助けることはできない」となるのです。

2つのメガネで見る世界はこれ程異なります。私が掛けている「信用貨幣論」のメガネから「商品貨幣論」の論考を見ると「PB黒字化→国民の資産を減らすだけ」、「財政破綻→あり得ない」、「将来世代へのツケ→論理的でない」に見えます。一方、反対側から見ると「新規国債の(大量)発行→借金を増やして将来のツケを残す+このまま続ければ貨幣は紙くず化」となり、お互いに相手の意見が極端な暴論に見えるのです。

ところで、最近、この異なる「メガネ」をかける人同士がインターネット上で人格攻撃を含む壮絶な罵り合いをしているのをよく見かけます。上記のように、お互いが「相手の意見は暴論」に見えるので心情は理解できますが、ぜひとも建設的な議論に留めていただきたいと強く思います。

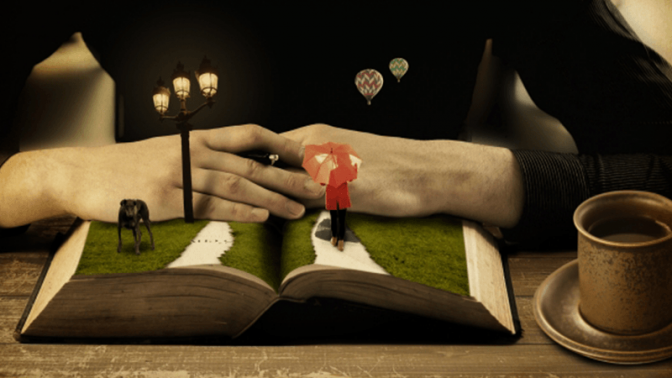

前置きが長くなりました。いよいよここから一般向けの「信用貨幣論」(厳密には「国定信用貨幣論」)の説明のために作った寓話です。なお、この話はWarren MoslerのSeven Deadly Innocent Frauds of Economic Policyにある「家族クーポンの話」から着想を得ています。「貨幣の信任」、「銀行の誕生」、「信用創造」、「経済成長」を通じて現実社会の「信用貨幣論」を学べます。できるだけシンプルにわかりやすくしたつもりです。

——ある家族のお話です。—–

その家の子供達は細かな不満はありましたがその家が気に入っていました。できればずっと今の家に居たいと思っていました。

ある時、お父さんが子供達に言いました。「庭の芝を刈ってくれ。そしたらお父さんのサイン色紙を2枚あげよう。洗濯、靴磨き、皿洗いをやってくれ、それぞれの仕事にお父さんのサイン色紙1枚をあげよう」

子供達「え?嫌だよ。それにお父さんのサイン色紙なんていらないよ」

お父さん「じゃあ、こうしよう。子供達は皆、毎月末にお父さんに『お父さんのサイン色紙』を5枚、お父さんに返すこと。できなかった子は地下の折檻部屋に閉じ込める」

子供達は折檻部屋に行きたくなかったのと、お父さんは約束を守るはずと信じていたので、仕事をしてお父さんのサイン色紙を集めはじめました。

(貨幣の信任)

そしてある程度サイン色紙を貯めると、子供達の間で「お父さんのサイン色紙」は貨幣として流通しはじめました。

例えば子供達の中で一番多くのサイン色紙を集める太郎は、なかなかサイン色紙を集められない花子に自分のために料理を作らせ、代金としてサイン色紙を数枚渡すと行った具合です。

しばらく経つと、子供達は集めたお父さんのサイン色紙の保管場所に困り始めました。サイン色紙は大きいし、子供達にとっては価値があるので部屋に置いておくと他の子に盗まれます。

子供達の中で一番信頼が厚く、唯一頑丈な「金庫」を持っていた太郎に他の子供達はサイン色紙を預けることにしました。

太郎は他の子供達からサイン色紙を預かり、1枚預かるごとに借用証を手渡します「借用証 お父さんのサイン色紙を1枚預かりました」。

借用証は色紙と比べて小さく、持ち運びやすかったので、やがて借用証自体が貨幣として流通し始めました。例えば次のような具合です。

二郎「腹減った。花子、ラーメン作って」

花子「いいよ。じゃあ、お父さんの色紙2枚ね。支払いはお父さんの色紙でも太郎の借用証でもいいよ」

ある時、太郎は流通する借用証の枚数は実際に預かっているお父さんのサイン色紙の枚数とほとんど関係がないことに気づきました。実際、どの子も一度預けた色紙を引き出すことはほとんどないのです。

(銀行の誕生)

すると、ちょうどいいタイミングで三郎が太郎に相談に来ます。「四郎と五郎に手伝わせて庭に野球場を作って皆から利用料を取るんだ。野球場を作るために借用証を100枚発行してくれよ。あとで101枚にして返すから」

太郎は三郎を信頼できると思いました。そして、自らの金庫の中身を確認することも、サイン色紙の預け入れをすることも何もなく、「借用証 お父さんのサイン色紙を1枚預かりました」と書いた借用証を100枚書いて三郎に渡しました。

(これがいわゆる「信用創造」。民間経済はまさにこの瞬間に成長します。)

三郎のビジネスは大成功しました。皆はそれを見て、様々なビジネスアイデアを思いついて、太郎に借用証を借り、それらを実現させて大家族の生活はとても豊かになりました。

しかし、ある年、大流行した疫病がこの大家族を襲いました。子供達の何人かは感染して働けなくなり、感染しなかった子供も感染を恐れて働くことができなくなりました。

お父さんはこの家族の危機に立ち上がりました。今、お父さんは、働けない子供達が「疫病が来る前の生活水準」を維持できるように大量の色紙にサインをしたためて渡し、子供達の毎月の支払い義務も少し減らそうと考えています。

———

(このお話は次のアナロジーです。お父さん=政府、子供=国民、お父さんの考え=休業補償&減税)

////////////////////

角谷快彦(かどやよしひこ)

1976年生まれ。広島大学医療経済研究拠点(HiHER)拠点リーダー、広島大学大学院教授。

PhD (経済学、豪州・シドニー大学)。

主著に「Human Service and Long-Term Care: A Market Model」(Routledge)、

「介護市場の経済学:ヒューマンサービス市場とは何か」(名古屋大学出版会)。

ウェブサイト:https://home.hiroshima-u.ac.jp/~ykadoya/ja/

【書籍紹介】

『介護市場の経済学』(著書)

https://www.amazon.co.jp/dp/4815808333/

『Human Services and Long-Term Care』(著書)

https://www.amazon.co.jp/dp/1138630934

https://www.routledge.com/9781138630932

『博士号のとり方[第6版]』(訳書)

https://www.amazon.co.jp/dp/4815809232

【角谷快彦】寓話で学ぶ信用貨幣論への13件のコメント

2020年5月5日 3:44 PM

>国債を大量発行し

国家間戦争の為に武器兵器供給、労働力に投資しろと言ってるわけじゃなく、

ウィルス感染自粛対策の影響を下げる為に企業の供給力維持、(無)労働分配に表券主義貨幣投入(血液を循環させておかないと死ぬ)

しておけと言ってるだけなのに、

潰れるだの言ってるけど、他の話ばかりにマスコミは乗って番組作ってる。

もういい加減にしてくれ。

余談(個人的問題も犯人は白状してどうにかしてくださいよ。)

コメントに返信する

メールアドレスが公開されることはありません。

* が付いている欄は必須項目です

2020年5月5日 3:57 PM

(関係ないけどお赦しください。)

>個人的問題も犯人は白状して

最近バードマンと言う映画との相似を感じては発狂しそうです。

この芝居はどうも俺に似てきている。と言うマイケル・キートンの台詞に。

もう外に出ても家に居ても24時間落ち着ける場所が無いことにしかなりません。

頼むから・・・・。

コメントに返信する

メールアドレスが公開されることはありません。

* が付いている欄は必須項目です

2020年5月8日 10:55 AM

寓話の話

って、ステファニー・スケルトンさんでしたかが話されていたと言う経営者の、家族の話に似てると思ってましたけど・・・。

そう言えば私はしたことないけど、昔子供の頃には肩叩き券とか…ありましたね。でもあれは報酬、売上とかの感覚、理解はまったくありませんでしたけど、

考えてみると無償、ボランティアとも言えるし、報酬、売上、利益とも言える気がして、結局どちらにも考えることが出来る。

それが国家政府が存在する現代では、民間側と政府側の違いと言えると言うことなんでしょうか。

と書いてて思っていました。

「富国と強兵を読んでて何を言っとんしゃっ!

バケツ持って廊下に立ってろーっ!」

すみません、少しずつ亀の如く(アルキメデスの罠でしたか?、あんなノロノロのスピードで)もう一度読んではいます。

お赦しくだせぇ、後生ですだ、わしゃ最低限の気分なんですだぁ、死んでしもたら最低限読むだけでも出来ねぇですだ、勘弁してその振り上げてる剛剣は鞘に収めてくだせぇっ!

すみません、また支離滅裂な話ですだ。堪忍袋の緒はきらないで・・・。

コメントに返信する

メールアドレスが公開されることはありません。

* が付いている欄は必須項目です

2020年5月5日 9:10 PM

お父さんのサイン色紙を喜んで受け取れ。できなかった子は地下の折檻部屋に閉じ込める。このようなたとえをする者の話の内容を精査するのは時間の無駄だ、と判断するのが正しいね。

コメントに返信する

メールアドレスが公開されることはありません。

* が付いている欄は必須項目です

2020年5月6日 2:33 PM

麦粒様

ご指摘ありがとうございます。この部分は私の説明不足だったかもしれません。これは、政府が「通貨を流通させるために」国民に徴税を課す話です。これにより、政府が発行したただの紙切れである通貨は、国民にとって「国家に課せられた納税義務を解消することができる」という価値をもつことになります。そしてそのことにより、通貨は国民に受け入れられ、また納税以外での目的(財やサービスの取引や貯蓄)にも広く使われるようになるという考え方です。

上記はMMTで用いられる論理ですが、私は妥当だと考えます。確かに、MMTも認めるように、世の中(および歴史上)には「無税国家」もあるので、徴税が通貨を流通させるための「必要条件」とは言えないかもしれませんが、脱税で牢屋に入れられたい人はほぼ居ないはずなので、少なくとも「十分条件」ではあると思います。

コメントに返信する

メールアドレスが公開されることはありません。

* が付いている欄は必須項目です

2020年5月6日 10:01 PM

話が噛み合っていませんね。私は、経済理論の話をしているのではなく、精神の話をしています。そしてあなたは研究者ではありましょうが、今、政治的活動をしておられます。研究の世界には研究の世界のルールがあるように、政治の世界には政治の世界のルールがあります。政治の世界では、精神がとても大切なのです。政策を含むあらゆる政治的活動は、当然のことですが、その人の精神が色濃く反映されるからです。部分的には正しいのだからいいじゃないか、というわけにはいかないのです。・・・と、ひとまずこのくらいにして。精神の話はお嫌いですか?

コメントに返信する

メールアドレスが公開されることはありません。

* が付いている欄は必須項目です

2020年5月7日 11:45 PM

おーい(笑)。・・・まあいいか。

精神を高める方法について。

まず、価値の無いものと価値のあるものの交換を強要するとか、理不尽に暴力を振るうとかが、悪いことだというのは、さすがに分かりますよね。でしたら、そのようなことを言わない(書かない)ようにする。それだけで、厳しい修行をしなくても、結構効果がありますよ。まず、行動を変える。そうすると、精神が変わります。間違いありません。

コメントに返信する

メールアドレスが公開されることはありません。

* が付いている欄は必須項目です

2020年5月5日 9:11 PM

「メガネ」の 選択

どのような メガネを掛けるかは

個人の センス かと、、

今般の コロナ騒動

日本人は どこまで愚かになれるのか

じっくりと 観察させていただくつもりで

ございます。。。

コメントに返信する

メールアドレスが公開されることはありません。

* が付いている欄は必須項目です

2020年5月6日 10:50 PM

ホモ・サピエンスが

ホモ・サピエンスたりえたのは

「メガネ」(虚構 抽象)に命を賭けることが

できたから という説あり

「メガネ」 を 掛け間違えたら

待っているのは 死

大多数の 日本人

感の鈍さよ 屁の臭さ

その クサさで 死にそうだ ♪

コメントに返信する

メールアドレスが公開されることはありません。

* が付いている欄は必須項目です

2020年5月6日 2:10 PM

>しかし、この場合、生み出された貸出金は「銀行の資産」・

>「借りた人の負債」になりますので政府が貨幣を生み出す場合と逆です。

ん?貸付によって生み出された銀行預金は銀行の資産ではなく、負債なのでは?貸付によって差し出された貸付金(借用証書)が銀行の資産であり、借りた人の負債でしょう。

コメントに返信する

メールアドレスが公開されることはありません。

* が付いている欄は必須項目です

2020年5月6日 2:20 PM

かずぅ様

仰るとおりです。私の書き間違いでした。ご指摘ありがとうございます。機会があれば修正させていただきます。

コメントに返信する

メールアドレスが公開されることはありません。

* が付いている欄は必須項目です

2020年5月6日 5:16 PM

貸出金→貸付金

とお読み替えください。

コメントに返信する

メールアドレスが公開されることはありません。

* が付いている欄は必須項目です

2024年12月30日 1:37 AM

一つ、民間銀行「融資」で、A銀行貸出として住宅ローン3000万円を私が借入した場合、私のA銀行預金口座の資産として3000万円をA銀行融資担当が単に「記帳」し、私の家計では資産側に3000万円.負債側に同額3000万円の借入金(返済は利子込み)、A銀行会計では資産側に貸出金3000万円、負債側に3000万円となる。信用創造で「通貨発行」した元本はA銀行の「資産」ではなく「負債」として計上され、資産側の「貸出金」が債権ではあるが、私が利子込みでたとえば30年で完済すると、「貸出金(元本)」は消えて、利子が返済されてA銀行の利益となる。貸し借り関係によって「(負債)貨幣」が生まれ、貸し借り関係が終わると「(負債)貨幣」の元本は消滅する。私が完済できないと、A銀行の「不良債権」となり、いわば無から生まれた貸出金の担保にしていた住宅を「競売」にかけて債権の穴埋めをする。

コメントに返信する

メールアドレスが公開されることはありません。

* が付いている欄は必須項目です

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。

* が付いている欄は必須項目です