From 竹村公太郎@元国土交通省/日本水フォーラム事務局長

歴史の敗者

今年のNHKの大河ドラマ「麒麟がくる」は面白い。NHKの大河ドラマで歴史の敗者が主役になったのは初めてだろう。歴史はいつも勝者の物語である。

戦国時代を武田信玄、今川義元、毛利元就、織田信長、豊臣秀吉そして徳川家康が駆け抜けた。戦いで勝ち、戦いで死んでいったが、皆、戦いの英雄であった。戦いに負けた者が、歴史の敗者でない。戦いに負け、人格的に貶められた者が、歴史の敗者である。

戦国時代で明智光秀ほどの敗者はいない。明智光秀は、天下をほぼ手にした織田信長を裏切って闇討ちにした。信長を継いだのは、信長の部下の豊臣秀吉であり、信長と兄弟関係の徳川家康であった。

信長を引き継いだ秀吉や家康、そして歴代の徳川将軍たちは、明智光秀を貶めたのは当然であった。

歴史の敗者の光秀をどのように描いていくのか、特に、光秀が信長を討った理由をどう描いていくのかが興味深い。

逢坂山の峠

15年前、立命館大学で講義を持っていた。理工学部は滋賀県の草津市にあり、大学に週1回通うため、新幹線で京都駅まで行き、京都で琵琶湖線に乗り換える。京都から山科(やましな)を過ぎると、すぐ逢坂峠のトンネルに入って行く。

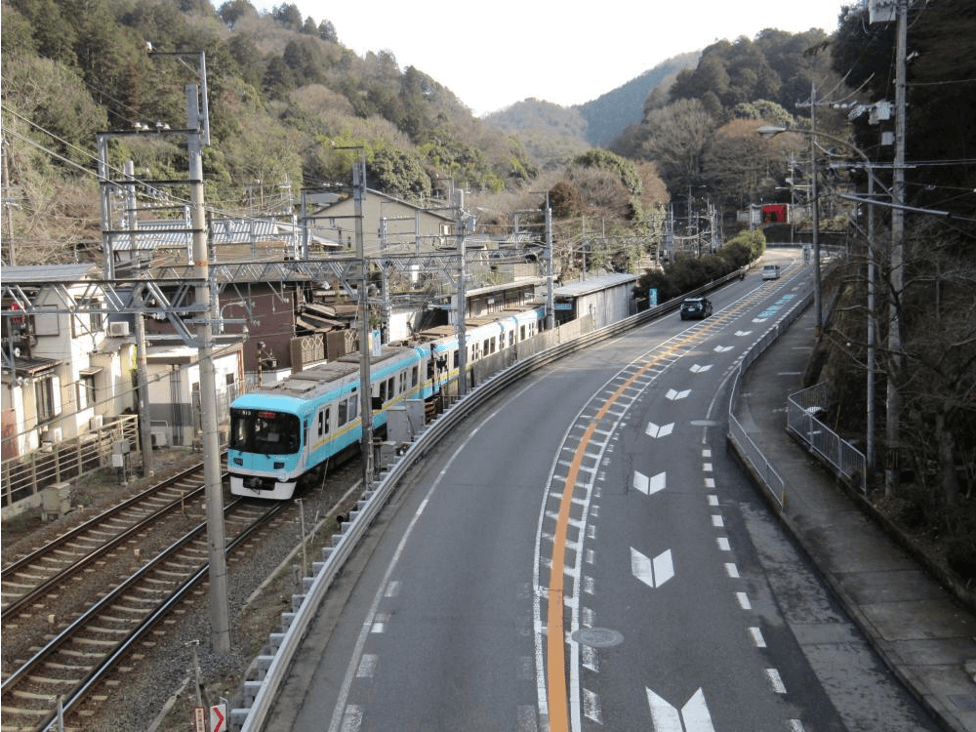

トンネルの手前で左右の山々が一気に近づき、JR湖西線や国道1号が接近し、一つの束となってトンネルへ突進して行く。このトンネルを潜るたびに、妙に重苦しい気持ちになった。トンネルを抜け琵琶湖南岸の大津へ出ると、胸の重苦しさは消えている。(写真―1)は現在の逢坂、この下にトンネルが何本か走っている。

写真―1 京都~滋賀逢坂の峠

この重苦しさは、逢坂では何本もの鉄道と道路が集中しているためだと考えていた。ある時、トンネルを抜けた大津駅ホームでとっさに電車を降りてしまった。ホーム後方の端に立ち、逢坂山と比叡山を仰いだ。

薄く雪を被った比叡山は、逢坂峠を真上から見下していた。

その時、織田信長が比叡山延暦寺を焼き尽くした仮説が生まれた。

この逢坂の地形が鍵だった。

京の鬼門

風水での鬼門は、東北の方角と相場が決まっている。平安時代の京は魔界の都といわれ、災いを鎮めるため「平安京の東北の鬼門の比叡山に延暦寺が建てた」と伝わっている。

しかし、これは明らかに誤りである。

桓武天皇が京都の平安京へ遷都したのは794年である。その6年前の788年の長岡京の時代に、延暦寺は創建されている。桓武天皇は長岡京のために延暦寺を創建した。平安京のためではない。

長岡京の東北の方角に鬼門があった。その鬼門は形而上的の問題ではない。極めて現実的な危険な鬼門であった。東から京へ侵入する地形であった。

桓武天皇は比叡山に延暦寺の創建を命じた。そして、その延暦寺に僧侶群を構えさせ、鬼門を見張らせ、京を守らせたのだ。

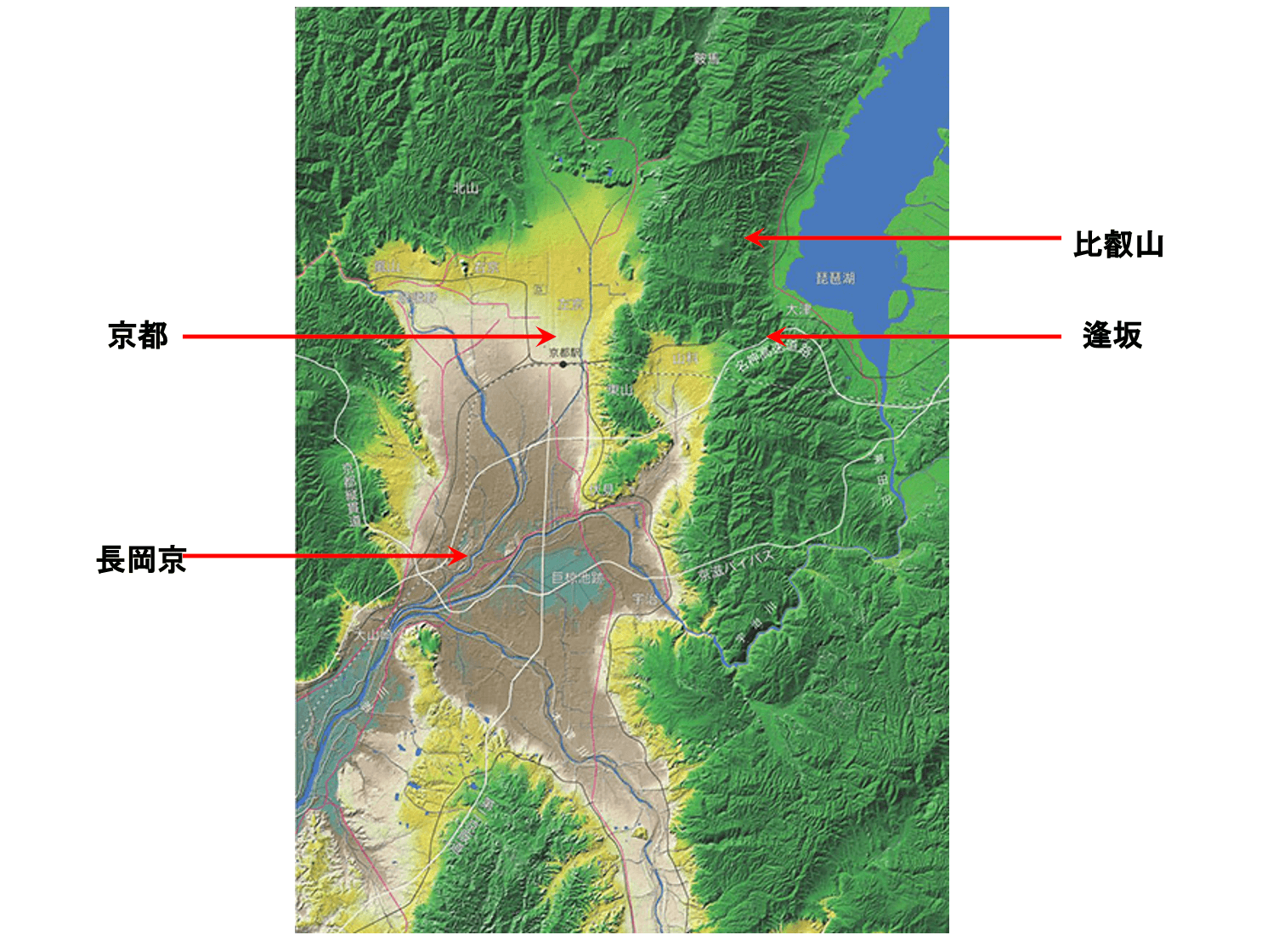

比叡山は琵琶湖全体と京一帯を見渡せる。そして、足元の鬼門をしっかり見張ることができた。(図―1)が位置関係を表している。

長岡京の鬼門、それは「逢坂」であった。逢坂は長岡京の東北の方角にあった。

図―1 京都盆地の地形(出典:京都の歴史を作ったのは盆地だった「実業之日本社」 作図:竹村)

「頚動脈」の地形

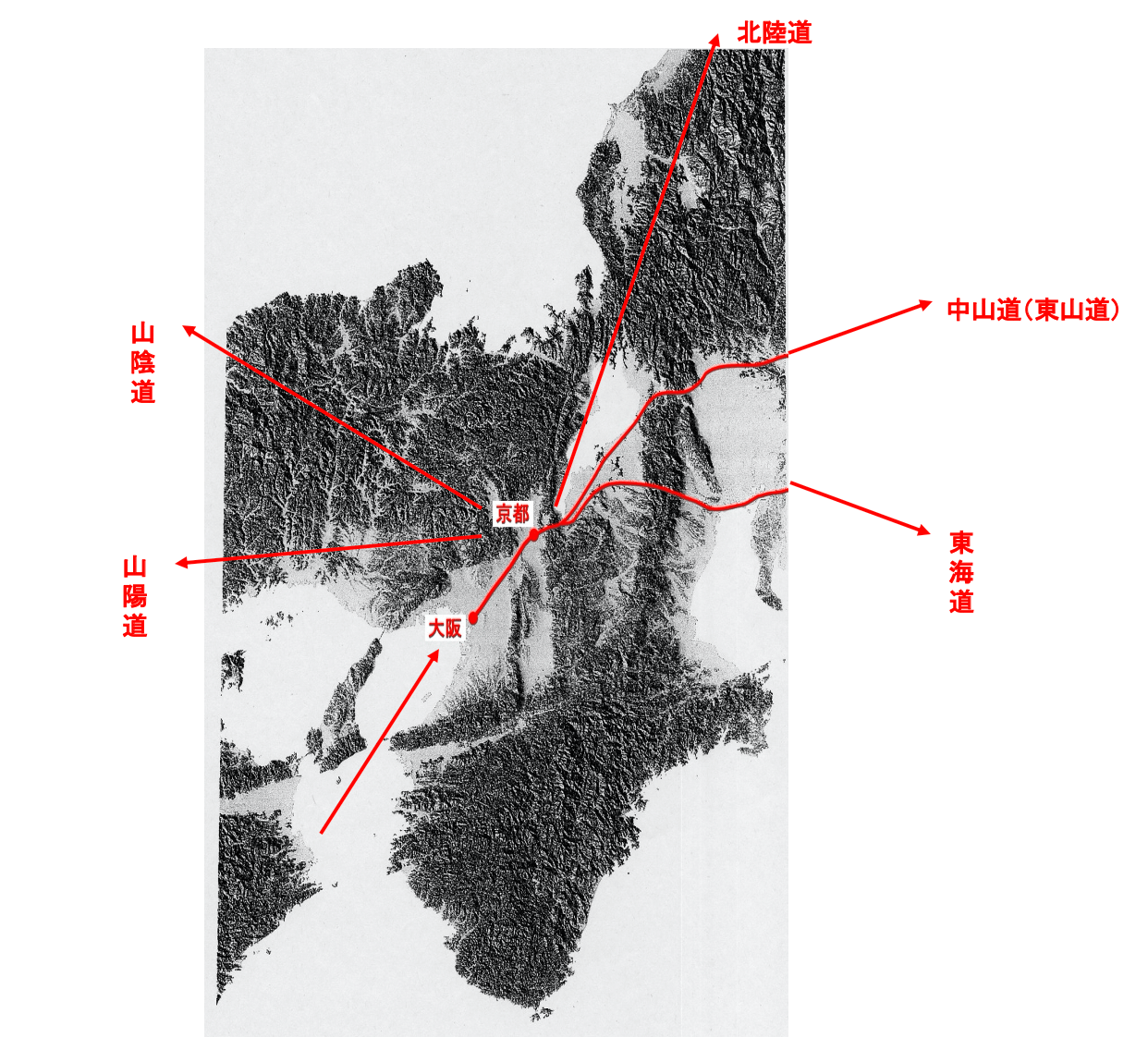

日本列島には昔から古道があった。不思議なことに、日本列島の古道は全て京都に向かい、逢坂に集中していた。

日本海から東に向かうと島根、鳥取、福知山そして亀岡を通り京都に着いた。山陰道である。瀬戸内海から東に向かうと広島、岡山、兵庫の神戸を通り京都に着いた。山陽道である。瀬戸内海の海上を船で東に行くと、大坂に着き、その大坂から淀川を遡ると京都に着いた。

京都から東へ向かうと、逢坂を越えて大津に出る。琵琶湖岸を北に向かうと、日本海側の福井、石川、富山そして新潟へ繋がった。北陸道であった。

陸路を東に進み関ヶ原を越えると、山岳ルートの東山道となり岐阜、長野、群馬、栃木そして福島、宮城の東北へと繋がった。これが東山道であった。

大津から米原を過ぎて南へ向かうと、海岸ルートとなり、湿地を越えて相模湾や東京湾を船で渡ると、房総半島の上総に上陸した。房総半島からは陸路を北上すると茨城、栃木となり東山道と合流した。江戸時代の東海道の基となったルートである。

これら山陰道、山陽道、南海道、北陸道、東山道そして東海道の古道は、京都に遷都してから新しくできたのではない。京都が都になるずーっと以前から、日本列島を行き来する古代の人々が通る道であった。

(図―2)が京都を中心として形成されていた古道を示す。日本中の古道は全て逢坂に集中していた。

現在でも、逢坂は日本の動脈が集中する。日本列島の頚動脈と言える。新幹線、JR東海道線・北陸線(琵琶湖線・湖西線)、京阪電鉄、国道1号線、名阪高速道路さらに琵琶湖疎水までが集中している。

この逢坂が長岡京の鬼門であった。

図―2 逢坂に集中する古道(出典:国土地理院 作図:竹村)

恐れる桓武天皇

西暦784年、桓武天皇は大和盆地の平城京を出て長岡京へ遷都した。長岡京は桂川、宇治川、木津川の三川が合流する巨椋池(おぐらいけ)のほとりであった。舟運の便がよく、稲作に適していた。

南の方向はすでに制圧しており不安はなかった。

北から東にかけては、屏風のように丹波山地と比良山地が連なっていて、防御しやすい。しかし、その鉄壁に見えた屏風に唯一の穴があった。

東北の方角の逢坂であった。

畿内より先の東北は、完全に制圧していない。東北の地では弓矢を得意とする人々が跋扈(ばっこ)していた。その彼らが京を襲う時は、必ず逢坂を通るはずだった。

当時、東北で跋扈する人々は「夷」と呼ばれていた。松本健氏はこの「夷」の漢字は「弓」と「一」と「人」の組み合わせで、その意味は「弓を射る人々」としている。

桓武天皇はこの夷を恐れた。

そのため、長岡京へ遷都したその年の784年、大伴弟麻呂を初代の征夷大将軍に任じた。役目はその名前の通り「夷を征伐する」大将であった。桓武天皇は夷を恐れ、その夷を征伐する軍団を東北の地へ送り込んだ。

さらに、長岡京へ侵入してくる逢坂を「鬼門」とした。

鬼門の逢坂の真上の比叡山に延暦寺を創建した。その延暦寺に僧侶を配置した。延暦寺の僧侶達は武装し、東北から侵入する者を監視し、京を守ることとなった。

比叡山延暦寺焼き討ち

桓武天皇が征夷大将軍を任命して800年が経った。

戦闘集団の武士群は独自に力を蓄えていった。征夷大将軍という称号は夷を征伐する意味から、武士群の頭目という意味に変質していた。源頼朝が征夷大将軍となり、足利家がそれを継ぎ、世の中は武士の頭目を巡る戦国の世に入っていた。

1560年、日本中に衝撃的なニュースが流れた。室町幕府の足利将軍家を支え、将軍職をも継ぐ実力を誇っていた今川義元が討たれたという。それもたった26歳の織田信長という若造に。場所は、桶狭間という聞いたことのない山中だという。

1568年、信長は、頼ってきた足利義昭を奉じ上洛した。同年、足利義昭は第15代将軍に就任した。

1570年、信長、家康連合軍は琵琶湖を勢力圏にしていた浅井、朝倉連合軍を姉川の決戦で打ち破り、朝倉軍は越前に逃げ込み、浅井軍は小谷城に逃げ込んでしまった。

それを見届けると、1571年、信長は直ちに比叡山に向かった。僧侶といわず女人、子供までも殺害し、寺院を焼き払ったと伝えられている。焼き払いの程度の真偽はともかく、信長が比叡山の僧侶軍団を壊滅させたことは事実であった。

なぜ、そこまで信長は比叡山延暦寺を焼き討ちしたのか?

地形からの歴史

信長の延暦寺焼き討ちの理由は、さまざま述べられている。

延暦寺の僧侶達が浅井氏に味方したため。信長はキリスト教を庇護しようとしたため。僧侶たちが仏道の戒めを破ったので懲らしめるため。寺社勢力の商業利益を我がものにするため。古い権力のシンボルを破壊するため。この焼き討ちは常軌を逸した虐殺だったので信長の狂気、とまで言われている。

これらはすべて人文科学の観点からの物語である。

人文の観点で人間を論じれば限りがない。人は多面の人格を持っていて、ある面に光を当てれば、他の面は影になる。光の当った面だけを表現しても、その人物を表現したことにはならない。そのため、議論は果てしなく続いていく。

しかし、地形から見ると、思いのほか単純となる。従来の複雑な歴史が、簡単な物語になってしまう。

信長は、逢坂の地形に心から怯えていた。そのため、信長は比叡山の僧侶たちを徹底的に抹殺せざるをえなかった。

地形を恐れる信長

比叡山延暦寺は京への入口の逢坂を見下ろしていた。

信長はその比叡山の地形に耐えられなかった。どのような強力な軍団も、山中ではその強さを発揮できない。日本の峠越えはどこも狭い。馬1頭、せいぜい2頭が並ぶ程度の幅でしかない。この峠越えでは、軍の隊列は細長く伸びきる。そのような時、大将隊を横から攻撃して、前後の隊を切り離してしまえば、大軍はまったく役に立たない。大将隊は簡単に崩壊してしまう。

歴史上、そのことを一番よく知っていた人間がいた。それは、織田信長その人であった。

12年前、少数の信長軍は桶狭間の戦いで、圧倒的な大軍の今川義元を討ち取った。桶狭間の山中で今川隊が伸びきったところを、大将隊のみを狙って襲撃した。

戦国の世を制するためには、京に上洛しなければならない。上洛するためには、あの狭い逢坂の峠を通らなければならない。その逢坂では、比叡山の僧兵が山猿のように、俊敏に飛び、駆けめぐり、侵入者を手ぐすね引いて待ち構えていた。(写真―2)は比叡山の僧侶の古写真である。

逢坂は桶狭間を思い起こさせた。信長は恐怖にすくんだ。

写真―2 比叡山僧侶の古写真(Wikipedia)

比叡山の僧兵

比叡山焼き討ちの4年前の1568年、信長は足利義昭を奉じて上洛した。

足利家は朝廷を支えてきた名門である。歴史では、信長は義昭を他の大名に対して見せつけたと説明する。しかし、この物語では異なる。

信長は、朝廷と親しい足利義昭を僧兵軍団に対する盾とした。比叡山の僧兵は朝廷の親衛隊であり、義昭に刃を向けるわけにはいかなかった。

世界史上、どの親衛隊も増長していく。比叡山の僧兵も強力な存在となっていた。平安時代の白河法皇の「ままならぬものは、鴨川の水、比叡山の山法師、双六の賽の目」という言葉がある。

その僧兵軍団が見張るなか、信長は足利義昭を盾にして、逢坂からどうにか都に入った。その時、信長は僧兵達の股ぐらをとぼとぼと行く恐怖を味わった。その恐怖は、桶狭間で今川義元に味わせた死の恐怖であった。

信長が琵琶湖周辺を制した直後、比叡山討ちに向かったのは当然であった。

信長の比叡山焼き討ちは、京への入口の逢坂を自由に行き来する。それが目的であった。

比叡山焼き討ちの後、信長は足利義昭を追放して、室町幕府を完全に崩壊させた。比叡山から僧兵は一人残らず消え、もう、義昭を盾に使う必要もなくなっていた。

もう信長にとっての鬼門は消えていた。

【竹村公太郎】恐れる信長―なぜ、比叡山を焼き討ちにしたか―への4件のコメント

2020年6月13日 1:35 PM

麒麟が来る、、

ヱビスは まだ かいな

オレが買うのは 伸びる 大関

知るも知らぬも 逢阪の関 とか、、、

さて 二時から飲むべ ♪

コメントに返信する

メールアドレスが公開されることはありません。

* が付いている欄は必須項目です

2020年6月13日 3:09 PM

かって大津市で暮らしていた関係で、JRと京阪さらには国道の分岐点にあたる四方を山々に囲まれた独特の地形をした逢坂。ここは国道も東海道と湖西とに分岐しており、どちらも独特の雰囲気が漂う不思議な場所です。それで湖西側に出てしばらくすると、比叡山中にある厳かな延暦寺に遭遇することが出来ます。それでその麓に光秀の居城があった坂本になります。それにもう一方が東海道から繋がる信長公の本拠地安土の地。しかし安土城の喪失で確かな史実は不明になるも、信長公によるキリスト教の阻止の起因により日本の独立が幕末まで護られた訳で、その政治における才覚はお見事。なぜなら様々な国際社会の背景には、いろんな宗教による弊害が存在しており イデオロギーによる社会的要素を蝕んでいるからです。

コメントに返信する

メールアドレスが公開されることはありません。

* が付いている欄は必須項目です

2020年6月13日 5:40 PM

比叡山焼き討ちの理由として本当に納得できるおもしろい仮説でした。

とにかく比叡山の位置にある武力が邪魔で仕方なかったかもしれませんね。

合理的な戦略を押し通してのし上がった英雄であるならありそうなことです。

コメントに返信する

メールアドレスが公開されることはありません。

* が付いている欄は必須項目です

2020年6月13日 6:00 PM

確かに、「麒麟がくる」は面白いと思います。

光秀が主役と言うより、傍観者のように歴史上の人物に関わって人物像を掘り下げていくのが、なんだかリポート番組のようです。

光秀は医者だったという説もあり、もう歴史はどうなっているのかよく分からないです。

竹村先生の、信長は逢坂を通るのを恐れた、という説を人に説明していました。

ところが先日、NHKの歴史番組で延暦寺をやっており、また新説を言っていました。

信長は、延暦寺を徹底的には焼き討ちにしていなかった、という説で、延暦寺を発掘しても、焼けた土が出て来ないらしく、

信長が焼き討ちにしたのは、ふもとの坂本ではないか、ということです。

延暦寺は琵琶湖の7箇所で通行税を取っており、坂本はその拠点。

それで、延暦寺の経済力を削ぐために坂本を焼き討ちにしたと。

その後、信長の命によって坂本を収めたのが光秀だということで。もう新説だらけです。

どちらにしても、延暦寺を攻めたのは逢坂を通るのが怖かったから、と言うことになりそうですが。

それなら、残存勢力が残らない方が好都合だと思われます。

真相はどうなのか?

コメントに返信する

メールアドレスが公開されることはありません。

* が付いている欄は必須項目です

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。

* が付いている欄は必須項目です