From 竹村公太郎@元国土交通省/日本水フォーラム事務局長

令和元年10月12日、巨大台風19号が静岡、首都圏そして東北を襲った。本稿を記述している今も被災者捜索や被災地の状況把握作業が継続されていて、最終の被害確定には時間がかかると思われる。

近代化は沖積平野へ

幕末、欧米列国が鎖国する日本に迫った。日本は開国し、富国強兵の旗印の下に、近代国家に変身しなければならなかった。近代工業の勃興と発展には、広い土地と労働力が必要であった。

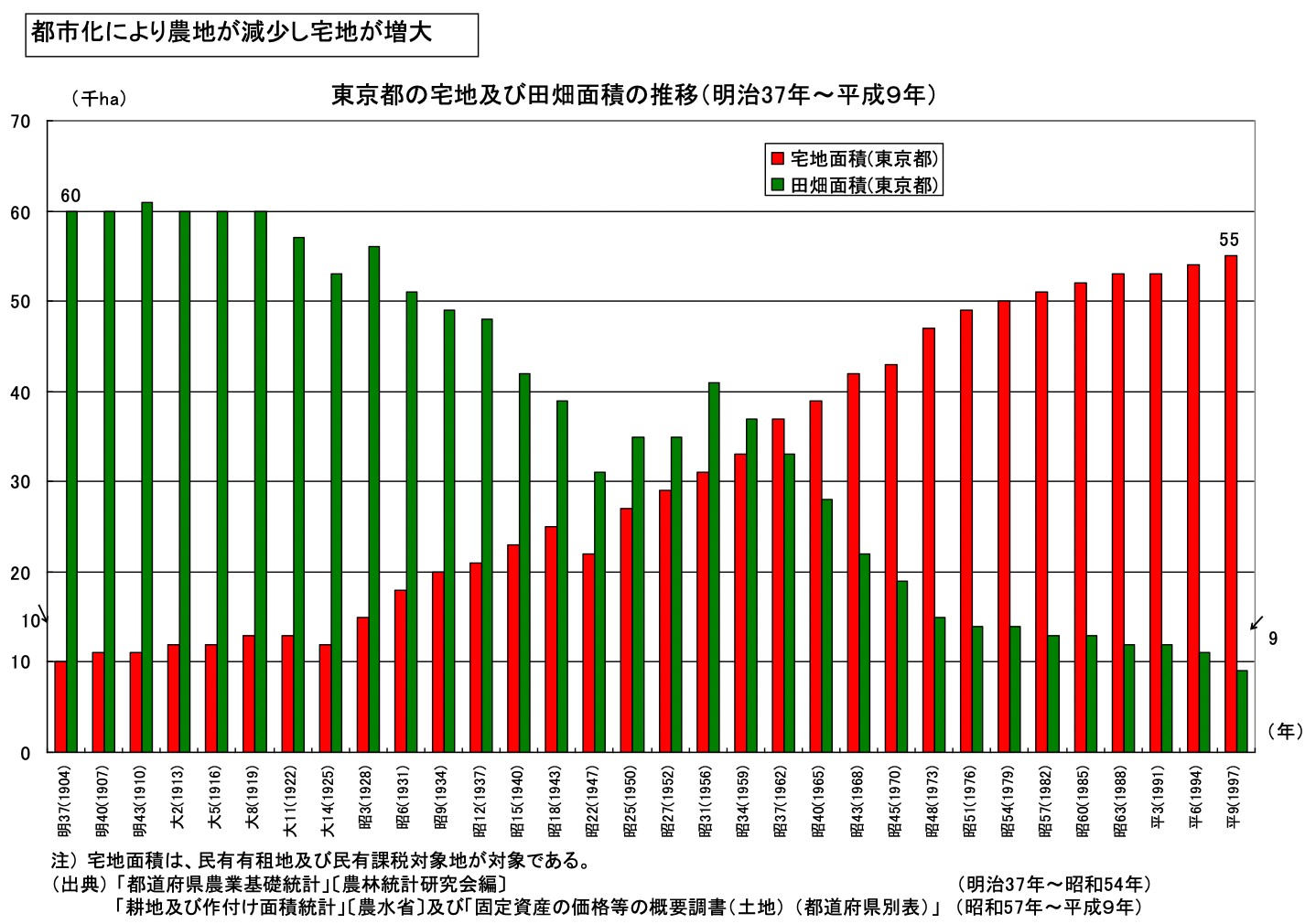

原料の輸入と製品の輸出に頼る工場は、海に近い沖積平野に建設されていった。工場に全国から人々が集められ、沖積平野に住宅地がスプロール的に増殖していった。(図―1)は、過去100年間の東京の土地利用の変遷である。

100年前は田畑が90%だったが、現在、田畑は消え、都市部が90%となってしまった。

図―1 東京都の宅地及び田畑面積の推移(明治37年〜平成9年)

提供:国土交通省

沖積平野は湿地だった

日本人はこの都市に集中した。そして、力を合わせて日本を世界最先端の近代国家に変身させていった。ところが、日本の社会制度や産業経済は近代化したが、日本列島は変わったわけではない。

江戸時代、この沖積平野は湿地であった。人々は湿地に広がっていたヤワタノオロチのように乱流していた川を堤防の中に押し込めていった。しかし、その堤防の下には今でもヤワタノオロチは住んでいる。(写真―1)は、湿地で稲作をしていた昭和年代の日本の農業である。

写真―1 田植え

出典:亀田郷土地改良区

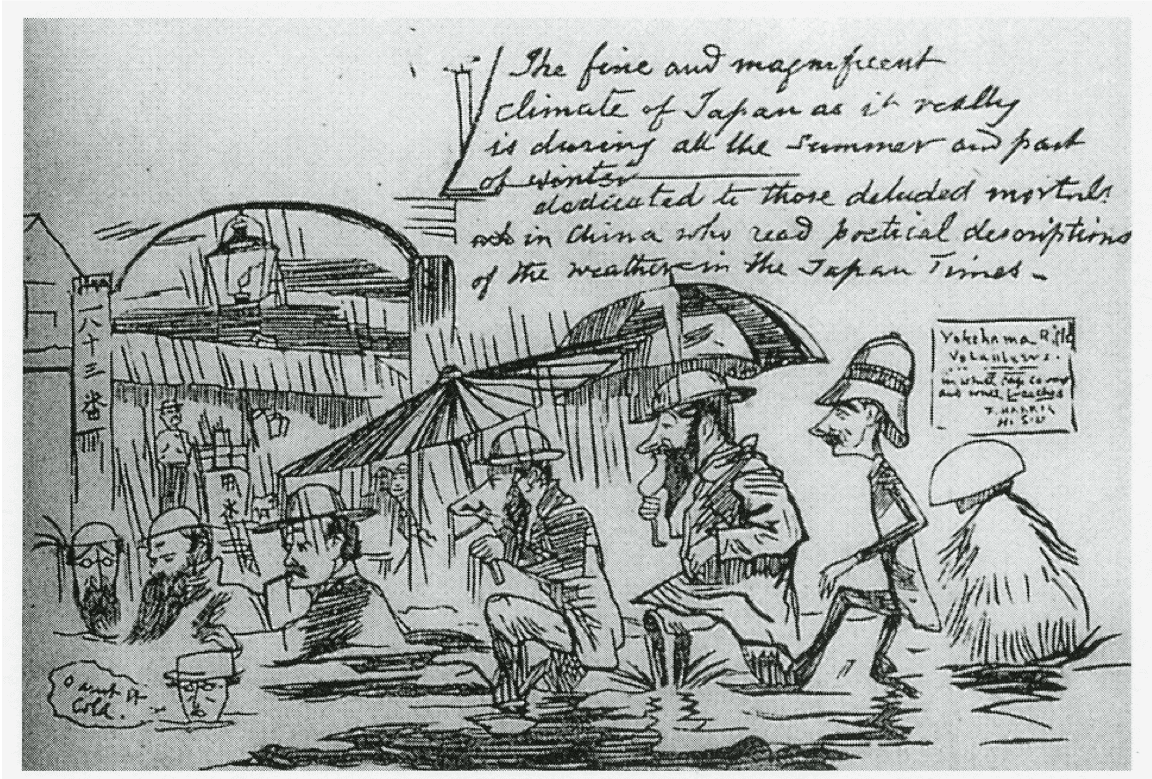

日本の近代文明は、洪水に脆弱な沖積平野の上に形成されてしまった。日本の近代化が湿地帯の上で発展したことに、欧米列国は不思議な思いで見ていた。(図―2)は、欧米に発信された日本の明治時代の風刺画である。日本とはなんと面白い国なんだ、歩いていると水の中に入って行ける、と皮肉っている。

図―2 ジャパン・パンチ(1866年7月)日本のすばらしい気候

出典:ニッポンをみた!?幕末・明治の外国人(財団法人東日本鉄道文化財団)

21世紀の近代化日本

近代化における沖積平野への産業と人口の集中は、急速な経済発展にとっては効率的であった。沖積平野へ資金と知恵と若さを集中化することによって、日本は世界史最後の帝国国家に滑り込んで行った。

しかし、その近代国家の日本は危険な国土利用の上にあった。

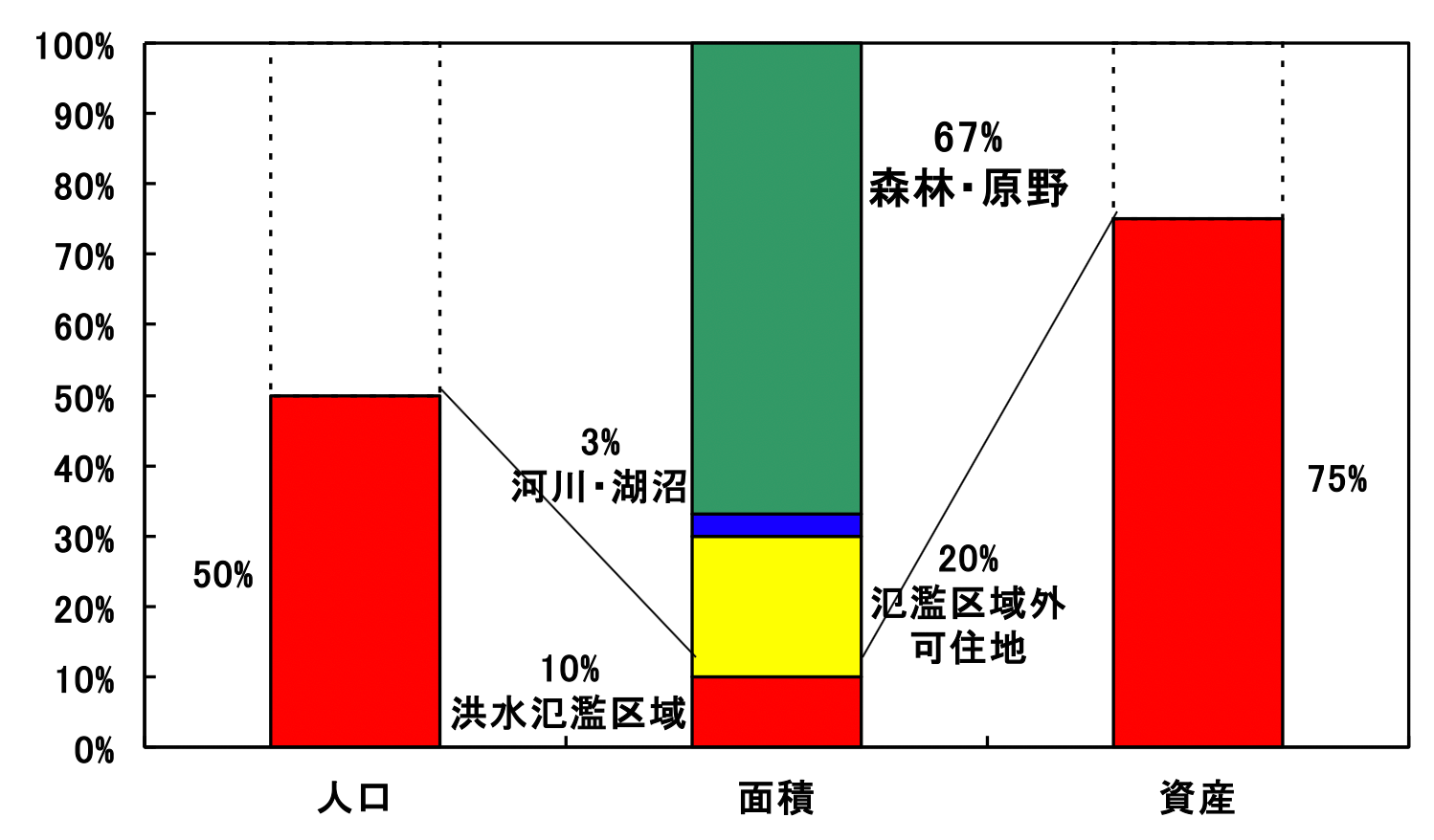

(図―3)は、現在の日本の国土利用状況を示している。中央の棒グラフは日本の国土で、67%が山地、20%が安全な台地。10%が洪水が氾濫する沖積平野などの低平地である。その10%の低平地に50%の人口が集中し、75%の資産が集中してしまった。

図―3 日本の国土利用状況

この低平地の沖積平野は、海からの高潮と、河川からの洪水に極めて脆弱である。この低平地は海岸と河川の堤防で守られている。それら堤防の向こうには、狂暴な高潮と、狂暴な洪水が虎視眈々と私たちを狙っている。その堤防の下は、かつて海の砂浜であり、かつては湿地の旧河道である。この堤防の下のどこから水が噴き出すのか分からない。

世界を見渡しても、このような危険な国土に文明を創ってしまった先進国は日本だけである。

日本にとって、治水は国の存続をかけた宿命となってしまった。

【竹村公太郎】宿命の治水:湿地の日本文明への4件のコメント

2019年11月9日 3:27 PM

本当に海水温が上がったのでしょうか?

海からだけでなく、空からも大量の雨が降って一気に水浸しになると、

もうゆっくりセットバックしている余裕はないですね。

日本全体をスーパー堤防化しないといけないのでしょうか?

恐ろしい状況になって来ました。

コメントに返信する

メールアドレスが公開されることはありません。

* が付いている欄は必須項目です

2019年11月9日 9:50 PM

治水が宿命なら

緊縮は 宿痾

現政権

水道事業の民営化とやら

水を 舐めてるようです

けど、、

そっちの 水は 甘いか。。。

コメントに返信する

メールアドレスが公開されることはありません。

* が付いている欄は必須項目です

2019年11月10日 12:00 PM

このところの災害の問題は、その根本にある環境破壊検査からじっくり取り組むべきだと思います。またそれに都合の悪いマスメディアやら、それらで生計を立てている方々は、指摘しにくいですからね!それはズバリ保身ありきの卑劣者達でしかない訳ですよ。なので、そこには何の説得力も、ありませんよね。だから、それらを容認している乏しい総務省も問題ある訳です。

コメントに返信する

メールアドレスが公開されることはありません。

* が付いている欄は必須項目です

2019年11月13日 10:24 AM

古来 日本国を統治、支配し政を行う者にとって、国造りの根幹にあるものは、治水、灌漑事業である事は、歴史が示してきた事だと思われます。

現在の政治に携わる方々にこの事を重く受け止めて頂きたいと思っております。

コメントに返信する

メールアドレスが公開されることはありません。

* が付いている欄は必須項目です

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。

* が付いている欄は必須項目です